読んであげるなら「3才から」ってぜったいに嘘やろがいと思う絵本

ハロー!志織です。

暑くなったり寒くなったりの日々が続いていますが、皆さま、いかがお過ごしですか?

本当は、他の本の紹介記事を書いていたんですけど、珍しくどうにもこうにもまとまらなくて、いったん違う作品のことを書こう!と思い、今日に至ります。

本日ご紹介する作品はこちらです。

佐々木マキさんの、『やっぱりおおかみ』です。

この絵本の刊行は1973年と、なんと今から50年前(!)。

とても古い作品なのですが、32刷もされているロングセラーの絵本です。

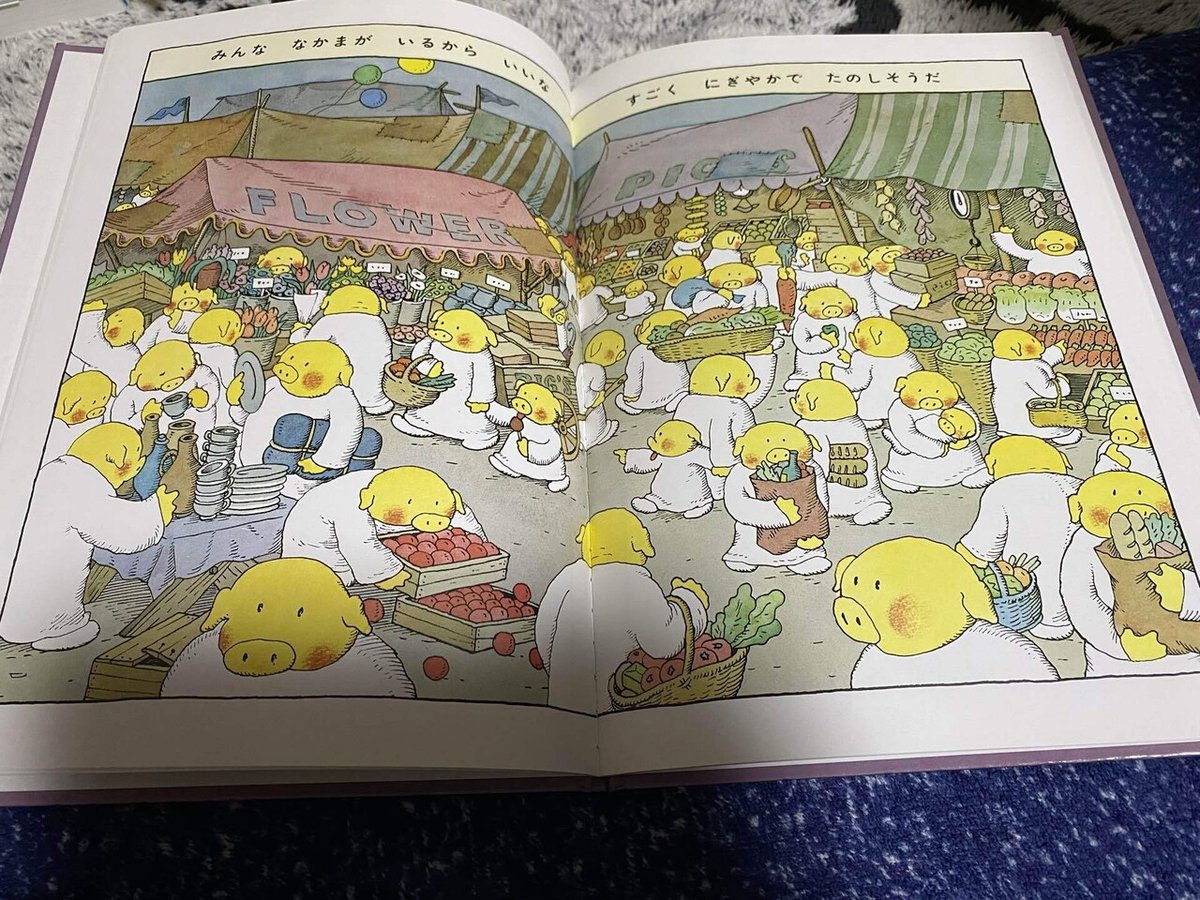

ひとりぼっちのおおかみが、仲間を求めて、ぶたの町やうさぎの町を彷徨うのですが、どこに行っても自分に似た子はいなくて、それぞれの動物のコミュニティにそっと足を踏み入れてみるも、やっぱりその度にみんな逃げてしまって、仲間が見つからないのです。

とうとうおばけがたくさんいる墓場までやってきたけれど、それでもやっぱり自分に似た仲間は見つからず、気球に乗ってどこかに行こうとするような描写があるのですが、気球すらも、プツンと糸が切れて、空のかなたに飛んでいってしまいます。

そして、最終的におおかみは、「やっぱり、俺はおおかみだから、おおかみとして生きるしかないんだよな」と、自分はどう足掻いたって、おおかみとして生きるほかないということを悟るのです。

ねぇ、「読み聞かせるなら3才以上」って、ぜったいうそだよね??????????????????

だってさ、こんなさ、人生の核心みたいなことを、3才で読み聞かせられたら、物心ついてなくても、子ども、泣くわ!!!!!

余談ですが、もしかしたら、絵本作家のヨシタケシンスケさんがどこかの媒体でこの絵本を紹介されていたらしいので、絵本がお好きなら、それをきっかけに読まれている方も、いらっしゃるかもしれません。

ちなみに私がこの本を知ったのは、ライターの蝶々さんが、『こんな女でごめんあそばせ』という本でチラッと挙げていたのがキッカケです。

相当前ですけど、「小悪魔」という概念が流行っていた頃の、そのブームの火付け役のお方ですね。

(ちなみに、蝶々さんのエッセイもめちゃくちゃ面白くて、私も多分に影響を受けているので、その話もまた別の機会に出来たらと思います。)

蝶々さんの知人の方が、「この絵本のおおかみ、あなたのことみたい!」と渡してきた、みたいなエピソードだったと思うんですが、蝶々さんに限らず、「これ、私だ!」のように感じる人のほうが多いんじゃないかなー??と思うのです。

何の疑いもなく、みんなと同じ姿形をして、仲良く一緒に暮らせたら幸せだけれど、人は結局は真の意味ではどこまでいっても孤独だし、どう足掻いても、自分は自分にしかなれない。

物語の最後で、おおかみは気球に乗ってどこかに行こうとするけど、それもうまくいかないのは、「どこに居たって私は私」(宇多田ヒカルの歌にもあったよね)だからなのかな?とも感じました。

だからこそ、今この場所で、「私は私」であることに良くも悪くも腹を括って、あきらめるしかないんだなあと。

でも、この「あきらめる」って、ネガティブな暗い意味だけではないと思うのです。

「あきらめる」=「明らめる」、つまり、明らかにする。

自分に出来ること、出来ないこと、好きなこと、好きじゃないこと、得意なこと、得意じゃないこと、大切なこと、大切じゃないこと…

そうやって、ひとつずつ明らかにしていくことで、自分という存在が彫刻刀でどんどん削られていって、自分という本質が明らかになる。

この物語のおおかみのように、「け」と呟きながら、早いこと自分をあきらめて、自分のままで生きていくと決めることが、幸せに人生を生きる近道なのかな、と感じました。

とはいえ、その「あきらめ」に到達するまでが、大変なんだよね。

1人だと大変な作業だからさ、一緒にあきらめていこー。

きっと、誰かとの出会いも衝突も、自分という人間を掘り出していく作業に、必要不可欠なものだと思うから。

励ましあいながら、あきらめていこー。

それでは、本日はこのあたりで。

また本を片手にお会いしましょう。

アデュー!