toCとtoB事業の戦い方の違い: 勝つためだけに戦ってきたけど、本当は負けないことの方が大切だと気づいた。

本記事はIVRy Advent Calendar 2024の紅組の13日目の記事です。

ちなみに、白組はyonemoさんが自律自走するエンジニア組織におけるエンジニアリングマネージャーのこれからの役割を書いているので、ぜひ読んでみてください!

紅組の14日目はkeiさんが「【爆誕!】2024年に誕生した新機能のPMF→Growthへチャレンジ」を書く予定です!そちらもお楽しみに!

1. はじめに

こんにちは、対話型音声AI Saas 「IVRy(アイブリー)」のCOO、片岡です。

toC事業とtoB事業の違いのあるある言いたいです。

今年の4月にIVRyに入社し、気づけば約8ヶ月が過ぎました! 私の自己紹介や入社経緯はこちらの入社エントリでご説明させていただいてますが、簡単に振り返ると以下のようなキャリアを歩んできました。

PdMとしてGREEやメルカリでtoC向けプラットフォーム事業の日本およびUS展開を担当。その後、メルペイで人事責任者とBizOpsを兼任し、組織づくりや経営に携わりました。そして、Visionalグループ入りしたトラボックス社の2代目CEOとして、運送業向けVertical SaaS事業の立ち上げと運営を経験。その後2024年4月、IVRyに参画しました。

GREE/メルカリのtoCのジェットコースターのような事業立ち上げから、toB事業のトラボックスのCEO / IVRyでのCOOとして継続的成長に向かっていく経験を通して感じたtoCとtoB事業の共通点と違い、事業で大切にすべきことについての学びを、COOとしての実務や視点を交えながら共有したいと思います。

COOなどのより大きな領域へのNext StepにチャレンジしたいPdMや事業責任者、HR出身の方に気づきがあれば幸いです。

toC事業とtoB事業の違いのあるある言いたい。

2. IVRyの現在地

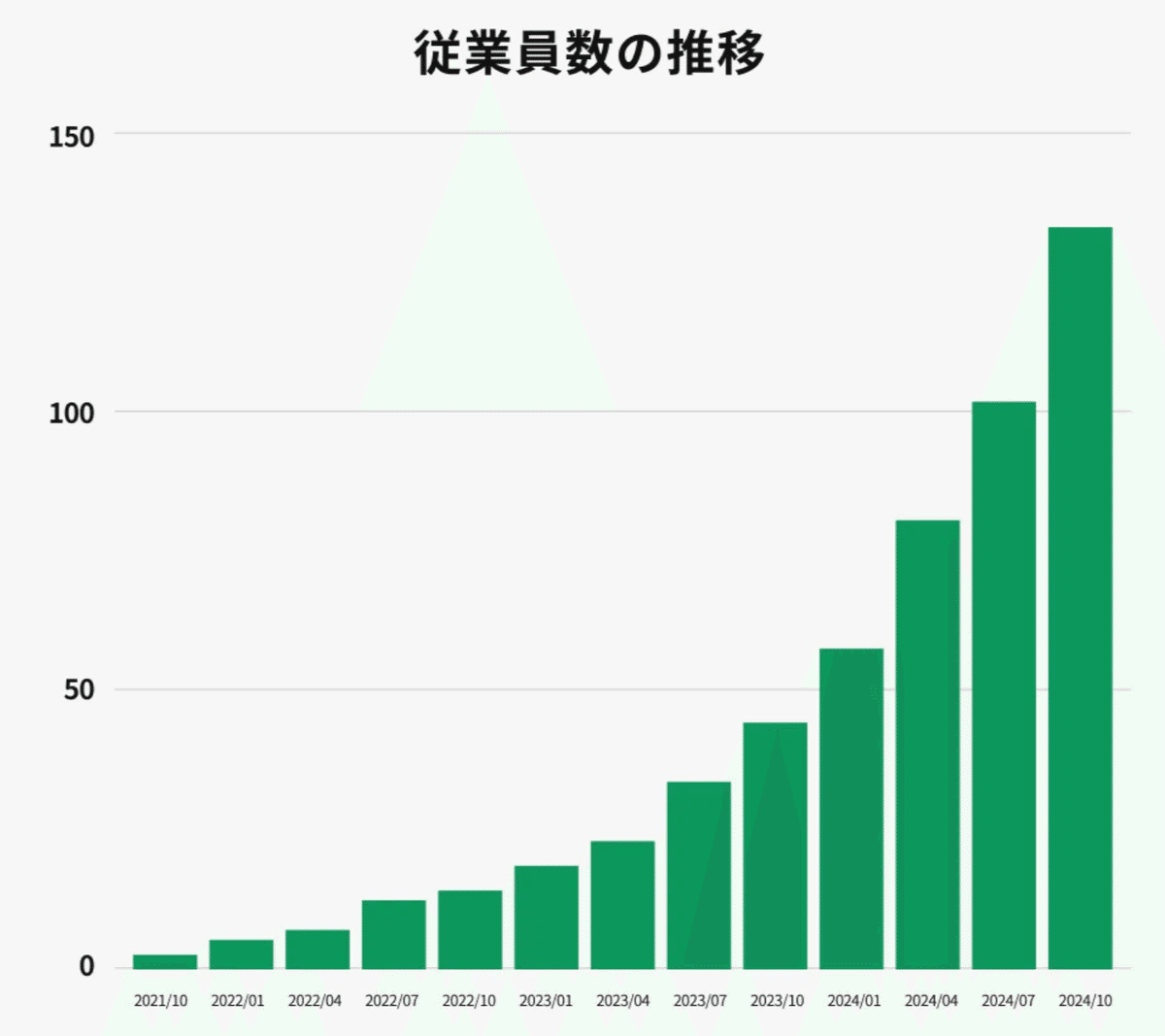

私が入社した2024年4月当時、IVRyは売上・組織ともに急成長中。その勢いは現在も衰えず、西尾さんのnoteを参照すると組織はこの8ヶ月間で約80名から約160名へと倍増しています。売上成長率の具体的な数字については、12月16日に開催するウェビナーでお話しします(予定)ので、ぜひご参加ください!

とまぁ、そんな猛烈な成長の中に入社し、急成長中の組織には「〇〇人の壁」という課題がつきものですが、現時点でIVRyは成長スピードがその課題発生スピードを上回っています。ただし、「完璧」と言える状態ではなく、新しい事業や組織の形を作るために、さまざまな課題に取り組んでいる最中です。〇〇人の壁の課題たちにいつか追いつかれて、一気に集結してやって来るものだという気持ちではいますが、それに対しても”からくり”を準備して乗り越えたいと思っています。

toC事業とtoB事業の違いのあるある早く言いたい。

7月からはCOOとして働いておりますが、私なりのCOOのミッションの理解はChief Others Officerです。

会社・タイミングによってScopeや注力ポイントが異なるものだと思っていますが、IVRyにおいてはCEOの強みが活きFocusすべきエリア以外を担うChief Others Officerを意識しております。

わかりずらい古い例えですし、この話は私以外から聞いたことありませんが(笑)IVRyは「メッシ時代のバルセロナ」のような戦い方が今はあっていると思っており、CEOの奥西をメッシに例えています。通常CEOは創業者=起業家であり何らかの能力が突出している場合が多いかと思いますが、IVRy代表の奥西の場合はプロダクトマネジメントに加えてエンジニアバックグラウンドからなるAIに関する造詣の深さと、そのエリアでのチャレンジからの学びの多さに裏付けされた事業開発力、そして組織をまとめ、動かすチャーミングさに溢れています。

つまりメッシ=稀有な攻撃力がめちゃくちゃ高い(強い事業を作れる)ので、守備をさせるのは(事業づくり以外に時間を使うこと)勿体ないわけです。なので私一人では難しいですがCEOのFocus Point以外(Others)をCxOs含むみんなと共に担おうと試行錯誤しているところです。

サッカーの話(しかも数年前の話)をしたことで一部興味を削がれた読者が去ったかもしれませんが、逆にコアファンは増えているはずだという強い気持ちで続けていきます。

toC事業とtoB事業の違いのあるある早く言いたい。

3. COOとしての取り組み

現在の私の大きな役割は、急成長フェーズにあるGrowth Phase事業の責任者を管掌としてのCOOです。

IVRyにおけるGrowth Phaseの事業は、いわばGTM Readyにある状態の事業を指しています。

対して奥西やVP of BizDevの宮原、PdMの町田が中心となって新規事業を進めておりIVRyとして開拓していく市場の可能性を拡大しているのですが、そこではPoCアイデアの検証やPMFへの進化を進めていき、初期仮説が検証され、どうしたら事業が拡大していくかわかる状態まで持っていくまでを担っています。

その後Growth Phaseを担うチーム(私)にバトンが渡され、Go To Market戦略と戦術を実行しその市場の中での価値・売上の拡大をしていく、という所です。事業責任者としての側面の話は世の中に多くありますし、また別の機会にまとめてお話できればと思います。今回はより広いCOOとしての話荷フォーカスします。

COOとしての優先エリアは、成長していく事業・組織運営の型”からくり”を作ることだと考え、入社以来他の社員の方々とも協力し、例えば以下の様なことを進めています。(一部抜粋します)

Valueの再定義と浸透

経営リズムの設計

採用!採用!採用!

一つずつ説明させていただきます。

Valueの再定義と浸透

価値観のからくりの話です。

IVRyは2024年5月にValue(価値観)の再設定を行いました。その時の背景や思いはこのnoteに書かれており、これを読んでいただければほとんど話が終わっちゃうのですが少しだけ補足します。

この中で話されている全社合宿には、私は入社前ではありましたが場所の選定やAgenda設定など全体の企画・運営そのものに深くかかわらせていただいており、個人的にも最初のMissionだったのでとても強く心に残っています。

Valueというものの私なりの解釈は、Valueは会社としての人格を形成するものです。

起業家兼エンジニアの奥西だったらこうする。〇〇さんだったらどうする。という個人軸で物事を捉えて考えていくのではなく、IVRyという一人の人格と捉え3つのValueを大切な価値観として行動・判断をするときの方向性を共通化していくもの。なにが課題かを考えるとき、課題の解決方法を考えるとき、Actionするとき、振り返るときなどに都度意識する事で、誰がやっても同じ方向を向きやすい。大体正しい方向に向かい、しかもそこに到達するまでが早い。

事業活動においてスピードはいつだって価値のあるものだと考えていて、より早く大体正しい方向に向かう事がValue浸透の目的だと考えています。

別の言い方をすると、長く時間と機会を共にした関係性のみが到達できる”阿吽の呼吸”に早く・簡単に到達するためにValueは大切だと考えています。

また、同じ価値観を持ち同じ言語を話す集団を”組織”=”仲間”と呼ぶと思っており、その場所で努力し成長する/貢献する理由になると考えており、それもValueが大切である理由の一つです。

余談ですが、「阿吽」とは万物の初めと終わりを指しています。寺院の入口にいる狛犬や仁王、沖縄のシーサーもみんな阿吽の口をしています。マジで余談でした。

Grab and Gritな人たちがKeep on Groovin'に周りとコミュニケーションし巻き込み巻き込まれBeyond the Wallに物事を推進していく。そうすることでWork is Funな状態を作れる。 Valueの先にあるわけではないただの「楽しい」と「Work is Fun」な状態の違いはそこにある。という様にValueを捉えています。

このような話を入社全員にオンボーディングプロセスの中で大体入社初日と入社2ヶ月目の頭に説明させていただいています。入社直後に学ぶ座学と、それを経て1ヶ月を通して体感した状態で再度Valueの理解を深める活動はValueの浸透、阿吽の呼吸の醸成に効果が高いと考えています。

今後は浸透を高めていくため、Valueをより目に付くようにしていく。Valueを評価軸とし、Valueを体現している事が良いなどのチャレンジしていきたいと思います。Value体現の先にCultureが創られるので、Value浸透は事業・組織成長の最大のからくりだと考えており、最も注力していきたい事の一つです。

toC事業とtoB事業の違いのあるある早く言いたい。

週次・月次・四半期・年次の経営のリズム。その楔となるメインのMTGやイベントの設置。全体定例の設置とAgendaづくりによる1 to1のコミュニケーションから1 to Nへの変化

時間のからくりの話です。

人間誰しも、物事に慣れるとより早く・高い価値が出せると考えており、そのためにも全社・経営の定期的なリズムは重要だと考えています。私だけかもしれませんが、次にどっちに走ったら良いかを考えながら走ると最高スピードが落ちるので、考えながら同時に走るのでは無く、考える時間と走る時間を分ける。考えきって、考えた仕組みの中で思いっきり走る。そのためにもリズムをあらかじめ決めておく事は重要かなと。OKRや事業・組織ロードマップも同じ感覚で捉えています。考えきって決めて、そしたら走る。

そういった意味で週次では、経営会議的な意思決定・議論の場の設定(VisionであるWork is funを作るためのMTGなので"Make it fun MTG"と呼んでいます)を木曜日に設定し、基本的にこのMTGを中心としてその他事業部ごとの定例などを設計しております。

余談ですが、Make it Fun MTGの議事録をほぼ生ログでそのまま全社に共有しており、それを公開するとメンバーの皆さんからたくさん質問が来るのもIVRyの良いCultureだな。Keep on Groovin'だな(Valueです!)と感じます。

また、木曜日のMake if funを受けて、会社としての全体定例も、なるべく早く・透明性高く共有すべく金曜日に設定しています。

人数が少ない内は1 on 1 やProjectのMTGなどで密度高く意思疎通が出来ましたが、組織人数やProject数が多くなるにつれ同じ課題を捉えるのは難しくなってくるので、全体定例の場を活用して、事業・組織としての大きな流れや課題感・機会・Work is funの事例などの共有を実施し、1 to 1ではなく1 to Nでもより正しく・深く情報が伝わるようにしています(当たり前な事を言っているだけですみません)。これはコミュニケーションのからくりです。

四半期のからくりでいうと、やはりKickOff/オフサイト合宿が大きいですね。IVRyの組織デザインはProject/Circleで実施しており、特にProjectは四半期を待たずに組成/解散をするのですが、四半期ごとで大きなテーマ(目標や検証したい仮説など)を設定しており(OKRとして設定しています)その説明を四半期Kick offでしています。

そのためにも四半期の最後の月にみっちりと未来の事を話すオフサイト合宿を複数日にかけて実施しており、足元の事業・組織の理解から改めて中長期の方向性に対する議論や大きな解くべき課題の共有などを実施しています。これを合宿ドリブン経営と呼んでおり、この機会があることで逆算して大きな時間軸での検討を進められるようにしています。

参考:IVRyのProject/Circle制についてのnote

余談ですが、IVRyは主事業は現時点ではIVRyをAIを活用して提供するものですが、AIを活用した複数事業/Productを展開しており、その多くが最先端技術/概念を活用しているので、始めにそれを理解すること、そこから価値を出すこと、さらにそれを広げること、多くの異なる部分の頭の筋肉を使う必要があるので、それを全部一気に話すオフサイト合宿はめちゃくちゃ疲れます。でもだからこそWork if funですね。

これらはCOOとしてやっていることのほんの一部のからくりですが、ご紹介させていただきました。ここまでの話はtoC toBに共通する事業・組織の作り方だと思います。

そろそろtoC事業とtoB事業の違いのあるある言いたい。

採用!採用!採用!

企業は人なり。従って人事は経営なり。

仲間づくりのからくりの一つです。

toC事業とtoB事業の違いのあるある言うよ。

以前私の尊敬する方の一人が言ってたのですが『to CビジネスはF1レースで、to Bビジネスはアイアンマンレースみたいなものだ』という考え方があります。

これはどっちがすごい・すごくないの話をしているのではなく、どちらもそのビジネスを通して売上・利益最大化を目指すという目的を持つ活動でありながらもその実態と実現に必要な筋肉・能力は異なっているという話です。toC事業は、F1レースのようなスピード感が求められる非連続成長が特徴で、一方でtoB事業は、アイアンマンレースのように、持続可能な成長を目指す長期的な取り組みが求められます。この違いを理解し、それぞれに適した組織運営や採用戦略を構築することが重要かと考えます。

たとえば、事業拡大スピードが大きく異なります。

toCビジネスはマーケティング活動においてもTV CMなどの飛び道具でトレンドを作り、超高速非連続成長が可能です(とっても難しいですが可能)。

実際に私が在籍していたGREEやメルカリ社でもProductの使いやすさ・斬新さやコンテンツの良さなどのベースを最大の強みとして、CMなどのマーケティング手段で拡大し一気に成長して行きました。

私がPdMをしていた時も、様々なアプローチ方法で『今だけ・ココだけ・あなただけ』を実現するためのGrowth機能開発や販促(キャンペーン)などを活用して利用者の最大化、可処分所得のShare拡大を考えて実施していました。toCは比較的サービス提供者/PdMとしての感性が重要で猛スピードで走っていく事業が多いかと思います。

超高速非連続成長の可否の背景にあるのは、(当たり前のことですみません)toCはサービスを利用する側が個人であるが故にサービスの利用やお金を払うかどうかが個人の感情に大きく左右される事業であること。

対してtoBは、サービスを利用する側が企業であるが故に、それによって明確に利益を創出すことが絶対条件、且つ責任範囲が個人で賄える範囲に収まらないので、検討・比較・稟議・導入・展開のプロセスが、toCよりも明確に、そして複数のFunctionを持つ複数人の目が通るので一定判断軸がロジカルに存在していることによる、サービスの利用や費用支払などに対してのリードタイムの長さ&セールス活動の必要性の高さという特性によるものだと考えます。

toB事業で成功するには時間が掛かる&さらに多くの異なる能力が必要となるので『アイアンマンレース』と言う例え方をしています。

そのため私は採用プロセスにおける・確認すべき項目・組織の作り方もtoCとtoBでは変えています。

toBはより一気には大きくなりにくく成長に時間が掛かる&継続によって積み重なっていくビジネスだからこそ、事業初期の段階から成功の再現性/利用の継続性がより重要になっていく。従って、長く働き続けて頂き継続する事で候補者の人生観・大切にすること・成し遂げたいことが会社のMission/Vision/Valueと合致しているかどうかのすり合わせをより深く、慎重に実施しています。

というのを前提に、入社してから8ヶ月、本当に多くの時間を採用に充ててきました。IVRyの対話型音声AI SaaSは初期の事業拡大Phaseにあり、多くのSalesメンバーがいることで比例して売上が上がっていきやすい状態にあるため、アトラクト目的のカジュアル面談はもちろん、最終面接官として多くの方々とお話をさせていただいています。

また、組織運営の観点でも、ツメツメ過ぎて負荷が集中し息切れして失速してしまう事が無いように、長く継続できる戦い方を意識して運営しています。

to C事業を運営していた時は、Winner Takes Allの業界にいた事もあり競合他社にも勝ちきる事が重要でしたが、to B事業においては勝つことよりも負けずに継続可能な成長をしていくことの大切さを理解し、そのような組織づくり・事業づくりを心がけています。

勝つためだけに戦ってきたけど、本当は負けないことの方が大切だと気づいた

4.最後に

toCとtoB事業の違いを振り返りながら、IVRyの成長と挑戦をお伝えしました。急成長する組織で得られる経験や学びは、個人の成長にも大きく寄与します。

当たり前な事も多く発見が少ないかもしれませんが、IVRyの強みである凡事徹底をGrab and Grit(最後までやりきる)し続ける雰囲気が少しでも伝わればと思います。

IVRyは事業も組織も急成長しており、多くの素晴らしい方々に入社していただいていますが、やりたいこと・やるべきことに対してはもっともっと仲間が必要です。

私は人が成長する為には急成長する事業や組織の環境に身を置くことは重要な条件だと思っています。急成長する組織では常にポジション・役割が空いているので、仮に社会人経験が浅い方であっても裁量を持ってチャレンジできる環境が溢れています。

私個人でもGREE/メルカリの組織がまだ小さい頃に加わり、多くのチャンスをいただく環境にいることが出来て、多くの失敗をしながらも学び成長することが出来ました。IVRyは今急成長中で、組織も事業もここから何倍にも広げていき、そして海外への挑戦も控えています。こんな環境はそうそうありません。

事業の展望や組織づくり・カルチャーなど少しでもご興味持っていただけた方はぜひ一度お話させてください!

長期的な視点で負けない組織と事業を一緒に作りましょう。

12/16(月)12:00~13:00で代表の奥西と私とでIVRyの2024年を振り返るウェビナーを開催します。〜T2D3を超える急成長の1年すべてを振り返る〜と題して赤裸々に現状と今後の展望をお話できればと考えているので是非ご参加ください! →100名を超える参加を頂き終了致しました。ご参加ありがとうございます!!