36年の嘘~上海列車事故~第9章「たどりついた真相」

当考察シリーズの一覧はこちらです。

311号列車の2両目(3号車)と大破した3両目(2号車)との間にブレーキの貫通がなかったこと。それが、私がたどりついた上海列車事故の真の事故原因である。

風化のはるか手前

「風化」という単語を辞書で調べると、どのような辞典でも概ね

1 地表の岩石が、日射・空気・水・などに晒されることにより、しだいに破壊されること。また、その作用。

2 記憶や印象が月日とともに薄れていくこと。「戦争体験が—する」

ということが記されている。

上海列車事故は激しく風化しているという認識はほぼ衆目の一致するところだろう。しかし実は全然違うのではないだろうか。

当シリーズでこれまで述べてきたように、上海列車事故の事故原因、どうしてあのような事故に至ったのか、とりわけ高知学芸高校の一行が乗っていた311号列車の2号車(3両目)に何故被害が集中したのかという理由は何も明かされていないに等しい。

真実は36年に渡って埋められ続けた状態であり、「空気」にも「水」にも晒されていない状態だ。上海列車事故は風化などしていない。風化が始まってすらいないのだ。

今章において私は上海列車事故の真相を「発掘」して表に晒してみようと思う。

押し潰したのか、突っ込んだのか

上海列車事故で犠牲になった29名のうち、208号列車の2両目付近で遭難したと思われる乗員1名を除く28名が修学旅行中の高知学芸高校一行だった。男性教諭1名と男子生徒17名、そして女子生徒10名。

そしてこの28名は全員が311号列車の2号車(前から3両目)に乗車していた。

この2号車の損壊状況を説明するにあたっては、どうしても「前方の3号車(前から2両目)に押し潰された」とか「3号車が乗り上げて覆い被さり・・・」などという表現を使わざるを得ない。

しかし、押し潰したとか覆い被さったというのは最終的な状況の説明に過ぎない。普通に連結されて走行していた車両同士が、どのような物理的メカニズムによってそのように至ったのかへの説明ではない。

かみ砕いて言うならば、3号車の方から2号車に迫ったのか、それとも2号車の方から3号車に突っ込んだのか、そのどちらなのかということだ。

2号車の損傷の程度も無視できない。例えば3号車が2号車の最前部辺りを押し潰した程度であれば、なんらかの偶然の事象によって生じ得るのかもしれない。

しかし実際のこの事故では2号車の8割方に3号車が覆いかぶさる状態となっている。一瞬の偶然などではない、明らかに非常に大きなエネルギーの作用によってもたらされた惨状だ。

では、そのエネルギーはどこからもたらされたのだろうか?

濡れ衣を着せられた2両目

【軽微だった正面衝突のエネルギー】

311号列車の3号車(2両目)に2号車(3両目)の大半を押し潰させたエネルギー源としてまず考えられるのは列車同士が正面衝突したことによるエネルギーだ。

前章でも指摘したとおり、先頭車両の衝突面の損傷は大したことがない。しかし双方とも100トンを超える極めて頑健なディーゼル機関車である。見た目は軽微でも、実際の衝突エネルギーは凄まじかったということないだろうか。

事実、311号列車は前章で述べたように衝突時の速度が時速11km程度だったのに対して208号列車は一定の速度が出ていたと考えられる。

208号列車は匡巷駅を時速50kmで通過するべく走行中だったところ、311号列車が停止線を越えて本線に進入してくる様子に気付いて急ブレーキをかけているが、衝突したのは本線と待避線のポイントから僅か20メートルほどの場所。運転士が311号列車の異常に気付いて反応するタイムロスまで鑑みれば208号列車は幾ばくかしか減速できなかっただろう。時速40kmは出ていたのではないか。

しかし、第4章を振り返ってみよう。この章では、この事故で「最も絵になる壊れ方をした」208号列車の2両目について、車体自体の脆弱な構造により被害が集中した旨を考察した。

ここでの分析結果は、言い方を変えるならば208号列車の2両目(行李車)が208号列車の衝突エネルギーの相当分を吸収したということだ。

つまり、311号列車の低速と、208号列車の行李車のエネルギー吸収により、先頭車両同士の直接的な衝突エネルギーは相当減少したものと思われる。

よって、少なくともこの事故での正面衝突では、客車を1両丸ごと大破させられるような強い力は発生しなかったと推測する。

【3両目が突っ込んだ】

上海列車事故は列車同士の正面衝突事故だ。つまり、衝突した列車は衝突位置からこれ以上動けなくなる。しかし、前進できなくなるからといって後進するということはない。

つまり、311号列車において、2両目(3号車)の方から動いて3両目(2号車)を押し潰すなどありえないのだ。

結果的に2両目が3両目に覆いかぶさって押し潰しているように見えるが、実際に生じた事象は3両目(2号車)の方から2両目(3号車)に突っ込んだということだろう。

では、再三述べるように、3両目を2両目に突っ込ませたエネルギーはどこからもたらされたのか。先述のように衝突自体のエネルギーでは不十分だと思われる。

「3両目から17両目までの15両の客車の慣性の法則による前進エネルギーが、3両目を2両目に突っ込ませた」ということではないだろうか。

結論:ブレーキの貫通不良

【2両目と3両目の狭間】

時速11kmで動いていた311号列車において、208号列車との衝突時には当然、慣性の法則により前へ進もうとするエネルギーが作用する。しかし第2章で述べたように、本来であればそれは311号列車全体に作用するべきものだ。

なぜそのエネルギーが2両目と3両目の間で「放出」されたのか。そのような通常ならば生じ得ない現象がなぜ起きたのか。

その理由について私は、第7章で一度は否定したブレーキの貫通の有無によるものだと推測する。

私が否定したブレーキ不良説は、高知学芸高校の特別車3両と通常編成車両との間にブレーキの貫通がなかったと主張するものだが、ここで私が唱えるのは

「2両目(3号車)と3両目(2号車)との間にブレーキの貫通がなかった」というものだ。

【311号列車で起きていたこと】

この説に基づけば311号列車では以下のようなことが起きていたのではないだろうか。

① 311号列車は予定通り匡巷駅の待避線で停止しようとして運転士はブレーキをかけたが、先頭機関車と2両目(3号車)まではブレーキがかかるも、残りの15両はノーブレーキだったために停まることができなかった。

② 1両目と2両目はブレーキによる後進エネルギー(正確には前進を妨げる力)が発生していたが、後続の15両の慣性の法則による前進エネルギーに押し負け続けて311号列車は前進を続けた。

③ 機関車がブレーキをかけていることで311号れ列車に新しい前進エネルギーは供給されないために、徐々にではあるが減速していった。しかし、待避線では停まれずに本線に出てしまった。

④ 遂に311号列車は208号列車と正面衝突した。ところが、衝突の瞬間のエネルギーが、208号列車全体と311号列車の1両目と2両目にかけて311号列車の後方へのエネルギーと化すこととなり、15両の前進エネルギーが押し負けることになった。

⑤ 結果、押し負けた311号列車のノーブレーキ状態15両のうち、一番先頭である3両目(2号車)が前の車両に潜り込む形で大破した。

もしも208号列車の行李車がエネルギーを吸収してくれていなければ、311号列車の惨状はさらに酷いことになっていたかもしれない。2号車のみならず1号車(4両目)にまで被害が及んでいた可能性も否定できない。

【34分の1】

ではなぜ、2両目(3号車)と3両目(2号車)の間にブレーキの貫通がなかったのか。

第7章で私は述べている。「311号列車は蘇州駅から真如駅までは無事に走ってきているではないか」と。

蘇州駅での連結の段階で既に当該箇所にブレーキの貫通がないのならば、真如駅までの1時間以上の間は最後尾の1両がノーブレーキとなるが、たとえ最後尾の1両でも停車に際して運転席が異常を感知するはずだ。

どこで、いつから、3号車と2号車の間にブレーキの貫通がなかったのか。

真如駅でのブレーキコックの修理に真相があるというのが私の推測だ。

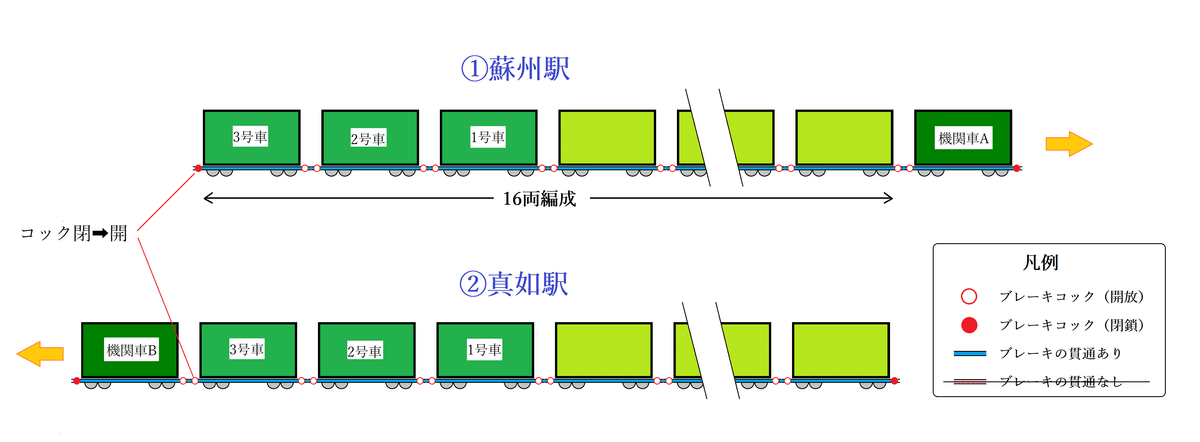

第8章にて私は、中国共産党機関紙「人民日報」にある、「311号列車が真如駅で方向転換のために機関車を連結し直したあと、制御系統の肘コックの修理をした」と書かれてあるのを事実だと論じている。

ここで書かれている制御系統の肘コックというのはブレーキコックを指すと思われるが、この記事では具体的にどこのコックかは書かれていない。理論上は機関車を含めた全17両の前後のコック、合計34ヵ所のコックに可能性がある。

しかし、この34ヵ所の中にたった一つだけ、真如駅にてこの日初めて使われたコックがある。折り返し運転後の3号車(2両目)の進行方向側のコックだ。

3両からなる高知学芸高校の特別車は、蘇州駅にて南京発の311号列車に連結された。この時点では、3号車は最後尾。従って件のブレーキコックは進行方向後ろ側となり、連結車両がないことからコックは閉鎖されている。

しかし、311号列車は真如駅で方向転換した。そして3号車が今度は16両編成の一番前となり、機関車「ND-0190」が連結された。それに伴って3号車と機関車の間のブレーキホースが接続され、件のブレーキコックが開かれることになった。

途中に幾度も停車駅を挟みながら南京から蘇州を経由して運行してきた列車が、真如駅での折り返し運転を行うタイミングで新たに異常な部位が発見されたのであれば、既にこの日使用している部位ではなく、新たに使う部位の可能性が高いのではないか。

修理を要した制御系統の肘コックはこの3号車(2両目)の前部のブレーキコックだと推測する。

【コックの開閉】

では、ゴム座金を交換したというその修理にどのようなミスがあったのか。誤って空気漏れがあったのだろうか。

いや、それならばあのような事故にはならない。仮に交換を要した3号車(2両目)前方のコックから空気漏れが生じていたのであれば、その後に生じる事象は2種類考えられる。一つは列車が動かなくなること。もう一つは311号列車全体がノーブレーキとなる可能性だ。

第7章で解説したように、311号列車は電磁自動空気ブレーキないし同等のシステムによって制御されていたと考えられる。同章での解説のとおり、このシステムでは「空気が抜けることにより」ブレーキがかかる。

従って、当該ブレーキコックで空気漏れが発生して、311号列車の発車時にまだ漏れ続けていたのであれば、311号列車全体にブレーキがかかった状態のなり、動くことができない。

一方で、同じく空気漏れが発生し、311号列車の発車時には制御系統から空気が抜けきっていたならば、311号列車全体がノーブレーキとなる。代表的な事例として第7章にて「関東鉄道取手駅列車暴走事故」(1992年6月)を挙げている。

しかし実際には極めて不十分ながら311号列車は減速した形跡があることからこれはあり得ない。

私は、当該コックのゴム座金の交換自体は適切に行われたが、作業手順に欠落があったと考える。

ブレーキコックのゴム座金を交換する目的は、このコックから空気漏れを起こさないようにするためだ。従ってこの交換作業そのもので空気漏れを起こしては本末転倒となる。

だから、既に機関車が連結されたこの状態でブレーキコックの修理をするならば、周囲のコックを閉めることになる。

この3号車(2両目)前部のコックの修理にあたっては、近接する2つのコックを閉鎖したのではないか。先頭機関車の後方コック、そして3号車後方のコックである。

もちろん交換が済めば再び閉鎖した2つのコックを開放することになる。

ところが、実際には3号車後方のコックを開けるのを失念したのではないか・・・。

そしてその結果、3号車(2両目)と2号車(3両目)の間にブレーキの貫通がなくなり、311号列は停まろうにも停まれなくなったのではないだろうか。

【過密ダイヤが招いた修理ミス】

1988年3月の事故当時は単線区間だった上海列車事故の事故現場付近は、それから僅か2年ほどの間に複線化されている。

事故の教訓を活かしたためではなく、事前に計画されていたものだと思われる。当時の中国では急増する鉄道需要に応えるためにダイヤが過密化していた。線路の複線化で対応するのはごく自然な流れだった。

件のブレーキコックの修理は、そのような状況下で行われたものだった。

ブレーキ機構から空気漏れを起こす訳にはいかないので、修理は絶対にしなければならない。

しかし絶対にタイムリミット内で修理をしなければならない。もしも修理が遅延すればその日の鉄道ダイヤは大混乱してしまうだろう。

そのような焦りが、修理をした真如駅の作業員に、いちど閉鎖した3号車後方のコックを、前方のコックの修理を終えた後にもう一度、車両の後方まで移動して開放する手順を失念させたのではないか・・・・

それが36年にも渡って埋もれ続けた上海列車事故の真相ではないだろうか。

虐げられた人間

ここまで幾度か名前を挙げたジャーナリスト・西岡省二氏は30年以上に渡り上海列車事故を取材するなかで様々な当事者への取材を試みている。その中には311号列車を運行していた周運転士と劉運転助手もいた。

周にはコンタクトが取れず、やがて既に泉下の人となっていたことが分かった。

一方で劉においては遂に接触することが叶った。2016年10月のことだった。しかし、西岡氏と劉のコンタクトは僅か1分足らずで幕を閉じることになる。

劉の住居を突きとめた西岡氏が、隣人を通じて携帯電話の番号を劉に渡してくれるように頼んだところ、夜半になって遂に劉から電話があった。

そのときのやり取りを以下に引用する。

「上海列車事故 29年後の真実」第2章より

午後9時すぎになって電話が入る。男性の声だった。劉とすぐに察しがついた。

「電話をかけてくださってありがとうございます」

「あなたは誰だ? 何の用事だ」

「3・24列車事故(上海列車事故)の真相を知りたいのですが……」

3・24という言葉を聞き、劉は激高した。

「それは以前の調査で十分に明らかになっているではないか!」

「日本の遺族は真実を知りたがっています。彼らにはまだ伝わっていません」

「お前は何者だ! お前はなぜ、このことを知りたがっているのか! お前はどこにいるのか!」

「特別な目的はありません。ただ、真実を知って、日本の……」

こう言った瞬間、電話が切れた。やり取りは1分にも満たなかった。

(引用おわり)

劉のリアクションは果たしてどのような感情からのものだったのだろうか。かつて自らの過失によって何十名もの若い人々の命を奪ってしまったことへの罪悪感からなのか。それとも、巨大な力によって濡れ衣を着せられ、咎人としての生涯を背負わされたことへの憤りからなのか。

この事故への考証を重ねてきた私の目にはバイアスがかかっているからなのかもしれないが、私には劉の言動は罪なくして虐げられた人間の傷ついた魂の叫びのように感じられてならない。

参考資料

・上海列車事故 29年後の真実(毎日新聞web版連載・西岡省二氏)

・心の補償(著:後藤淑子)