36年の嘘~上海列車事故~第7章「ブレーキ不良説の壁」

当考察シリーズの一覧はこちらです。

ブレーキ貫通の有無

―――上海列車事故の原因は運転手の信号見落としである。これが、中国が日本側に伝えた公式見解である。だが、本当にこれをうのみにしてよいのだろうか。これが、私がこの事故にこだわり続ける理由の一つだ。この事故原因の究明過程が不透明であり、決着のつけ方があまりにも中国的だったからだ。

これは長年にわたり上海列車事故を取材して報じ続けてきたジャーナリスト・西岡省二氏の言葉である。現在、KOREA WAVEの編集長をつとめる西岡氏は長きにわたって毎日新聞に在籍し、2017年から2018年にかけて毎日新聞web版にて長期連載記事「上海列車事故 29年後の真実」をもって忘れられかけているこの事故を世間に問いかけた。

全5章、合計51回にも上る連載のうち、第2章は冒頭の言葉から始まる。

遺族の一部と、この上海列車事故に最も深く関わってきたこのジャーナリストは、高知学芸高校の一行が乗っていた311号列車のブレーキの接続に何らかのヒューマンエラーがあったのではないかと推察している。

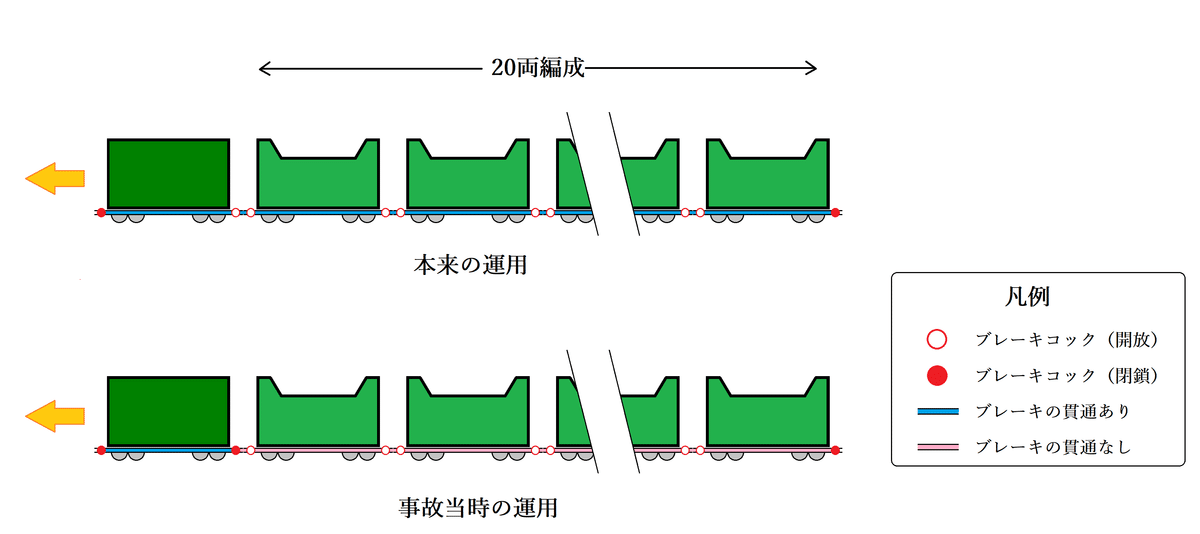

それは、「高知学芸高校の一行に割り当てられた3両の特別車両にブレーキの貫通がなかったのではないか」というものだ。

本来、311号列車はディーゼル機関車と13両編成の客車で南京から上海近郊を経由して杭州へ向かう便である。

しかし事故当日は途中の蘇州駅で特別車両3両が後ろに接続されるというイレギュラーな運行だった。そしてその接続の際に、通常編成の客車と特別車両との間のブレーキの接続ができていなかったのではないか。

その後、真如駅で折り返し運転をして、それまで最後尾だった3両の特別車両が前方部分に逆転した結果、匡巷駅で行き違いのために停止しようとして運転士がブレーキをかけたものの、ディーゼル機関車と後ろの3両まではブレーキが作動したものの、ブレーキの貫通がない残り13両はノーブレーキだった結果、311号列車は慣性の法則によって13両の客車に押され続けて停止できずに、208号列車と正面衝突したばかりか、2号車(3両目)が3号車(2両目)に押し潰されるという不可思議な被害が発生したのではないか・・・

・・・それが遺族の一部や西岡氏の仮説である。

鉄道ブレーキの歴史

ここまでブレーキホースの接続やブレーキの貫通などという文言が出てきたが、ここで一旦、鉄道で一般的に使われるブレーキシステムの概要について解説をしてみたい。

【鉄道の歴史=ブレーキの歴史】

現在、我々がとりあえず安心して飛行機や鉄道といった公共交通機関に乗れるのは、過去に積み上げられた数え切れないほどの惨事の数々の反省によってその都度、安全策が向上されてきたためである。

世界の鉄道の歴史における安全対策の多くは、列車のブレーキと連結に焦点が当てられてきたといえるだろう。

列車も飛行機も車も、どのようにして乗り物を動かすのかという問いは、動く乗り物をどのようにして止めるのかという問いと表裏一体である。

鉄道は内燃機関を持つ機関車の馬力さえあれば、複数の車両を連結して大量輸送が可能になる、人類にとってビッグバン的な発明だったことだろう。

しかし、それをどう止めるのか。

仮に強力な馬力の機関車で何両もの車両を牽引するとして機関車がブレーキをかけても後続の車両にブレーキがなければ、機関車は後続の車両に慣性の法則で押され続けて停まることができない。機関車から前進するエネルギーが供給されなくなっているため、機関車がブレーキをかけ続ければいつかは停まるが、ブレーキをかけはじめてから停まれるまでに長大な距離と時間を要することになる。

初期の鉄道においては後続の車両毎に鉄道員を配置して、機関車の合図とともに各車両にブレーキをかけるといった手法がとられていたようだが、極めて不便で危険なことは想像に難くない。当然、連結できる車両も僅かだった。

列車を安全に制御するには、先頭の機関車にいる運転士が全ての車両に等しくブレーキをかけられなければならない。そしてその制御システムはなるべく単純であるに越したことはない。

【空気ブレーキの登場】

それらを叶えたのが空気ブレーキである。運転席から編成末端の車両に至るまで、ブレーキシステムを空気で満たし(車両間は連結器とは別途ブレーキホースを繋ぐ)、運転士がブレーキをかけると空気圧がかかることによって編成各車に等しくブレーキがかかっていくのである。この直通ブレーキにより、車両を何両も連結した列車を運転席の運転士一人だけで制御できるようになった。

しかし、昔の稚拙な鉄道技術の下では、連結器の信頼性はおぼつかないものだった。実際、連結器が外れる事故が往々にして発生していた。仮にそれが坂道を登っている途中だったならば、連結から外れた後続車両がどのような末路を辿るのかは想像できよう。制御不能のまま逆方向にスピードが上げながら暴走した末に、カーブを曲がり切れずに脱線・大破といった破局を迎えることになる。

日本で有名な例としては1909年(明治42年)2月28日に北海道で発生した事故が挙げられるだろうか。この日の夜、乗客を満載して名寄から札幌方面へ向かう列車が塩狩峠の上り坂を登っている途中に最後尾の車両の連結が外れて逆方向へ暴走した。しかし、この車両に乗っていた若き鉄道員・長野政雄は自らの身体を車輪に投げ出して、自らの命と引き換えに車両を停めた。彼はなぜ、このような行動ができたのか。そのような問いかけから実を結んだ小説が三浦綾子の代表作の一つ、「塩狩峠」である。

【画期的な自動空気ブレーキ】

往々にして連結器が外れる事象が起きるにもかかわらず、いざ車両の連結が外れたときに打つ手がなければ鉄道に未来はない。そこで生まれたのが真逆の理論からなる貫通空気ブレーキのシステムだった。

一般的に「自動空気ブレーキ」と呼ばれるこのシステムも、列車の各編成車を空気の動きによってブレーキ制御するという点では従前と変化はない。違うのは、それまでは空気に圧力をかけることによってブレーキを効かせていたのを、このシステムでは空気の圧力を抜くことによってブレーキをかけるという方式にしたことである。

これにより、先述の塩狩峠のような連結器が外れる事故が起きたとしても、離れた車両のブレーキからは空気が抜けて自動的にブレーキがかかり停止できるようになる。日本でも大正時代になれば鉄道に自動空気ブレーキが導入されるようになっている。

その後も鉄道のブレーキは改良され続けた。自動空気ブレーキはセーフティーネットという観点からは人類の夢を叶えたに等しいものだったが一方で、ブレーキ弁操作の減圧によるブレーキ管の圧力変化の伝播のタイムラグにより、ブレーキ操作から停止までの時間や距離が増大する欠点があった。

つまり、長編成の列車だと最後尾までブレーキが伝播するまでに時間を要してしまうのである。具体的には1両あたり1秒程度。11両編成だと最後尾までブレーキがかかり始めるのに10秒も要するのだ。自動空気ブレーキのみにより安全に運行できるのは6両編成が限度だった。

そこで、各国において車両間のブレーキのタイムラグを少なくする技術開発が行われた。アメリカでは1910年代から、日本においては戦後から電磁自動空気ブレーキというシステムが主流となった。これは自動空気ブレーキに電気信号による減圧指令により作動する電磁給排弁の減圧を併用するものである。このようなタイムラグの少ないブレーキシステムの導入により、ようやく10両を大きく上回る編成が可能になったのだ。

現在の日本の鉄道で主流となっているのは「電気指令式ブレーキ」であり、これは運転席からの電気的な指令のみで各車に搭載された直通ブレーキ装置を制御する方式である。これによりタイムラグなく各車両に等しくブレーキがかかるようになったのだ。

ただし、連結が外れるケースなどフィルセーフの観点から、最新式の車両に至ってなお、非常ブレーキとして自動空気ブレーキは搭載され続けている。

現にこのシリーズを書き進めている最中の2024年9月19日に、宮城県内を時速300km以上で走行していた東北新幹線の「はやぶさ」と「こまち」の連結が外れるという重大トラブルが発生しているが、非常ブレーキの自動空気ブレーキの作動と乗務員の適切な対応により人的被害は免れている。

中国の鉄道におけるブレーキシステムの詳細は不明だが、上海列車事故が発生した1988年当時の中国では10両を大きく超える編成の列車が大陸を行き交っており、電磁自動空気ブレーキない同等の機能を有するブレーキシステムが使用されていたと思われる。以降の本シリーズにおいては、そのような前提で論じていくものとする。

【それでも起きるヒューマンエラー】

もっとも、この自動空気ブレーキも万能ではなく、何らかの事情でブレーキ系統から空気が既に抜けてしまっていたならば、運転士がブレーキをかけても当然効かない。1992年6月2日に関東鉄道常総線の取手駅で制御不能となった列車が駅舎に激突した事故(乗客1名が死亡)は概ねそのような原因で発生した事故である。

だから、連結されていない列車の編成最前部や最後部のブレーキホースは空気を逃さないようにコックで閉めている。

一方で、連結してブレーキホースも接続しているのにコックを開け忘れていれば、閉じられたままのコックより後ろの編成にはブレーキが効かない。実際にそのようなヒューマンエラーが原因の事故も起きている。

2008年2月8日に秩父鉄道にて石灰石を積んだ貨物車が脱線・転覆した事故が発生したが、これは機関車と貨物車を連結した際に機関車のブレーキコックを開け忘れたためであり、20両ものノーブレーキのホッパー車に押された機関車が制御不能のまま影森駅の車止めに突っ込んだ結果、先頭の機関車を含む6両が畑に脱線して横転した。

ちなみに、先述の関東鉄道取手駅の事故も秩父鉄道の事故も(上海列車事故の311号列車も)、運転士は事故直前に飛び降りて難を逃れている。

既存のブレーキ不良説の限界

本章前半で述べたブレーキの接続ミス説に話を戻す。

確かにこの説は公式見解にある折り返し駅からの出発直後、運転席に乗員が2名もいながら信号見落としをしたという理解に苦しむ経緯よりもよほど説得力があるように感じる。

311号列車が匡巷駅の待避線で停まろうとしたが停まれなかった可能性の方が、実際に生じた事象の説明になるように思われる。

そして鉄道需要が右肩上がりで過密ダイヤに追われていた当時の中国の鉄道事情の背景を鑑みたならば、イレギュラーな連結作業での焦りからブレーキの接続ミスを犯したというストーリーは一見すると得心できそうだ。

【ブレーキホースかブレーキコックか】

だがしかし、この説からは具体的にどのような接続ミスがあったかは伝わらない。

例えば連結器だけ繋いでブレーキホースを繋ぎ忘れたというのだろうか?しかしそれは机上の空論だ。

この写真は電磁自動空気ブレーキで運用されている日本の列車の接続部分であり、当時の中国の車両ではないが、安定性や作業効率を考えれば中国の車両も大きな差異はなかったと思われる。この画像のように、連結器とブレーキホースは近い位置にある。

車両の連結の際に連結器を繋いだ後、ブレーキホースを接続し、そして前後の車両のブレーキコックを開放するのが一連の連結作業の流れである。

最近の日本の車両では、非常ブレーキのブレーキホースは連結器に内臓されている模様で、作業が簡略化されているようだが、今でも先述のブレーキホースの接続作業を見ることができる場面は少なくない。

連結器の接続とブレーキホースの接続は一連の一括りの作業と言え、連結作業の際にブレーキホースだけ接続し忘れるというのは苦しい説明だと感じる。

あるいは、ブレーキホースの接続はしたものの、連結した車両の片方もしくは双方のブレーキコックの開放を失念したのだろうか。そちらの方が説得力があるように思う。

【何事もなかった1時間】

しかし、この「通常編成の客車と特別車両との間のブレーキの貫通ができていなかったのではないか」という説は非常に重要な点についての説明が欠落している。

311号列車は事故があった日、午後0時38分に蘇州駅を出発して午後1時40分に真如駅に到達している。311号列車は蘇州駅から真如駅まで1時間以上無事に走ってきているのだ。

しかも、第3章で述べたように311号列車は特急ではなく快速便である。おそらく途中に幾度か停車駅があったことだろう。

このブレーキ貫通不全説に基づけば、蘇州駅から真如駅までの間、311号列車の全17両のうち、最後尾の3両にブレーキの作用がなかったということだ。

1両あたり54トンにも上る車両が3両もノーブレーキだったならば、何十秒も停まれないということはないのかもしれないが、運転士の計算通りに停止することはおよそ不可能だ。仮に最後尾の1両だけでもノーブレーキならば、何度も停車するうちに運転席は違和感に気付くはずだ。

加えてこの説では、匡巷駅の待避線で311号列車が停止不可能だったことへの説得力は帯びているが、一方で実際の事故において大破したのが3両の特別車のうち真ん中の2号車だったことへの説明はできない。

よって、私は3両の特別車両にブレーキの接続がなかったというこの説には無理があるように感じる。

参考資料

・上海列車事故 29年後の真実(毎日新聞web版連載・西岡省二氏)

・「習近平中国」と向き合うための教訓……上海列車事故35年(下)(西岡省二氏)

・シルクのブラウス(著:中田喜美子)

・その他、はいらーある様のHP「不思議な転轍機」掲載の中国の鉄道の車両画像および車両データを引用しています。