日本の色と配色の歴史(戦国時代~江戸時代~明治・大正)

今回のコラムでは

戦国時代~江戸時代~明治・大正の時代感についてお話ししていきます

……………………………………………………………

【戦国時代の色】

貴族が主役の時代から武士が主役の時代へ

貴族文化を踏襲していた武士たちも

時代を経るごとにオリジナルの武士文化に昇華させていきました

基本的には動きやすさが増し

着用する小物が減った分を補うように

色柄が大きく派手になっている印象です

現代とは違い昔は経済力がなければ派手にはできません

派手さは純粋に正義でした

それが故なのか

「詫び寂び」という真逆の価値観もこの時期に完成します

(もともと日本には「禅」という価値観もありましたが)

(断捨離やファスティング、清貧、豊かゆえに存在する価値観ですものね)

南蛮貿易によるヨーロッパの文化にも触れられた時代です

その後キリスト教の布教を警戒する流れにより鎖国

また日本独自の文化に戻っていきます

……………………………………………………………

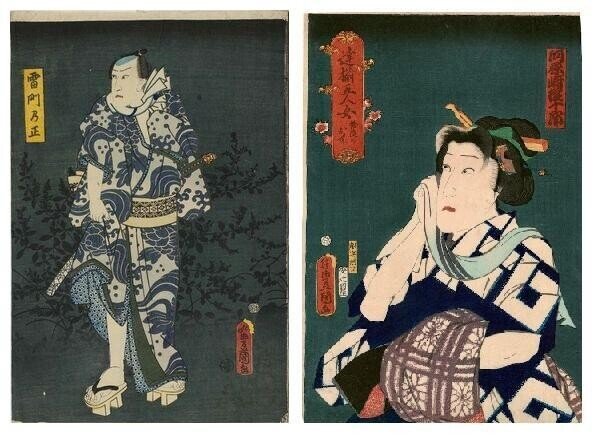

【江戸時代の色】

貴族→武士→町民が主役の時代へ

平和な世が長く続くと多くの庶民も生活を楽しめるようになりました

ですが、たびたび発令された幕府の政治的政策

奢侈禁止令(贅沢禁止)により

制限の中で楽しむよりなかったのですね

その中で流行ったのが「四十八茶百鼠」

商売上手な町民文化

地味な色でも購買意欲を誘うお洒落な販促ネームをつけることで

色名がどんどん増えていったようです

現代と変わらぬ消費者心理に親近感がわきますね

江戸っ子は真の地味好きではなく

「派手好きなのに地味にせざるを得ない」状況でした

色の地味さだけを見ると「詫び寂び?」と勘違いしてしまいますが

ファッションとして見れば

柄や裏地、下着を派手にすることで

そういった印象はありません

配色やデザインと併せて時代の美意識は現れます

当時は着付け方も現代とは違うので

下着は単に「重ね着の下に着ているのもの」という感覚で

基本的に見えるものでした

……………………………………………………………

染織技術としては友禅染(糊防染)が発明され

自由自在な柄表現も可能となりました

モチーフもデフォルメの効いた日本的なものから

スーパーリアリズムなものまで

リアリズム×デフォルメを同じ空間で組合せることは

非常に江戸時代らしい表現だと思います

……………………………………………………………

また庶民の話に戻りますが

先ほどご紹介した「四十八茶百鼠」ではありますが

実際に庶民の多くが着ていたのは「藍色」ではないかと思います

(だからこそ価値のある「四十八茶百鼠」という事でしょうか)

藍染屋=紺屋

紺屋の白袴なんてことわざもありますね

アメリカから来日したラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は

日本を「青(藍)の国であった」と表現しています

実際には来日したのは明治ではありますが

まだまだ江戸時代の気風が色濃い時期の話しです

……………………………………………………………

【明治の色】

文明開化、洋装化

ですが洋服は洋服、着物は着物

両者は別の物でした

着物の歴史としては江戸時代を継承しています

そして大正時代へとグラデーションに変化していきます

……………………………………………………………

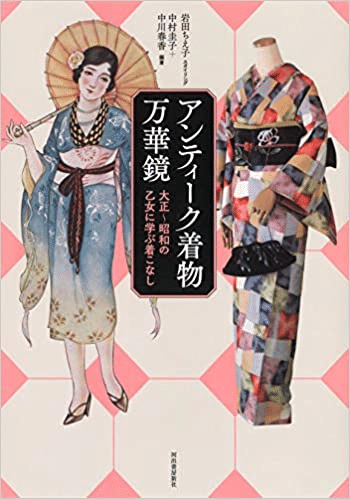

【大正の色】

伝統色の範疇ではないのですが

アンティーク着物として実際にギリギリ着ることができる時代

現代にはないレトロな雰囲気

ここから着物に興味を持つ方も多いのではないでしょうか

<銘仙>

化学染料が発明され

草木染めよりも大量に安価に染織できるようになりました

ただしはじめから「全12色セット」のように

すべての色がそろって発明されたわけではありません

発明されるごとに年々染められる色が増えていきました

また染料の個性として全体的に色味が紫に寄っていました

銘仙特有のパープリッシュな色遣いは

当時の好みのためではなく

こういった事情のためです

女性の洋服もドレスからワンピースに近い形になる時期で

着物と洋服が生活の中に混在し

お互いに新日本風に歩み寄ってきます

柄としてはドレスには柄がないので

柄が大好きな日本人は「洋風」と感じられるモチーフそのものを

着物にドーンと描くのも

明治・大正の時代感を感じさる面白い表現だと思います

……………………………………………………………

エピローグ

色の歴史を書いていくにあたり

そうなると配色も無視できない

そうなると柄も無視できない

そうなると時代背景も無視できない

そうなると着こなしも無視できない

どんどん話が脱線しそうになってしまうのを

なんとか色を視点にまとめてみました

説明が足りない部分も大いにありますが

流れとしてこのコラムは楽しんで頂けるとうれしいです

……………………………………………………………

【参考文献】

日本の伝統色色名辞典/財団法人日本ファッション協会・流行色情報センター/日本色研事業

時代別日本の配色辞典/城一夫/パイインターナショナル

生活デザインの社会学/城一夫/株式会社明現社

色の知識collar museum in the world/城一夫/株式会社サンエムカラー

新版日本の伝統色その色名と色調/長崎盛輝/青幻社

(敬称略・順不同)

筆者プロフィール

水玉堂大塚テキスタイルデザイン専門学校工芸染織科卒業染織試験室勤務を経て現在は着物と色彩の知識を活かし和洋問わずファッションコンサルティングと着付け教室を運営しています

連載について

この連載は芯綴渡企画の着物勉強会で運営しています。

勉強会に興味がある方は芯綴渡企画までお問い合わせ下さい。shinteitokikaku@gmail.com