落語との出会いと立川談志(たてかわだんし)について

あらためて落語とは・・・現在の落語は?

落語とは、日本の伝統的な話芸であり、数百年にわたる歴史を持つ。落語と講談は両方とも数百年の歴史がある日本の伝統的な話芸。落語は噺家が一人で複数のキャラクターを演じ、両方とも古典と新作(創作)がある。

笑点の大喜利が落語だと思っている方も多いかもしれないが、大喜利は寄席の出演者複数がお題に沿った芸を競い合う余興のことである。

落語には面白い噺(滑稽噺)、泣ける噺(人情噺)、怖い噺(怪談噺)があり、最後に全て「落ち」があるため、「落とし噺」が「落語」に変わったとも言われている。ちなみに落語家は真打になると「師匠」と呼ばれる。

講談との違いをよく聞かれるが、講談とは講釈とも言い、こちらも1人で複数のキャラクターを演じながら、歴史における美談や戦記物、武勇伝などの話を、釈台と呼ばれる台を張扇と扇子で叩いて話にメリハリをつけて語る。独特のな語り口とリズムが特徴である。最近では神田伯山が人気だ。ちなみに講談は「講談師」と呼ばれるせいか真打になると「先生」と呼ばれる。そして現在は女性講談師が非常に多く東京だと7割が女性のようだ。(注 1)

現在、なぜか落語家の人数が非常に増加しており、若者から落語家が注目されているようだ。落語家の人数が過去最高を記録したとの報道があった。寄席の軒数は減少しているようだが、落語会の回数は非常に増えており、月に1000件ほどの落語会が都内だけでも開催されているという報道もあった。

落語家の人数、過去最多で1000人に (注 2)

首都圏だけでも毎月1000件ほどの落語会が開催 (注 3)

私の落語との出会い

私の場合20年ほど前から「落語」をレコードやCDで聴くようになった。以前から興味があったが、最初は何から聞いて良いかわからなかったので、落語ファンの記事などを読んでなんとなく「古今亭志ん生」を聞いてみた。一番最初に聞いたのが名作「火焔太鼓」でこれが結果的に良かった。これでハマった。そして「猫の皿」。これと同じ様な体験をアメリカでした。咄嗟にこの噺が浮かび落語で「アハ体験」したのだ(笑)

そして「黄金餅」。古典落語の中でもかなりシュールな噺だが、主人公の金兵衛が上野から日本橋、麻布十番を駆け抜けて桐ヶ谷に向かう。そして新橋で朝まで呑む、という当時の情景も目に浮かぶ。金兵衛はかなりの犯罪を重ねているのだが(笑) 五反田に行く度にこの噺を思い出す。

(注 4)

立川談志とは落語の哲学的アプローチと批判精神・反骨精神を貫いた稀代の天才

志ん生の息子の古今亭志ん朝は「錦松梅のCMの人」として知っていたのでこちらも聞いてみた。「明烏」は最高だった。目の前に江戸の街の情景が広がるようだ。その後、手当たり次第に落語を聞いて立川談志に行き着いた。

立川談志の枕話の過激さにも引き込まれた。しかし人情噺「鼠穴」や「芝浜」を聞き、落語で初めて心が揺さぶられるような感覚を覚えた。生の高座はチケットが即売り切れでついに見ることはできなかったので、DVDで師匠の世界を楽しんでいた。さらに「この人の書く本はどんな本なのだろう?」と思い最初に「現代落語論」を読んだ。それがとにかく面白い。それから書籍は出る度に購入していた。

2011年、師匠が亡くなったときには非常に大きなショックを受けた。「もうこんな批判精神と反骨精神に溢れた芸能人はニ度と現れないだろう」と悲しくなった。

色々調べているうちに談志師匠の凄さがわかってきた。談志師匠が立ち上げた落語立川流にはAコース、Bコース、Cコースとコースがあり、Aはプロの落語家、Bは有名人枠、Cはファンの方という括りになっていてそれぞれ会費を徴収していた。そしてBコースの著名人は錚々たるメンバーが在籍していた。

立川毒まむ志(毒蝮三太夫、俳優)

立川錦之助(ビートたけし、タレント)→立川談春の弟子となり立川梅春を襲名?

立川藤志楼(高田文夫、放送作家。真打)

立川談遊(山本晋也、映画監督)

立川藪医志(松岡悟、元警視庁警察学校理事官)

立川談七(生原正久、金丸信衆議院議員の元秘書)

ダンカン(タレント)

立川於春の方(内田春菊、漫画家)

ミッキー亭カーチス(ミッキー・カーチス、ロカビリー歌手・俳優。真打)

立川流野末陳平(野末陳平、タレント・元参議院議員)

(注 5)

錚々たるメンバーが弟子なのである。こんなに著名人に尊敬された落語家をが他にいるだろうか。特に大阪を代表するような芸人だった「漫画トリオ」の元大阪府知事の故横山ノックと故上岡龍太郎が弟子だったと聞いてさらに驚いた。

立川談志の師匠である五代目柳家小さんは落語界初の人間国宝であり、昭和の大名人である。そんな談志は当時の落語協会の意見に賛成できず協会を脱退。小さんからも破門になり、立川流を創立。以降、協会の運営する寄席に立川流はほぼ出演できなくなった。

談志は落語に対して常に危機感を持たれていた。この危機感により落語界が救われた部分も大いにあるのではないかと思う。二つ目時代からメディアにも多く登場し、テレビでも活躍していた。人気番組の「笑点」は元々談志が企画、司会も務めていた。大喜利の座布団も考案した。そこからスター落語家がたくさん生まれ現代に繋がっているのは言うまでもない。最近、立川談志の弟子の志の輔の弟子である立川晴の輔が立川流として初めて笑点に復帰しニュースには落語ファンは驚いたのではないだろうか。

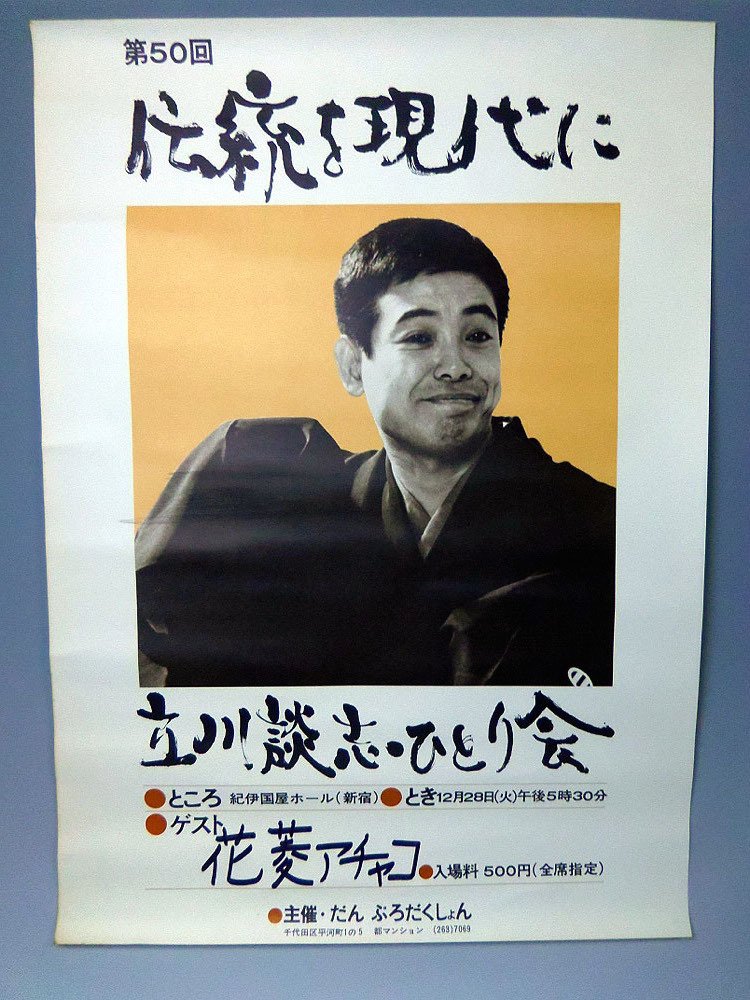

伝統を現代に

師匠の名言はたくさんあるがその中の「伝統を現代に」という言葉が個人的に大好きであり、音楽にも非常に通ずる部分がある。

談志は一度聞いた落語や講談、話芸を忘れなかったそうだ。凄まじい記憶力である。そして何より落語の歴史を研究されており書斎には落語の歴史の本が所狭しと並んでいた。

談志の落語を聞いていると落語に関係の深い、講談や歌舞伎、民謡、川柳、都都逸、小唄、長唄、浪曲、などの伝統芸能にも興味が湧いてくる。そして何より史実や時代背景、当時の大衆文化が知りたくなる。それらを落語と併せて聞いたり学ぶことによって落語の理解が増してより楽しめるようになった。特に講談は落語になっている噺も多く、私もかなりCDを購入した。最近大人気の講談師の神田伯山も談志師匠に憧れていたそうだ。談志の言葉から歴史と伝統芸能にも視野を広げるきっかけを作ってくれた。

談志は生前、100冊ほどの本を執筆した。落語家でこれほど本を執筆された方はいないだろう。そして何より古典落語の研究を深くされていた。

「現代と古典との乖離を絶えず意識しつつ、長年にわたって理論と感覚の両面から落語に挑み続けた。古典落語を現代的価値観・感性で表現し直そうとする野心的努力が高く評価された」(注 6)

落語とジャズ

談志のスイング・ジャズ好きは有名だが、談志が書いたボーカルジャズに関する記事を見つけた。「本格的なモダン・ジャズ・シンガーはいやだね。メロディを大幅に崩して、原曲の良さを台無しにしてしまう。アドリブの自由をはき違えているのだろう。両替屋じゃあるまいし、崩すばかりが能じゃない。」粋である。(注 7)

そんな師匠だが、実際に落語ファンの間では「談志派」もいれば、「志ん朝派」もいた。

例えると志ん朝が正統派なら談志はアバンギャルド。枕の凄まじいインプロビゼーション。噺の中のイリュージョンは時にアバンギャルド。しかし全くぶれない。ジャズに例えるとコルトレーンかはたまたサン・ラか….それとも常に革新的なだったマイルス・デイビスか。

放送作家として活躍され「よく談志に間違えられた」(注 8)との記述もある斉木克己氏はスイングジャーナル誌においてこんな事を書かれている。

「マイルス・デイビスは米国メトロノーム誌の人気投票も同様で、5位以内に入ったことがないとくるから、アチラのファンは困ったものだ。目はフシ穴で、耳は右から左へトンネルになっているらしい。しかも、ステージにおけるマイルスの態度が小生意気で可愛いげがなかったことも、原因の1つにあげられる。日本でいえば、落語の立川談志みたいなもんだ。自信がある者は、好かれようなんて態度をとらない。マイルスがまさにそれで、常に作品で負の姿勢を貫いていた。しかし、不当な評価にもめげず。マイルスのグループは健闘し。作品の内容も年を追うことに充実の度を増した。」(注 9)

マイルス・デイヴィスと立川談志。死後もその作品が輝き続け、現在も新たなファンも生み出し続けている。2人の芸術は時代を超えて輝き続けている。

でもそんな誰かに例えることさえ憚られる、「唯一無二」の孤高の存在なのだ。

でも、そんな尊敬する談志師匠のご遺品を後年託される事になるとは、夢にも思わなかったのである。

参考サイト

1 稀代の講談師・神田伯山が語る!オトナ女性の魅力 | ハルメクカルチャー

2 次世代の真打ちは土曜の夜に腕を磨く|東京感動線

3 古くて新しい落語の世界|東京都立図書館

4 港区ホームページ/南麻布と落語(黄金餅)

5 落語立川流 - Wikipedia

6 立川談志 - Wikipedia

参考文献

7 スイングジャーナル 1982-05 私の好きなジャズシンガー

8 スイングジャーナル ジャズ評論家のレコード室拝見 1979-05

9 スイングジャーナル なんでもオハナシング㉒ 1985-12