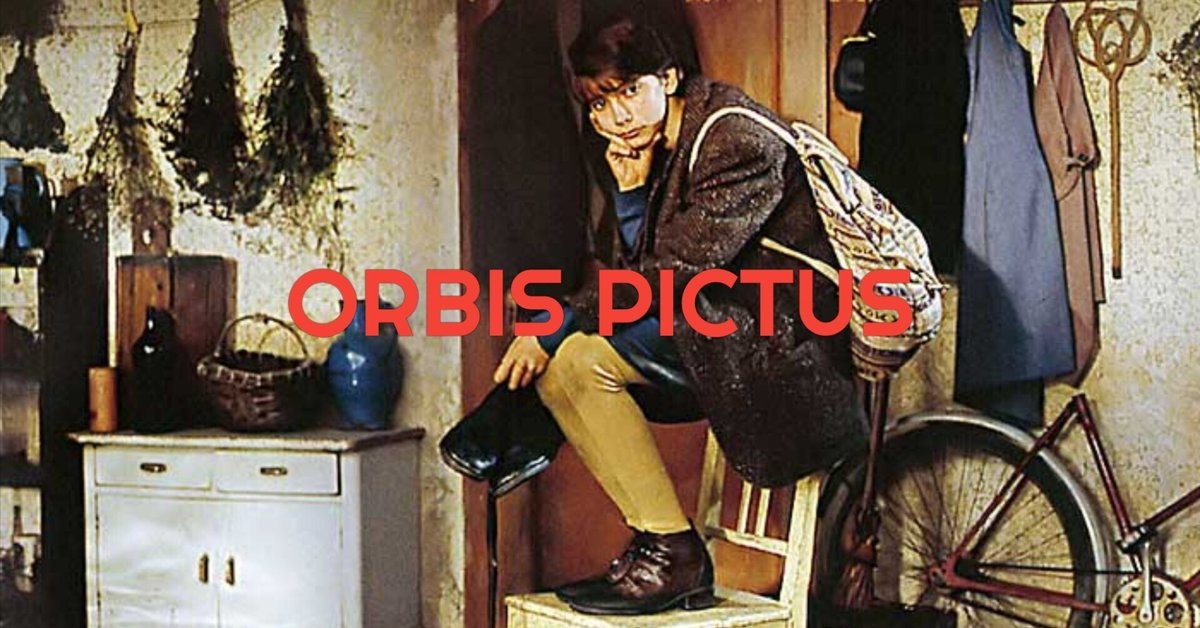

【スロヴァキア版アリス?】映画『不思議の世界絵図』感想

先日『EUフィルムデーズ2022』のオンライン配信で『神に仕える者たち』というスロヴァキア製作の映画を観た。その時に「スロヴァキア映画ってどんな作品を観た事あったっけ?」と思い出した時に浮かんだのがこの作品。

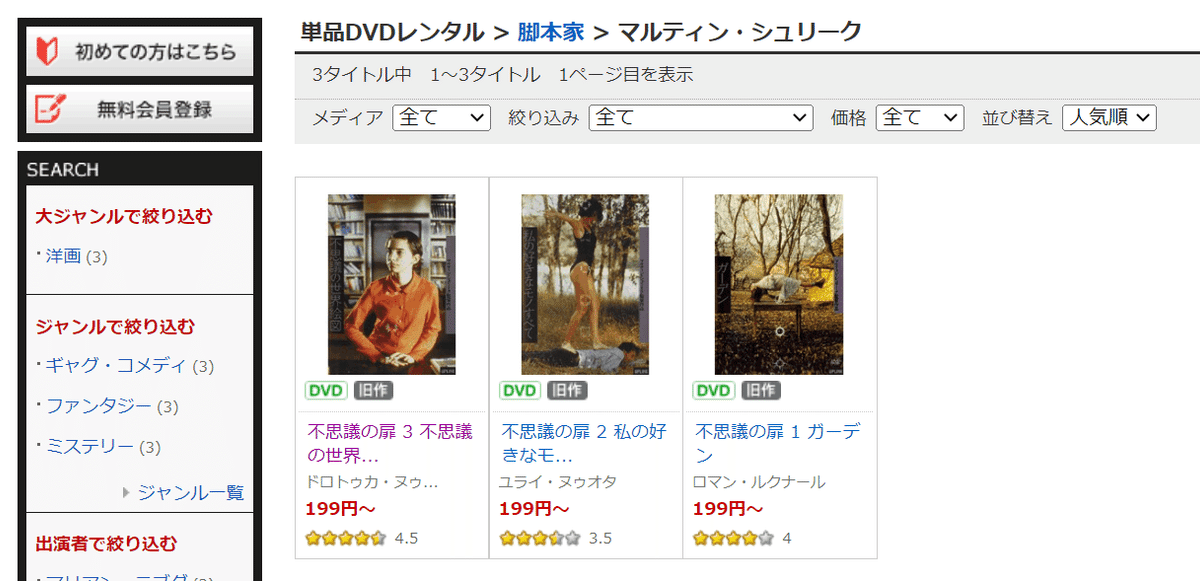

『不思議の世界絵図』は今から25年前の1997年に製作された映画になる。監督はスロヴァキアのマルティン・シュリーク。スロヴァキアを代表する巨匠とのことだが、後述する理由で筆者が観ているのは本作のみ。

『不思議の世界絵図』を初めて観たのはもう何年も前のことになる。当時親しくしていた映画友達が「面白いからぜひ観て欲しい」と半ば強制的に貸してくれたのがこの作品だった。

観た当時、そこまでハマったと訳ではなかったが、その独特な世界観が気に入ったことを記憶している。今回だけじゃなく、何度かもう一度観たいと思うこともあったが、マルティン・シュリーク監督の作品はレンタルや配信で見かけないため気軽に観るのが難しい。

観れないと分かると何とか観たくなるのが人間の性。Amazonで出品されているプレ値の中古品を購入するかどうかまで考えたが、なんとDMMでレンタル可能ということを知り、何年かぶりに観返したのだった。

物語の舞台はスロバキアの郊外。映画は16歳の少女テレスカが職業訓練校から追い出される場面から始まる。学校長から母親宛ての手紙を渡されるテレスカだったが、母とは長い間音信不通で住んでいる場所も定かではない。学校を出る際にひそかに手に入れた絵図をたよりに母が住んでいると思われる町へ旅に出る…というあらすじ。

今回改めて観返したが、やはり不思議な味わいのある作品だ。正直、夢中になるような面白さは感じない。ただ、本作には目が離せなくなるような魅力がある。

原題の「世界図絵(Orbis Pictus)」とはチェコで1658年に出版された子供向けの教科書の名前でもある。ラテン語の教科書とともに百科事典の役割もあり、子供向けの最初の絵本としても知られているらしい。また、本作は『不思議の国のアリス』もモチーフにしている。そうした製作背景もあって作品自体がおとぎ話のような雰囲気を纏っている。

マルティン・シュリークは独特の映像世界が特徴的な監督として知られているらしく本作も映像が魅力的。ただし、それは幻想的でファンタジックというよりは、どこか可愛らしさとシュールさを感じさせる。東欧繋がりで言うと、筆者はチェコ出身のシュヴァンクマイエルン監督の作品に通じるものを感じた。

テレスカは旅の途中でさまざまな人達と出会う。使われなくなった駅に住む親子、土の中に埋まっている老婆など少し変わった人達だ。彼らとのやり取りもどこか可笑しくてほのぼのとしている。テレスカを演じるドロトゥカ・ヌゥオトバーの中性的な魅力が良い(彼女がダンスを披露する場面は子供っぽくて特に印象的)。

劇中に登場する人達の姿からは当時のスロヴァキアの市井の人々の生活が垣間見える。だが、遠い国の話ではない。国に愛想をつかし別の国へ行こうとしている夫婦なんかは日本でも共感する人がいるんじゃないだろうか。

本作にはテレスカの成長物語でもある。だが、その成長は前向きな輝かしいものとはいえない。さまざまな人々にあって知っていくのはこの世の無常さ。実の母親にも見放されたテレスカはどこへ向かうのか。ラストの丘から見下ろした姿からはどこか諦観にも似たような雰囲気すら感じられる。

ということで、何年かぶりに観返したが、また暫くしたら観返したくなりそう。この際だからBlu-ray版で再販して欲しいなぁ。

いいなと思ったら応援しよう!