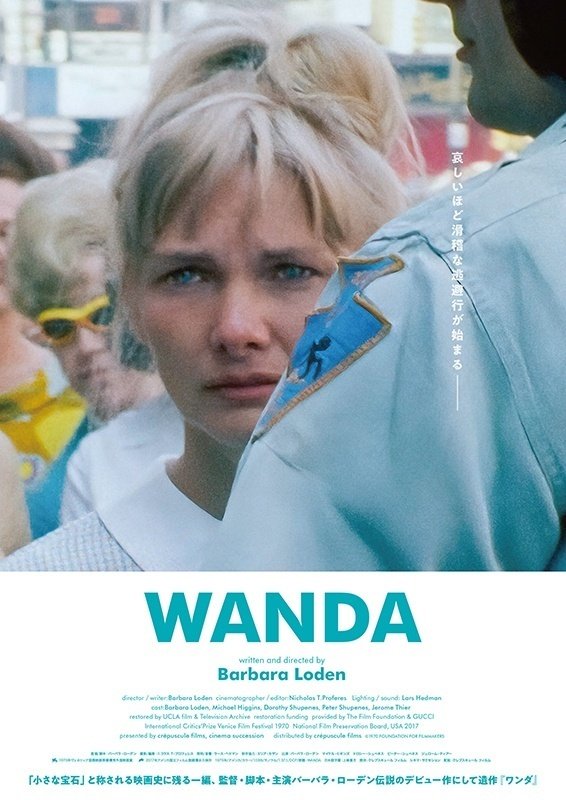

『WANDA ワンダ』を観て、その人生に思いを馳せる【映画感想】

7月9日から公開している映画『WANDA ワンダ』。女優として活躍していたバーバラ・ローデンによって1970年に撮られた作品で、家族も仕事も失った女性と強盗の男の逃避行が描かれる。

本作は今でこそ「フェミニズム映画」を代表する1本として評価されているが、当時は映画業界からその存在を黙殺されてきた映画だ。筆者が好きなケリー・ライカート監督の『リバー・オブ・グラス』が、この作品から多大な影響を受けているという事で観るのを楽しみにしていた。

鑑賞した感想としては、まさに「埋もれていた傑作」という印象。いまから50年以上前に既にこうした題材で映画が撮られていたという先進性にも驚いたし、製作背景などを知ってより感慨深い気持ちを抱いた。この記事では映画の感想とそうした製作背景などを交えて述べていきたい。

あらすじ:舞台はペンシルベニア州の寂れた炭鉱、夫と離婚したワンダは子供も仕事も失い無気力な日々を過ごしていた。ある日、閉店間際のバーに入ったワンダは、強盗中の男と成り行きで旅をすることになる。

【感想】

映画を観ながら「何故ワンダはあんなに投げやりともいえる態度なのか?」という疑問が湧いていた。夫との裁判からしてワンダは自分の人生を放棄しているように見える。子供の親権もいらず仕事に対する執着もない。自分の人生の舵取りを他人にゆだねている。

こうした行動はワンダの性格ゆえなのだろうか?だが、鑑賞後にワンダの行動を振り返っていくとその原因が見えてきた。そもそも劇中のワンダは自分に自信がないように見える。今風に言うと自己肯定感が低い。

思えば夫は、ワンダが全く家事と子育てをしないと裁判所で訴えている。勤めていた仕事場でも、仕事のスピードが遅いと言われている。ワンダの自信の無さは、こうした周囲の評価も影響してそうだ。では、ワンダは昔からこういう風だったのか?

それは多分違う。そう思えるのが劇中のある場面。ワンダは自分の財布の中に、家族の写真を入れているが、写真の中のワンダは満面の笑みで映っている。劇中では一切見せない表情だ。なぜ今のワンダからは笑顔が失われたのか?

ここからは筆者の推測になるが、それはワンダのこれまでの生き方が影響していると思う。劇中のワンダの行動を見ていくと、そのほとんどが男の言うままになっていることが分かる。男に人生の選択権を預け、頼っていたからこそ気楽に生きてこれた部分もあるのだろう。

そうやって生きてきたワンダが、結婚を機に「仕事と育児」という現実に直面せざるを得なくなり、結果、己の限界を迎えてしまった。こう考えると劇中のワンダの自己肯定感の低さも納得がいく。

本作はワンダと強盗犯との逃避行がメインストーリーとなっているが、そこにロマンスも希望もない。男の所有物として乱暴に扱われる女性の姿があるだけだ。強盗犯だけじゃない、別れた夫に行きずりの男達、ワンダの人生は男達によって消費されてきたのだ。

本作は、映画の内容だけでなく製作された経緯にも注目して欲しい。パンフレットによると、そもそも本作は実際に起きた事件が製作のキッカケとなっている。犯人の生い立ちに共感を得たローラ・バーデンがより内面を理解したいと思い撮ったという。

「生きていく理由なんてもう残ってもいないのに、それでも生きていたかったんです」これは警察に捕まった犯人が裁判官に述べた言葉だ。この言葉こそ、まさに映画のラストのワンダが言いそうな台詞ではないだろうか。

公開当時、本作はヴェネチア映画祭最優秀外国映画賞を受賞したが、アメリカの映画業界からは黙殺された。1970年のアメリカというと、ウーマンリブ(女性解放運動)真っ只中、日本でも初めてのウーマンリブの大会が開催された年だ。『WANDA ワンダ』は「抑圧された女性」を題材にした映画だが、ウーマンリブ運動に受け入れられることはなかった。

無気力でとことん受け身なワンダの姿は支持は得られなかったのだろう(監督のバーバラ・ローデン自身、本作は「女性の解放」を描いたものではないと語っている)。本作が劇場公開されたのはニューヨークの映画館で1週間のみだったという

しかし、この映画の素晴らしさは一部の映画人の間で密かに伝えられることとなる。マーティン・スコセッシ、ダルデンヌ兄弟、ジョン・ウォーターズにケリー・ライカート、ソフィア・コッポラと数多くの映画人たちが本作を傑作と評している。

2003年には女優のイザベル・ユペールが本作の配給権を買い取ってフランスで上映している。そういう意味で本作は映画を愛する人達によって紡がれてきた映画と言えるだろう。バーバラ・ローデンは1980年に48歳という若さで人生の幕を閉じている。死因は乳がんだった。バーバラが本作で伝えたかった「抑圧された女性が生きる意味」。その思いは長い年月を越えて、今私達のもとに届いている。

※『WANDA ワンダ』に影響を受けたケリー・ライカート監督の作品。ロマンスのない逃避行という意味で本作と共通している。

いいなと思ったら応援しよう!