京菓子の「寸止めの美学」、末富ブルー

ビジネスに使えるデザインの話

ビジネスにデザインの知識はけっこう使えます。苦手な人も多いから1つ知るだけでもその分アドバンテージになることもあります。毎日午前7時に更新しています。

京菓子の末富

前回、エルメスの箱の話をしました。1942年から始まった、エルメスのオレンジの箱。偶然がブランドカラーを産み、生まれたあとは、大切に育み、ブランドのシグニチャーにしてったこのプロセスを老舗の京菓子にも見出すことができます。

1893年創業、京都市・松原室町に本店を置く、老舗和菓子店「京菓子司 末富」。創業した都市は、元号でいえば、明治26年。どんな年だったかと言うと、この翌年に日清戦争が始まりました。この年の1月にはハワイ王国が滅亡し、アメリカ合衆国になりました。そんな年に創業し、現代まで続き、百年を超える老舗の末富。しかしジャン=ポール・エヴァンや日本酒の十四代とのコラボなど、伝統を守りながらも革新的な挑戦も続けている京菓子店です。

画像引用:Precious.jp 「目と耳と舌で楽しむ「京菓子の遊び心」がたっぷり!」

画像引用:Precious.jp 「目と耳と舌で楽しむ「京菓子の遊び心」がたっぷり!」

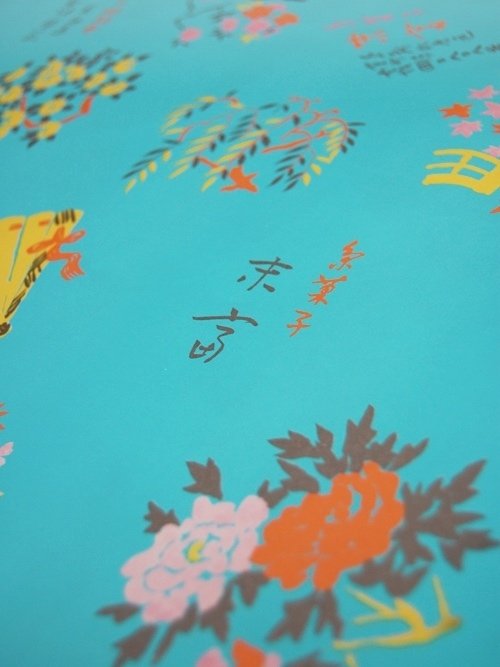

末富の包装紙が美しい

末富のお菓子はもちろん、とても人気です。人気商品には、京ふうせん(とてもきれい)や両判(やみつきになる)などがあります。しかし包装紙の美しさもまた有名です。目にするとハッと少し驚き、それから吸い込まれるように魅了される淡くも深いブルー。そして華やかで軽いその他の色がいくつも模様を描いています。

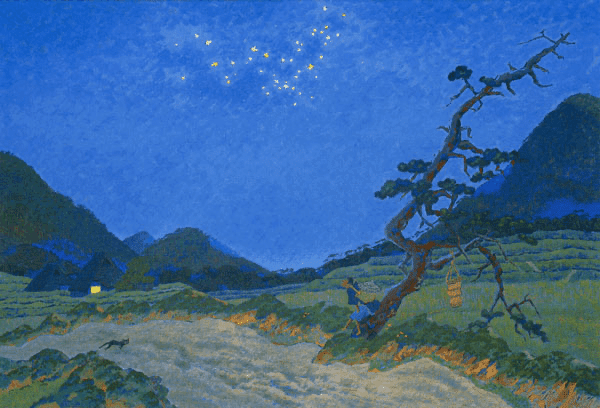

この意匠を描いたのは、日本画の池田遥邨(いけだ ようそん)氏(1895-1988)。

画像引用:とーるブロ

末富の二代目店主、山口竹次郎氏が、包装紙を新しくしたいと池田遙邨氏に依頼しました。ときは1955年(昭和30年)、池田遙邨氏は60歳。二代目と画家で意見を交わしながら完成したのがこの包装紙でした。ここにみるのは、「寸止めの美学」。派手すぎず、それでいて斬新であること。図柄などの要素は多いのに、スッキリ見えて、品があること。そして色。

この末富ブルーを出すためには印刷を2回する必要があります。まずは発色をよくするために白を地に印刷します。それからブルーとともに他の図柄を印刷します。これが、末富の包装紙が色鮮やかである理由のひとつ。使われるインクもまた末富に合わせて調合しています。

さらに、この末富ブルーは、こまったことに色あせやすい。そのため、大量に刷って、印刷費を安くすることもできず、店頭に長くおいておくこともできないのだそうです(※1)。

紐がピンクという合わせの妙

画像引用:京都 櫻紀行

そして、この包装紙を飾る紐の色もまた絶妙です。ピンクの紐と末富ブルー。この掛け合わせは、中世の西洋貴族、王族に衣装にみるものです。

source: ResearhGate

また、『日本人がモノクロを好み、派手な色使いが苦手な理由は歴史にあった 「四十八茶百鼠」』という記事でも少し紹介しましたが、日本人は、平安時代の頃、絹の衣の色合わせを楽しんでいました。これを「かさねの色目」と呼び、色を季節とあわせたりしていました。末富の京都限定「京ふうせん」の色は、この「かさねの色目」の基本の色目の五色を使っています。

画像引用:ippin 「平安時代の「かさねの色目」を染めた末富の「京ふうせん」」

まとめ

京都の老舗が、このような鮮やかな色使いを内外に施していることには、着物などに観る、あるていど地味な色使いこそ日本らしいという思い込みが吹き飛ばされます。日本人にもこのような色に対してのセンシティブな感覚があるという好例を、なんと食べることもできるなんて、なかなか素敵だと思います。

概要

購入はオンラインでもできます。

関連書籍

平松洋子(著)『おもたせ暦』(2006)※1

平松洋子さんが、末富の三代目店主、山口富蔵さんに話を伺ったこととともに「おもたせ」にしたい「両判」を紹介しています。

関連記事

参照

いいなと思ったら応援しよう!