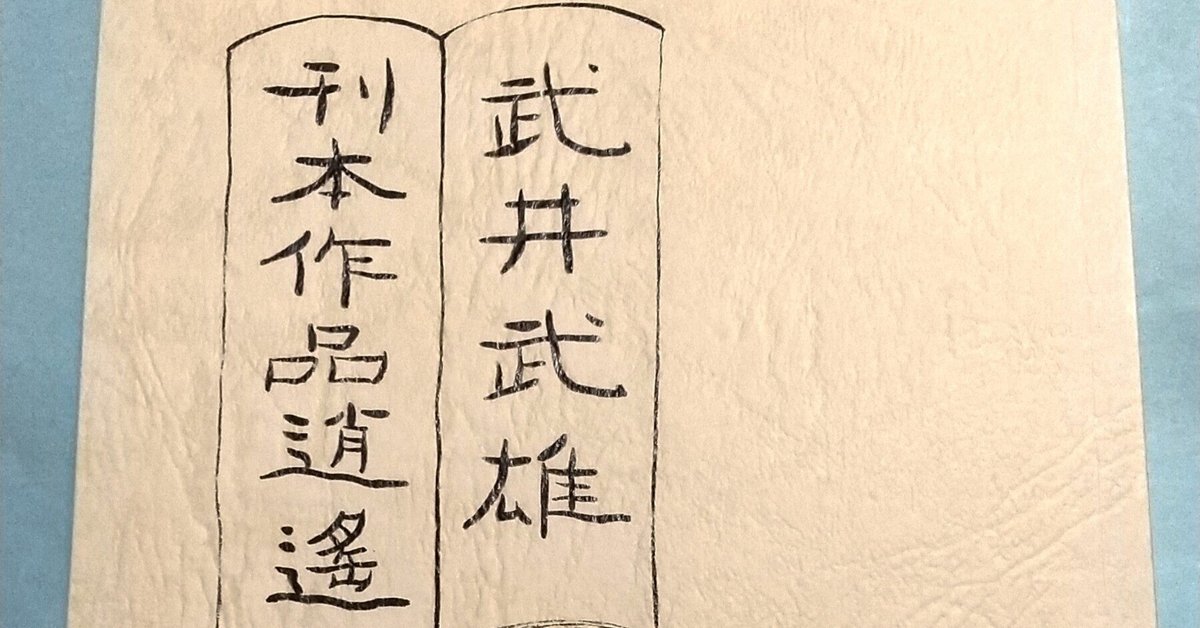

小野塚力氏『武井武雄刊本作品逍遥』(武江 我刊我書房、2024.7.7)に対する一読者の所感。

8月に入って日常が落ち着いたので、同人出版活動の先輩にあたる小野塚力さん(1973-)の私家版評論集『武井武雄刊本作品逍遥』(2024.7)を読んで考えたことを書き留めておきたい。この本は美術家・童話作家の武井武雄(1894-1983)が作成・流通させていた「刊本作品」139冊に焦点を当て、それらの実物に当たって観察することを通じて考察を試みたものである。

もちろん、読み物としては非常に楽しく読める。しかしこれを研究のための資料や考察として見做すとなると、いくつか疑問点が出てくるのも否定できないようだ。今回はそれらの疑問点、あるいは今後研究を進めるとすればここを明らかにしなければならないのではないか、という点を書き留めておければと考える(ただし、わたしは武井武雄についてはほとんど何も知らないため的外れなことを書いている可能性は高いかもしれない)。

差し当っての疑問点は、「刊本作品」(豆本)そのものについてである。なぜ、本の形態を取らなければならなかったのかという点が未解決なままのようだ。「刊本作品は、「本の宝石」とも呼ばれることがあるように、本の形をした「美術品」」(7頁)なのは確かだろうが、ではなぜそうした「本のかたちをした「なにか」」(8頁、84頁)として制作されなければならなかったのかは明らかになっていない。

この形態が必然的に選択されたとすれば、その選択を条件づけたのが刊本とされた物語や絵画、すなわち内容や、武井の内的な志向であったのか、それとも外的な要因であったのかが不明瞭である気がする。本書では全体として内容や武井の内的なものとの関りで「刊本作品」について考察を進めている。しかし、それはやや早計かもしれない。

例えば、昭和15年12月に成立した内閣情報局は言論の統制や指導を積極的に行っていく。特に昭和18年以降になるようだが、所謂戦時下の出版統制が始まる。武井の「刊本作品」(1960年以前のものは「豆本」と自己言及されていた)という形態は、こうした出版物に対する検閲や統制をあえて「本」という形態を取りながら掻い潜るという意味合いがあったのかもしれない。一種の権力構造に対しての抗議運動として「刊本作品」(豆本)が機能していたという可能性がある。

1942年に内閣情報局によって日本文学報国会が成立すると、文学作家や文筆家はこの組織に所属することを求められたため、多くの作家が国策に準じた創作活動・批評活動しか行うことができなくなった。しかし、児童画家であった武井はこれに所属することなく(もちろん画家も国策的な作品を出版物には求められたが)、個人製作の「豆本」によって個人の自由な制作・創作を固持しようとした可能性はあるように思う。この辺りは、武井の報国会所属について如何様であったかを調査する必要があるはずである。

もちろん、武井の「豆本」が制作され始めた昭和10年(1935年)には、日本ペンクラブが発足し、第1回芥川賞・直木賞が創立されている。文学(本)というものに可能性が見出されていた時期ではあろう。また、1926~29年ごろには円本ブームもあり、流通ということを考えても本という形態は大衆的なメディアに成長していた(また翌1936年といえば大衆的児童雑誌『赤い鳥』が終刊した年でもある。no.2以降の刊本作品は『赤い鳥』の読者に対して個人的にアプローチしようとしたものという可能性もあるだろう)。そう考えると、「豆本」が創出された当初から出版統制に対する抵抗として構想されていた可能性は低いかもしれない(とはいえ二・二六事件は起きているし、「国策の基準」が閣議決定されて「東亜大陸における帝国の地歩を確保するとともに、南方海洋に進出発展」することが定められてもいる。これに伴う自主規制的な行いが、出版社や書店になかったとは言い切れない。武井の個人出版的な美術制作が、これに対抗するものであった可能性はあるかもしれない)。

そのため、おそらく「刊本作品」は制作された時期によって、なぜ本という形態を取らなければならなかったのかという理由が異なる可能性がある。戦時中と戦後ではもちろんのこと、昭和10年時点と昭和10年代後半でも異なるだろう。1冊ずつ作りが異なるということも本書には書かれていたが、大きさや版組に、何か傾向の変化などは見出されないのだろうか。やや、その点が疑問に残った(併せて、当時の美術流通、児童雑誌の出版動向なども調査が必要になってくるだろう)。

これは、「刊本作品」(豆本)の対象読者が誰であったのかとも関わる事項である。本書では「あくまで(刊本作品の:引用者注)対象は「成人」であ」るが、「ただ、刊本作品の対象読者は「児童」も読めるものとなって」いるため「結果として」童話となっているに過ぎない(79頁)という見解が述べられている。だが、これも現状で断言するのは怖いように思う。本当に子どもの読者を想定していなかったと断定してもよさそうなのだろうか。

たしかに児童向けの絵本などは、現代では大判のものが主流である。ただ、例えば『少女倶楽部』の付録冊子などは、児童が対象読者であっても現在の文庫本と同じやそれよりも版が小さかった例もある。これは武井の豆本と同時期のものだったはずだ。版を比較したい欲求に駆られる。小さな「本」としてデザインされたことは、子どもにむけて制作されたものであったことを示してはいないのだろうか。そもそも、読者対象が未就学児なのか児童なのかを明らかにしなければならないかもしれない(これらの指摘がどの程度妥当なのかは、現状わたしにも判断はつかないが…)。

とりあえず、ざっと一読して大きく気になる点を書き出してみた。もちろん、本書に書かれていないだけで他の方が上記のことについて報告・考察している可能性もあるだろう。こんなこと書くなら自分でやり給えと言われるかもしれないが…。誤読や読み落としがあったらすみません。

ちなみに本書『武井武雄刊本作品逍遥』はB6判で、吉屋信子『蝶』(LIKE A LILY.、2024.5.19)や徳田秋聲『月日のおとなひ 徳田秋聲随筆集』(手のひら金魚、2024.5.19)と同じ判型になっているため、書架にはこれらと並べておくと素敵な棚になることだろう。