【ハーブ天然ものがたり】げんのしょうこ

風露草とゼラニウム

江戸時代の本草学者、貝原益軒(かいばら えきけん、1630年 - 1714年)が編さんした「大和本草」にも収載されているげんのしょうこは、どくだみ、せんぶりと並ぶ日本三大薬草のひとつです。

もっとも古くから日本人に親しまれ、もっとも活用されてきた薬草といえるのですが、現代では一般人がハーブ・薬草としてげんのしょうこに親しむフェイズはめっきり少なくなってしまいました。

むかしは生息域が広く、人々の生活エリアに密着しつつ繁殖する薬草だったのでしょうが、現代では日本薬局方に収載された医薬品ポジションとなっており、げんのしょうこを売買するには認可が必要です。

食品、雑貨、日用品のカテゴリーで目にすることはほとんどない、という印象がつよいです。

摘み草を禁止されているわけではないですが、幼葉のころは有毒植物のドクゼリやキンポウゲの仲間に似ているので、花がついてから摘みとることを推奨されています。

げんのしょうこはフウロソウ科フウロソウ属(風露草)の薬草で、420種以上が確認されている巨大クラスターの一員です。

フウロソウ(風露草)科を世界共通の科名表記にすると Geraniumなのですが、その名を通称としてつかっているのはテンジクアオイ属(世界共通の学名表記 Pelargonium)のほうで、アロマテラピーで有名になったゼラニウムは、フウロソウ科ぺラルゴニウム属のハーブです。

ゼラニウムの学名 テンジクアオイ属は英語表記にすると、Pelargoniumぺラルゴニウムとなり、ギリシャ語の「こうのとり(pelargo)」に由来します。果実に突起があり、こうのとりのくちばしに似ていることからの命名だそうです。

***

旧約聖書にも登場するこうのとりは(欧米では)日本でいうところの鶴的ポジションというか、民族の集合意識にそこはかとなく流れるリスペクト、憧れの対象として、ほかの鳥類とは一線を画しているような印象があります。

・ゼラニウム(ニオイテンジクアオイ)はフウロソウ科ペラルゴニウム属

Geranium科 Pelargonium属

・げんのしょうこはフウロソウ科フウロソウ属

Geranium科 Geranium属

ゼラニウムは、ゲラニウムと表記される文献もあり、ネイティブの発音では「ジェレィニアム」と聞こえます。

花がおわると鳥のくちばしみたいに結実することから、鳥に関連する学名がつけられた風露草たち。

Pelargoniumはギリシャ語の「こうのとり(pelargo)」に由来し、Geranium はギリシャ語の 「鶴(geranos)」が由来です。

鳥に憧れる風の精霊シルフと、風露草と呼ばれるハーブたちのお話はゼラニウムにも綴っていますので、よろしければゼヒ♡

フウロソウ属(Geranium属)にはたくさんの種類がありますが、日本では「○○ふうろ」と呼称されることが多いです。

日本全土にひろく自生する風露草(フウロソウ科フウロソウ属)のなかまたちをいくつかピックアップして、ウィキペディアの写真をお借りしました。

日本では富士川付近を境に東日本では白花が多く、西日本では淡紅、日本海側で紅色の花が咲く

昨今日本の道ばたエリアに陣取っているのはアメリカフウロが多いと聞きました

低地から道ばた、高山種まで、はばひろく日本の環境に適応した風露草ですが、近縁種は世界中にありユーラシア大陸からアメリカ大陸と広く分布しています。

西洋で「風露草」的なよびかたに対応するのは「ビッグルート・ゼラニウム」だと思いますが、アロマニア友人(ドイツ系オージー1名)に聞いた話なので定かではありません。

ビッグルート・ゼラニウムの葉と根を乾燥させたポプリ製品はわりとポピュラーで、西洋の伝統療法としては根から得られる浸出油で口内炎や喉頭・咽頭炎の予防、緩和のためにうがいをしたり、ハーブティとして飲用するときは下痢止め、整腸剤と考えているそうです。

「現の証拠にたちまち快癒ときたもんだ」

風露草のなかまは、げんのしょうこと同じような薬効をもっているので、地方によっては入浴剤に活用したり、げんのしょうこの代用品として使用することもあり、伝統は受けつがれているそうです。

「○○ふうろ」と名づけられたなかまたちと一線を画すように、ひとりだけ風変わりななまえをつけられた「げんのしょうこ」は、漢字にすると「現の証拠」。

花を咲かせるまでに成長すると、タンニンの含有量がふえて収れん作用のある下痢止め薬草になり、古人に「服用すればたちまち快癒、現の証拠ときたもんだ」といわしめたことから「げんのしょうこ」と呼ばれるようになりました。

日常づかいでたくさん飲んでも便秘になることがないので、整腸剤となるお茶として飲用されていたといいます。

医者いらず、たちまち草、てきめん草とも呼ばれ、それ以外にも地方ごとの愛称がたくさんあるので、人々に愛されてきた薬草だったんだろうなぁ、と推察できます。

民間療法では下痢止めに使用されていたことから連想されるように、収れん作用、消炎作用、止血作用があり、天日干しにしたものを煎じて飲用します。

ゆっくりじっくり煎じることで薬効成分もたくさん抽出され、整腸以外にも扁桃炎や口内炎、のどの痛みにうがい薬として使用したといいます。

皮膚湿疹には冷ましたハーブ液を湿布として患部にあてる方法も伝えられています。

聖鳥の玉座

学名に「鶴」の名をもつ げんのしょうこ は、花が終わるとピンと尖ったくちばしみたいな実をつけて、果皮はやがて5つに分かれてそり返ります。

そり返るときの反動で、内につつまれていた5つの種を周囲に飛ばし、その後くるくる巻きになって独特なカタチになるのですが、それが御神輿の屋根のように見えることから神輿草の異名ももっています。

果実と種子

御神輿は神さまをのせてはこぶのりもので、お祭りなどでは血わき肉おどるかけごえと、ゆすぶりや、いきおいなんかで「たまふり」をして、神さまの御力を周囲にいきわたらせる、という印象があります。

社をそのまま象ったものや、古式ゆかしい伝統をうけつぐものなど、御神輿にもいろいろな形がありますが、箱型で、内部が空洞のものを鳳輦と呼ぶのだそうです。

平安神宮時代祭の鳳輦

鳳輦はじっさいに天皇、皇族をおはこびするのに使われていたそうで、御神輿は鳳輦をもとにして、神さま専用のりものとして登場したのだろうという説があります。

御神輿をつくられる職人さんにとって、屋根の造形にはいちばんエネルギーを注力されると聞いたことがありますが、よく見かけるのは四つ角のある四角形、そのほかにも六角形や八角形などの屋根があるといいます。

神輿草とよばれるげんのしょうこは五角形になるので、ちょっとめずらしいカタチになります。

御神輿の起源説はいくつかあり、日本文化研究ブログさまの記事がくわしくて面白かったです。

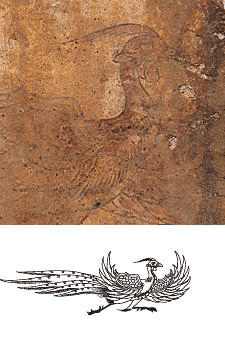

御神輿の屋根にかざられる聖鳥といえば、中国神話に登場する霊鳥・鳳皇です。

日本では金閣寺や宇治の平等院に鎮座まします鳳凰がなじみどころでしょうか。

鳳凰の起源は、殷の時代(BC17世紀頃 - BC1046年、考古学的に実在が確認されている中国大陸最古の王朝)に、風の神として、あるいはその使者(風師)として信仰されていたことがはじまりで、「風」の字と「鳳」の字の原型は同じだったともいわれています。

五行説発祥の中国大陸の聖鳥だけあって、5の数字にまつわる伝説がおおい鳳凰は、羽に孔雀のような五色の紋があり、声は五音を発すると伝承されています。

1500年代、明の時代に記された百科全書「本草綱目」に、鳳凰は羽ある生物の王と収載されています。

春秋時代の『詩経』『春秋左氏伝』『論語』などでは「聖天子の出現を待ってこの世に現れる」といわれる瑞獣(瑞鳥)のひとつとされる。

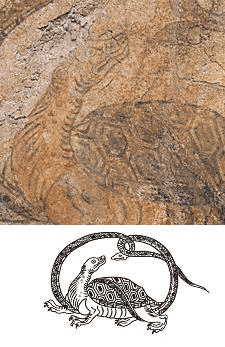

『礼記』では麒麟・霊亀・応竜とともに「四霊」と総称されている。

鳳凰は、霊泉(醴泉〈れいせん〉、甘い泉の水)だけを飲み、60-120年に一度だけ実を結ぶという竹の実を食物とし、梧桐の木にしか止まらないという。

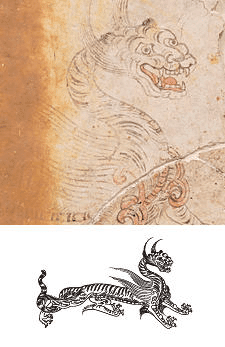

四霊はこの世の動物たちの長とされる4つの瑞獣です。

霊妙なる四種類の瑞獣は、

・鳳 鳳凰は羽のある生物の長

・麟 麒麟は毛のある生物の長

・亀 霊亀は甲殻をもつ生物の長

・竜 応竜はうろこのある生物の長

と伝えられています。

奈良県明日香村のキトラ古墳や、高松塚古墳の四方の壁には四神が刻まれており、鳳麟亀竜を元型にして生まれた神話・伝説なのだろうと感じられます。

四神は中国の神話、天の四方の方角を司る霊獣である。

四獣、四象ともいう。

・東の青龍

・南の朱雀

・西の白虎

・北の玄武

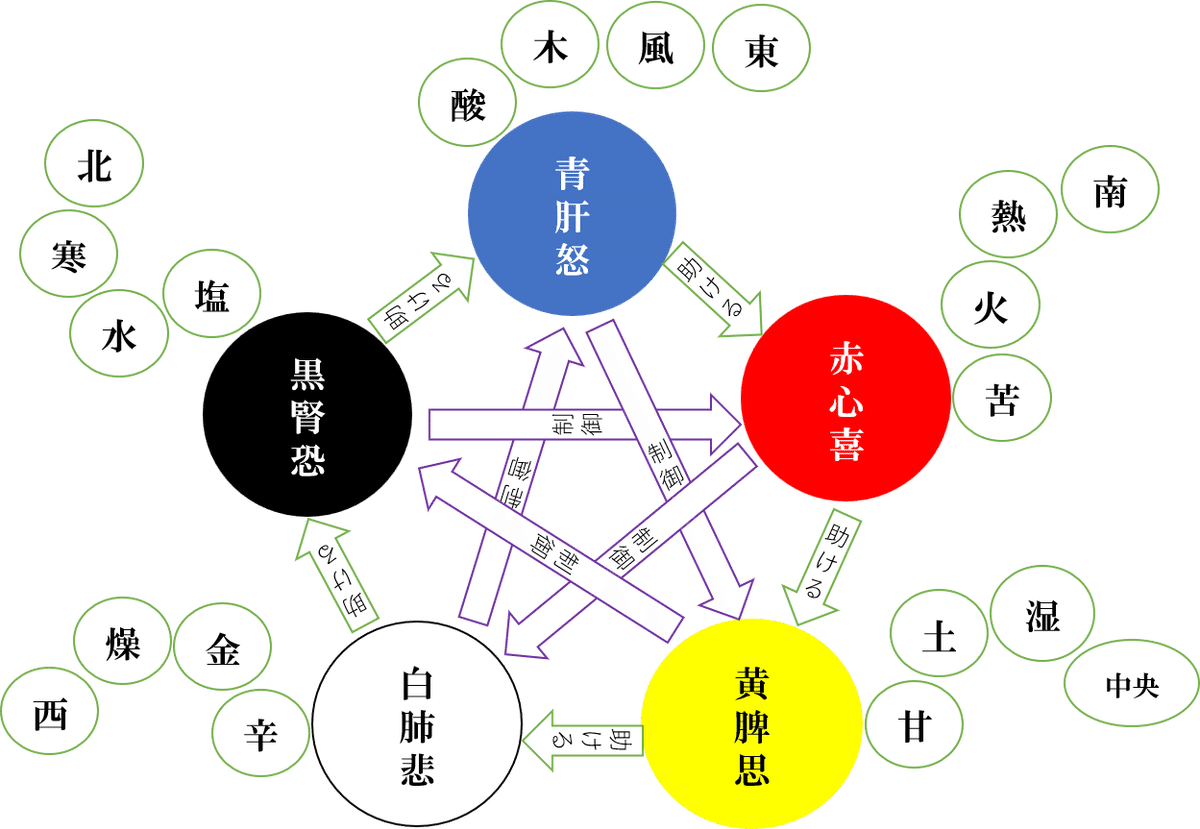

五行説に照らし合わせて中央に麒麟や黄龍を入れた場合は五神あるいは五獣と呼ぶ。

瑞獣の四霊(応竜・麒麟・霊亀・鳳凰)を四神と呼ぶこともある。

四神は方位や四季に対応し、四大元素(あるいは五大元素)の象徴として、古くから敬畏せられてきました。

五行説では麒麟は中央に座しています

毛のある生物は分岐して白虎となり西の象になったのかな、と。

人生を四季にあてはめ

・若年期「青春」(青龍・東・春・青緑・木に対応)

・壮年期「朱夏」」(朱雀・南・夏・赤・火に対応)

・熟年期「白秋」」(白虎・西・秋・白・金に対応)

・老年期「玄冬」(玄武・北・冬・黒・水に対応)

と表現したりもします。

五行説では麒麟を黄竜とし、中央・土用・黄・土に対応しています。

フェニックス(不死鳥)や、インドのガルーダ(炎のように光り熱を発する神鳥)、古代エジプトのベンヌ(原初の海ヌンから自生的に生まれた聖鳥)なども、おなじ元型から派生したシンボルのように思います。

聖鳥、神鳥、不死鳥シンボルは世界共通の神話元型としてたくさんの物語をうみだし、人類にインスピレーションをあたえてきました。

鳳凰は、鳳麟亀竜のなかでは比較的、畏敬の存在として安定ポジションを保ちつづけてきたシンボルなのでは、と思います。

麒麟のように架空すぎもせず、亀のように侮られもせず、竜のように悪玉あつかいもされず、自由と高潔、優美さと不死を体現する吉兆シンボルとして、いまなお世界中のあらゆる産業、芸術、エンタメ界を飛翔しつづけています。

ながいながい地球史のなかで、人類同士は民族や国で境界線をひいて、底意ある伝説や神話をつくりこみ、相手方の信仰対象を冒涜する作戦を敢行してきましたが、霊鳥・神鳥のようにイメージ合戦で貶められなかったシンボルは、なかなかのレアものです。

崇敬されてきた鳥の王は、民族のものでもなく民族のものでもある。まさに地球人類共通の元型存在なのかもしれません。

日本でも御神輿の屋根に鎮座ましまし、貨幣に印刷され、日常のくらしにするりと入りこんでいらっしゃいます。

くちばしみたいに結実する風露草たち、神輿草とよばれるげんのしょうこは、風と光をつかさどる聖鳥の止まり木として、そのエッセンスをあまねく地表にいきわたらせるお役目(宿命)を担う、天地のきざはしなのかもしれません。

☆☆☆

お読みくださりありがとうございました。

こちらにもぜひ遊びにきてください。

ハーブのちから、自然の恵み。

ローズマリーから生まれたナチュラル・スキンケア

Shield72°公式ホームページ

いつもコメントを頂戴しありがとうございます。

拝読いたしましたら心をこめてスキポチ返信させて頂きます。