お酒が飲めないワインソムリエに、テイスティングの極意を聞いてみた

家電メーカーに入社したら、ワインソムリエを目指すことになったニシムラです。

その顛末は前回の記事でお話ししました。

受験が決まってすぐ、先輩から

「ニシムラさんの師匠がいるよ」

と、ある人を紹介されました。

「ソムリエの中でも上級のシニアソムリエで、今はホテルの総支配人。でも、お酒はほとんど飲めないんだって」

お酒が飲めないソムリエ!?

ワインソムリエってお酒に強くなくてもなれるの?

などなど疑問符を頭に貼り付けながら、実際に教えを受けに行ってきました。

今回はその内容を、自分の備忘録も兼ねて皆さんにお伝えしたいと思います。

◆受験生ニシムラ、師匠に出会う

「ロテルド比叡」総支配人 髙橋幸一さん

今回、“一日師匠”となってくださったのは、日本ソムリエ協会が認定するシニアソムリエの髙橋幸一さん。

複数のホテルでレストランマネージャー兼ソムリエとして研鑽を積まれ、現在は比叡山のふところに佇むホテル「ロテルド比叡」の総支配人を務めておられます。

シャープとは以前からつながりがあり、2021年11月に開催したウェビナー

「ワインと食事の組み合わせ『ペアリング』を楽しもう」

でも講師を務めてくださったそうで、今回のお願いもご快諾いただきました。

ニシムラはこれまでお会いする機会がなかったのですが、ウェビナーの動画を拝見すると、気さくで優しそうなお人柄。

何でも質問できそうでホッとしました。

前回記事で打ち明けた通り、私はソムリエ試験の中でも、特にテイスティングに不安を抱えています。

でも、髙橋さんはお酒がほとんど飲めない。

ということは、舌の経験値だけを上げればいいわけでもないのかな…と、ひとすじの光が見えた気がしました。

◆一流シニアソムリエの実演に感動

基本的なテイスティングの流れ

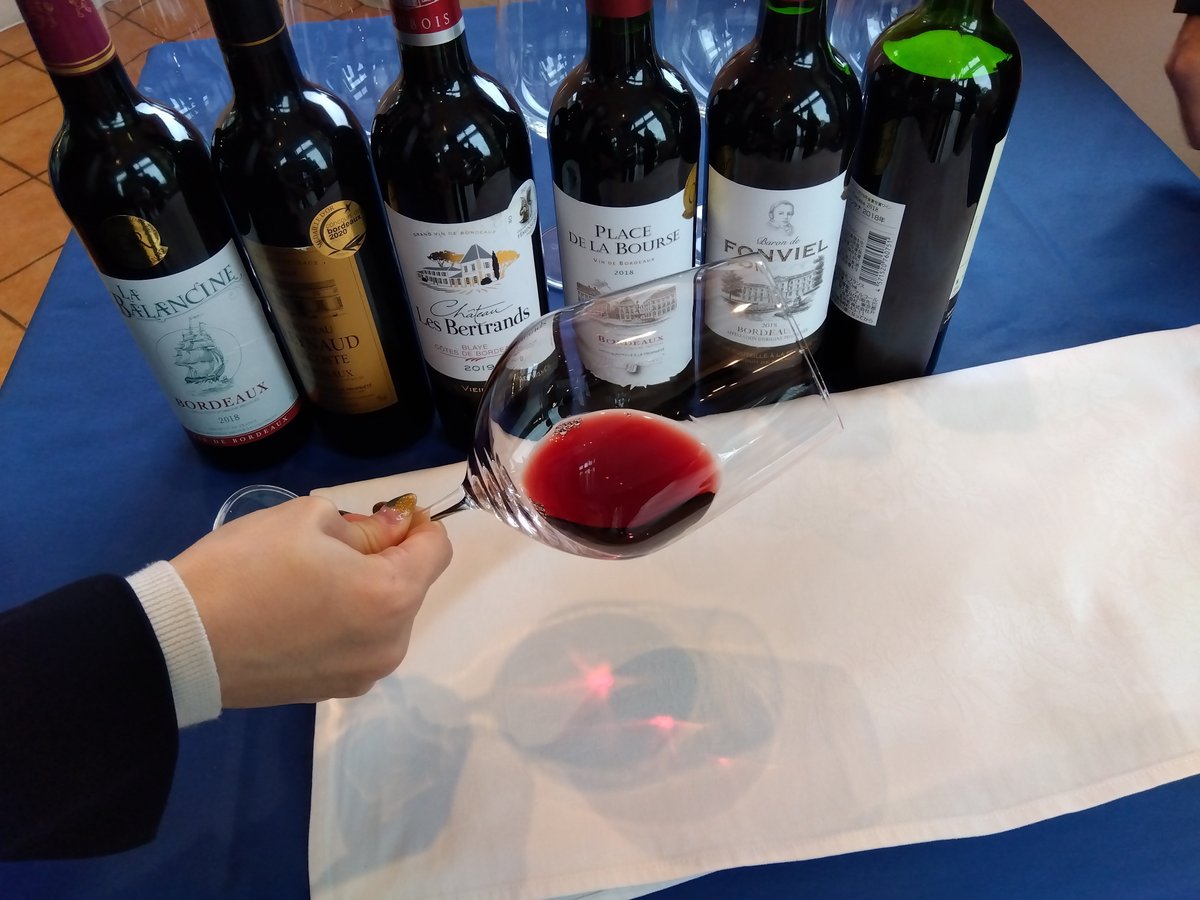

実演の場は、ホテル内のレストラン。

シーズンオフのため休館中だそうで、ありがたく使わせていただけることに。

テラコッタの床にピンクベージュの壁、まるでフランスにいるかのような雰囲気です。

「京都市は昔から、パリと姉妹都市の協定を締結しているんですよ。それで1999年に何かやろうということになって、フランスをコンセプトに建てられたのがロテルド比叡なんです」

スタッフの研修中にも、そのコンセプトは徹底されていたそうで…

「一人ひとりにミドルネームを付けて、それで呼び合っていました。今も当時のメンバーと同窓会をやると、僕はステーブンです」

会話をしながら、テキパキとグラスなどを準備してくださるステーブン。

私たちが試飲用として持ち込んだワインはありがたいことに、完売してしまいましたが、現在はボルドー6本セットをお取扱い中です。

まずボトルに触れ、持ち上げたり、ボトルの底を確かめたり。

「きちんと作られているワインは、ボトルもちゃんと重いんです。あと、ボトルの底は、凹みが深いほうが上質なワインです」

ワインの楽しみ方はボトルから始まっているんですね。(目から鱗)

6本を確かめてから、

「ぜんぶ受賞ワインというお墨付きなら、初心者の方でもとっつきやすいですね。ボルドーワインを知るには、ちょうどいいセットじゃないでしょうか」

というコメントをいただきました。

やったー!

ブドウ品種でいうと、6本すべてがメルロー主体。

一部、カベルネ・ソーヴィニヨンやカベルネ・フランがブレンドされています。

「メルローはボルドー地方原産のブドウ品種ですからね。早熟でタンニンが少なく、飲みやすいことがメルローの特徴です。それでも、年代や作り方、ブレンド、保存状態、さまざまな要素で味わいは変わってきます。購入された方は、できれば同時に2本を開けて、飲み比べてみると楽しいですよ」

ひとまず手近にあった「シャトー フォンタナ」を開け、基本的なテイスティングの流れを見せていただくことに。

2018年産、メルロー70%、カベルネ・フラン20%、カベルネ・ソーヴィニヨン10%のワインです。

ニシムラとは桁違いの、スマートな美しい所作で開栓。

抜いたコルクを見つめ、匂いも確かめます。

「これはブショネといって、汚染されたコルクによってワインの劣化が起こっていないかを見ているんです。劣化している場合は、コルクからカビの香りがします」

「わかりやすく言いますと、湿気た段ボールをしばらく放置したような香りです」

続いて、グラスを回すスワリング。

これで香りをいったん立たせておいてから、ワインのフチの色を確かめます。

「こうやって背景に白いクロスを置くとわかりやすいですよ。若いワインは赤紫、そこから赤色、ガーネット色、レンガ色へと、古くなるにつれて移り変わっていきます。20年、30年もののワインになるとオレンジに近い。これは赤ですね」

グラスを高く掲げてワインの輝きも見ます。

そこでまたグラスを回すのはなぜ?

「“ワインの涙”といってね、こうやって回すと、グラスの内側でワインが涙のように滴り落ちるでしょう。アルコール度数が高いワインほど粘性があって、涙が多いんです。これは14度かな」

調べると確かに14度でした。

ステーブン、もとい髙橋さん、付いていきます…!!

それからグラスをテーブルに置き、ワインの液面を横から見ました。

これもアルコール度数や糖分に関係していて、多く含むほど表面張力で厚く盛り上がって見えるそうです。

「ディスクの厚み」と言うそうです。

ここまでしてから、髙橋さんは初めて香りを嗅ぎました。

「スパイシーですね。ベリー系のジャムのような香り…あと八角やスミレ香も少しありますね」

ニシムラも嗅がせてもらいます。

「…上のほうに酸っぱめの香りがあって、下のほうに深めの…えっと…」

とびきりの「苦笑い」をいただきました。

せめて酸味とか言えなかったのか。

そしていよいよ味見です。

ドゥルルッ、と啜るようにワインを口に含む髙橋さん。

「空気に触れさせることで、さらに香りを立たせているんです。蕎麦を啜るのもそういう意味があるんですよ」

そうだったのか!

でも、一般の人がレストランで同じことをするのはマナー違反。

ワインをドゥルルッとやれるのはソムリエの特権ですね。

「口の中でぐるりと回すと、これはフレッシュ感がある。口の前のほうで軽い渋みも感じます。味はOK。ここでようやく、お客様に注ぎます。テイスティングというのは美味しさを見ているのではなくて、ワインの健康状態を見ているんです」

注ぎ方も、5年以内の若いワインは高い位置から注いで香りをより立たせ、古いワインはグラスにボトルの先を入れ込んで静かに注ぐというように、年代によって変えるそうです。

「いろいろやっているうちに、ほら、メルロー本来の香りが出てきましたね。干しぶどうの香り。あと藁(わら)、革、そんな田舎っぽい香り」

さっきから何分も経っていないのに、香りが変わってきたようです。

ワインよ、どこまで奥深い…。

<テイスティングの極意まとめ>

・ボトルの造りを確認 → 開栓 → ブショネを見る → スワリング(香りを立たせておく) →フチの色を見る → ワインの輝きを見る → ワインの涙を見る → ディスクの厚みを見る → 香りを嗅ぐ → 啜るように口に含む

・テイスティングでは美味しさではなく、ワインの健康状態を見ている

・グラスへの注ぎ方は、若いワインは高い位置から。

古いワインは静かに

テイスティングは目と鼻からの情報が9割

テイスティングの流れを教わりながら、髙橋さんのお人柄にも背中を押され、聞きたかったあのことを切り出してみました。

あのう、髙橋さんは、お酒がほとんど飲めないんですよね…?

「今やっている通り、テイスティングするぐらいは飲めるようになったんですよ。でも、若いころはグラス1杯のビールが致死量だったなぁ」

それほど弱かったのにソムリエを志すとは。

その理由については、追々お伺いするとして・・・

でも少量なら飲めるとはいえ、ソムリエのお仕事に支障はないのでしょうか。

「我々の仕事は舌で勝負するようなイメージがあるかもしれないですが、じつは口からの情報って数パーセントに過ぎないんです。ほとんどが目と鼻からの情報、それで9割。僕は見ただけで、なんとなーくブドウの品種、国や地方、年代までわかりますよ」

!!!

でも確かに、さっきテイスティングさせてもらったとき、色や香りからの情報量の多さに驚きました。

ワインってすごい。

品種や国や年代まで見分ける髙橋さんはもっとすごい。

比べることの大切さを実感

次に開けたのは「シャトー レ ベルトラン ヴィエイユ ヴィーニュ」。

2019年産、メルロー70%、カベルネ・ソーヴィニヨン30%のワインです。

「あぁ、これは革や樹木の香り」と髙橋さん。

ニシムラもめげずに試しました。今度こそ…

わかりました。

感じました。

さっきとは違う、土のような、革のような香りがします。(多分)

あらためて1本目のワインを嗅いでみると、ちょっと甘い、ストロベリーっぽい香りのように思いました。

やっと出ましたベリー系。

比べるって大事ですね。

味は、2本目のほうが渋みが少なくて飲みやすいです。

さらに、髙橋さんが

「ブドウ品種が違うものもあったほうがいいですね」

と、ホテルのワインセラーから持ってきてくださったワインも開けてみました。

ピノ・ノワールを使ったニュージーランドのワインです。

先の2本と比べてみると、色が全然違う!

香りについては

「焼いた木とか、ビーフジャーキーのような」

とおっしゃいました。

飲んでみて

「ベリー系の香りが立ってきて残糖感もある。ピノ・ノワールらしい飲みやすさ」。

ニシムラも鼻を近づけましたが、何だかよくわからなくなってきました。

すると、

「こうすればいいですよ」

と髙橋さん。

自分の手の匂いを嗅ぐと、鼻がある程度リセットされるそうです。

あらためてトライしたら、水っぽい、湿っぽい香りを感じました。

金属の匂いもするような…。

でも、今の私は経験値も語彙力もなさすぎて歯がゆいばかりです。

一連のテイスティングの流れは教わったので、現状のようなニシムラが、これからどのようにして力をつけていけばいいかをお聞きしました。

<テイスティングの補足まとめ>

・テイスティングは舌よりも、目と鼻から得られる情報のほうがはるかに多い

・ブドウ品種が違うワインと比べることで違いがはっきりわかる

・香りがわからなくなってきたら、自分の手の匂いを嗅ぐといい

◆テイスティングを鍛えるコツは?

白から攻めて段階的に広げる

ニシムラはお酒好きであるものの、ワイン歴はまだ浅く、とくに赤ワインは苦手である。

そんなことをお伝えすると、髙橋さんはこうおっしゃいました。

「苦手なら、今は赤を飲まなくてもいいんじゃないでしょうか?」

なんとー。

「僕もお酒全般が苦手だけど、初めてワインを美味しいと感じたのはドイツワインの白でした。甘くてジュースみたいでしょ。で、そればっかり飲んでいたら、だんだん甘さが邪魔になって白の辛口に移ったんです。すると、それも物足りなくなってきて赤へ。そうなって初めて、赤ワインの良さがわかるんです」

なるほど、今は無理せず白でいい、と。

白をいろいろ飲むにあたって、何か意識したほうがいいことはありますか?

「自分の中で基準を持つことですね。たとえば、毎日シャブリを飲んで味を覚えて、そこから別のワインを飲み比べていく。あと、代表的なブドウ品種は押さえたほうがいいでしょう。シャルドネ、リースリング、ソーヴィニヨン・ブラン、ヴィオニエ。これぐらいの味の違いがわかるようになれば」

白を押さえたとして、次の赤はどんなものから飲み始めるのがおすすめですか?

「フランスのボジョレー地区のワインが軽くていいでしょうね。ボジョレーヌーボーで有名ですけど、ここのワインは香りもフルーティーで飲みやすいんです。よく言われるのは、フルーツバスケットに顔を突っ込んだような香り。あと、さっきテイスティングしたようなピノ・ノワールのワインも飲みやすいです。それで赤に慣れてきたら、次は渋みや力強さのあるボルドーワイン、スペインの赤…」

そうやって段階的になら、赤もいけそうな気がしてきました!

「でもね、赤も極めてくると、だんだん疲れてくるんですよ。そうしたらまた白に戻って、今度は細かい畑の違いにまでこだわるようになる。どんどんオタク化していって、最後はシャンパン。みんなそうです」

最後はシャンパン…。

髙橋さん曰く、シャンパンは軽くて飲みやすく、美味しくて疲れないうえに、どんな料理にも合い、優雅な気分になれる。

だからワイン好きな人や、ソムリエ仲間もみんな、行き着くところはシャンパンなのだとか。

その境地に至るまでには、5年から10年かかるとのことです。

ちなみに、ニシムラの現在地は「甘い白は通過して、辛口の白」。

まだまだ目的地のシャンパンは遠い…。

でも、それだけ長くワインの旅を楽しめるってことです!(ポジティブ)

日頃から香りをインプットしておく

さらに、香りについてのアドバイスもいただきました。

「日頃から、いろんな香りに触れて自分の中にインプットしていくと良いですよ。とくに果物や花の香り」

本当に、先ほどのテイスティングでは、香りを嗅ぎ分けることの難しさ、表現することの難しさを知りました。

お客様に「金属の香りが素晴らしい1本です」なんて言えませんよね…。

この間お店で飲んだワインは、通っている歯医者の香りがしたと表現してしまったニシムラです…。

「いやいや、僕らも仲間うちでは、雨上がりのコンクリートの匂いなんて言ったりしますよ。味わいはブドウ品種でだいたい決まるのに対して、香りは環境に左右されるから、ものすごく幅広いんです。木の樽で熟成させたか、ステンレスかによっても全然違いますしね」

髙橋さんから多くのことを教えていただいたおかげで、自分がこれから何をすべきかが明確になってきました。

シャープのECサイトで扱っているワインも試しながら、どんどん力をつけていきたいと思います!

さて、ここからは場を移してスイートルームへ。

ソファにゆったり腰を据え、日頃はなかなか聞けないワインにまつわる疑問や、ソムリエ試験の筆記対策についてお答えいただきました。

<テイスティングを鍛えるコツまとめ>

・無理せず段階的に飲み慣れていくといい。

白の甘口 → 白の辛口 → 軽めの赤 → 重めの赤

・自分の中で基準になるワインを持つ

・代表的なブドウ品種の味を覚える

・普段から果物や花など、いろんな香りに触れてインプットしておく

◆今さら聞きたいワインのあれこれ

肉には赤、魚には白ってホント?

昔からよく言われる「肉料理には赤ワイン、魚料理には白ワイン」。

これはどんな理由なのでしょうか。

今でも同じなのでしょうか?

「簡単に言うと、お肉は脂分が豊富だから、しっかりした赤ワイン。魚のほうが淡白だから、あっさりめの白ワイン。それが王道とされてきました。でも、それは大昔のお話で、今は魚料理で赤を飲もうが自由です。僕は昔からそういうこだわりはなくて、お客様が好きなワインを飲んでいただけるのが一番だと思っています。メリット、デメリットは伝えますけどね」

自由なんですね!

とはいえ、縛りがないと今の私は迷ってしまいそうです…。

お料理とワインの組み合わせを考えるコツはありますか?

「ウェビナーでもお話しさせていただいたんですが、食材の色とワインの色を合わせるのがおすすめです。たとえば、肉の中でも白っぽい鶏むね肉には、しっかりめの白。マグロやカツオのような赤身の魚には、軽めの赤。サーモンにはロゼ。わかりやすいでしょ?あと、どこの国の料理かもヒントになります。たとえばアクアパッツァはイタリアの料理なので、イタリアの白を合わせる。やっぱり、土地が同じものは相性がいいんです」

魚料理に赤ワイン、肉料理に白ワインが合う場合もあるのです。

焼き鳥でいうと・・・塩焼きなら白ワイン、たれ焼きなら赤ワインが相性抜群!

鯛のアクアパッツァにはイタリアの白

色や土地を合わせる。

簡単で覚えやすいですね。

ワイン好きの母にも教えたいと思います!

白は冷やして、赤は常温がいいの?

これもお聞きしたかったことです。

よく、赤ワインを冷蔵庫に入れようとして母に怒られていたので…。

「白は冷やして、赤は常温でというのは、大筋はその通りです。ワインは美味しく飲める温度帯というのがあって、白は安いものは6〜10℃、高いものは10〜12℃なんですね。だから冷やしすぎも良くない。赤は16〜18℃が適温です。夏場はちょっと冷やしたほうがいいでしょう」

白と赤で適温が違うのはどうしてなんですか?

「赤ワインは黒ブドウの皮や種まで一緒に発酵させるので、色がついて渋みが生まれます。日本茶を思い出してほしいんですが、熱いうちは美味しく飲めても、冷めるとすごく渋く感じますよね。冷やすと渋みが出すぎてしまうので、赤は冷やさないほうがいいのです。逆に、白ワインは白ブドウを使い、皮や種を除いて発酵させるため、冷やすことで果汁本来の風味を際立たせるのです」

皮、種と共に発酵。

かもしを行うことで、皮からはアントシアニン(色素)、種からはタンニン(渋み)の成分が抽出される。

皮、種を必要としない為、基本的にはかもしは行わない。

日頃の疑問がスッキリ解消されました!!

そして、キリッと冷やした白を無性に飲みたくなってきました…。

グラスの形によって何が変わる?

ワイングラスにもいろんな種類がありますよね。それぞれのグラスの形には、どんな意味があるんですか?

「ざっくり言うと、白のグラスは小さくて、赤のグラスは大きいです。それは昔から変わらなくて、先ほどの美味しい温度帯と関係があるんです。冷やしたほうが美味しい白ワインは、早く飲みきらないとどんどん温くなりますから。赤のグラスの直径が広いのは、空気に触れさせて香りを立たせるためですね」

なるほど…。シャンパン用のすごく細長いグラスは?

「フルートと呼ばれるグラスですね。細長い、つまり深さがあるので、シャンパンの泡が液面に到達するまで、その美しさを長く楽しむことができるんです。そして飲み口が細いので、飲むときに上を向くことになって、流入速度が上がる。スッとストレートに口に入るから、酸のフレッシュ感が際立ちます」

そこまで計算されての形なんですね…!

「そうです。横幅は香りを立たせるため、飲み口は流入量や流入速度を変えるため。ほかにも渋みが強い、重厚な味わいのワインを楽しむためのボルドーグラスは、少しずつゆっくり味わえるように設計されていたり、いろんな工夫があるんですよ」

ありがとうございます。

これからはもっとグラスにもこだわるようにします!!

…早速、イッタラのグラスを購入しました。(まずは形から)

<ワインの初歩的知識まとめ>

・肉には赤、魚には白とは限らない。

自由に好きなワインを飲めばいい!

・料理とワインのペアリングのコツは3つ。

食材の色で合わせる、ソースの色で合わせる、地域で合わせる

・白は6〜12℃に冷やすほうがいい。

赤は渋みが出すぎない16〜18℃が適温

・グラスによって香りの立ち方や、口への流入量、流入速度が変わる。

ワインに合ったグラスを選ぶことも大事

◆次回はソムリエ試験の核心に迫る!

2府県を股にかけて続くレクチャー

髙橋さんの有難いレクチャーはまだまだ続くのですが、とても今回だけには収まらないボリュームなので、2回に分けさせていただきます。

次回は、いよいよソムリエ試験の筆記対策のお話へ。

ニシムラは具体的に何を、どのように学ぶべきかが明かされます…!

ちなみに、今回お邪魔したロテルド比叡は、京都府と滋賀県にまたがるユニークなホテル。

テイスティングを実演いただいたレストランは滋賀県、後半にお話を聞いたスイートルームは京都府になるそうです。

3月20日から再び宿泊予約の受付がスタートするそうなので、皆さんも絶景に癒されに、一度訪れてみてはいかがでしょうか。

それではまた!!

ニシムラは「崖っぷちのソムリエ」になりそうですが…その日を夢見て頑張ります。

ボルドー赤ワイン6本セットはこちらから

アプリダウンロードはこちらから

シャープ公式通販サイトのCOCORO STOREでは、マスクや洗剤などの日用品・飲料なども多数取り扱っております。 アプリのご利用で、特別価格商品やスタンプカードなどのお得な特典も満載♪ ぜひご利用ください。

・「目指せ合格!ワインソムリエへの道」に関する記事はこちらから

・2021年11月に開催したウェビナーのアーカイブはこちらから

もしこの記事が少しでもお役に立ちましたら、

ハートマークのスキボタンを押していただけると励みになります。

よろしくお願いいたします。