2020年7月の映画(アルプススタンドのはしの方/ドロステのはてで僕ら/ドンテンタウン/MOTHER)

アルプススタンドのはしの方

あらすじを読んだ時点で立ち上がってくるこれは良さそう、という予感を遥かに超えてくる特大傑作だった。甲子園の1回戦、応援に駆り出された演劇部2人、帰宅部1人、元野球部1人の4人がタイトル通り、観客席の端っこで織り成す会話劇。野球をモチーフにしていながらグラウンドは一切映らない。それぞれが抱える想いが試合が進むにつれて露わになり、ティーン特有の冷淡や諦念を丸ごと吹き飛ばすように物語が熱を帯びる。この眩しさたるや!

"打席に立つ”って一体なんなのだろうと思う。チャンスすら回ってこないなら、やっても意味ないなら、最初からやらない、なんて思っていた高校時代の僕にこそ突きつけてやりたい映画だ。今刺さっても遅すぎる?なんてことはない。あらゆる面で挫けそうになる時代だからこそこの映画が起こす風は誰しもにとって意味を持つはず。"負けた"と思ったことがあるならば、必ず登場人物の誰かに自分を重ね、いつしか自分の物語として受け取るだろう。

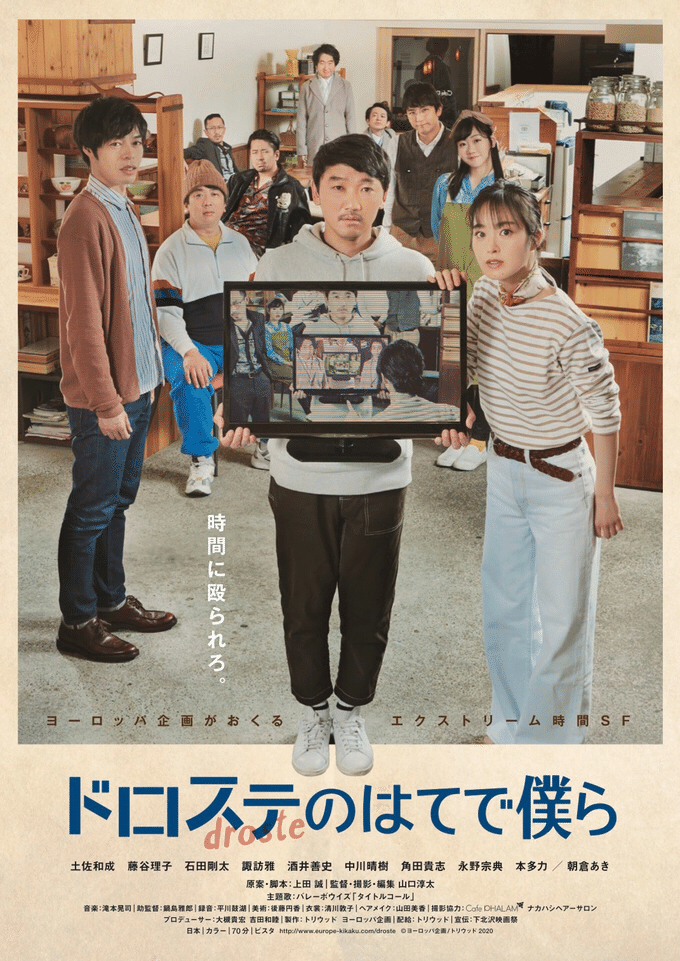

ドロステのはてで僕ら

京都の人気劇団・ヨーロッパ企画が手掛けた初の長編映画。"2分先の未来が映るテレビ”というアイテムをフル活用したSF作品。代表作「サマータイムマシン・ブルース」などにも顕著だが、ヨーロッパ企画、および脚本家の上田誠の時間にまつわる作劇、日常描写の中で空想科学に本気で向き合う欲求はどこまでも尽きない。過去に「ハウリング」という短編でも使ったタイムテレビをリブートし、更に長尺でその先で待ち受ける世界に触れてみせた。

因果が無茶苦茶になる、未来の行動に縛られる、といったSFコメディに特有のややこしい展開が全編を埋め尽くすので人によっては頭が痛くなってくるかもしれない。未来へ進むというのは決められた場所へ向かうということなのか、ここから自分たちで作っていくことなのか、様々なSFが描いてきた"世界線"というモチーフもヨーロッパ企画らしい温かな展開で形にしている。1つの建物の中で巻き起こる、小規模だけど緻密で軽妙洒脱な時間旅行だ。

ドンテンタウン

団地という生活感たっぷりのシチュエーションの中にどういうわけか不可思議さが介入していく、夏の夢のような映画だった。建設時期から大きく形を変えずにそこに有り続ける団地という場所だからこそ発生させられる妙な哀愁があり、物語の神秘性を静かに育てている。複数の時間軸、複数の世界線、現実と妄想と虚構が1つのカットの中で共存するなど、一筋縄ではいかない演出の数々は幾つもの解釈をもたらしてくれて、何度も観たくなる60分。

佐藤玲の衒いない雰囲気と笠松将の怠惰なにこやかさが物語のムードにマッチしていてとても良かった。特に笠松将は、すぐ人を殴りそうな雰囲気を纏っているなぁと失礼ながら思っていた(役柄しか知らないのでね!)けど、この役は可愛く笑うし、少年のアイスも買ってあげるし、イイやつだった。6/28の上映回でのアフタートークでもよく喋る青年だということが分かったし、更に彼の魅力が増大している。危険な佇まいとのギャップ、何なのホント。

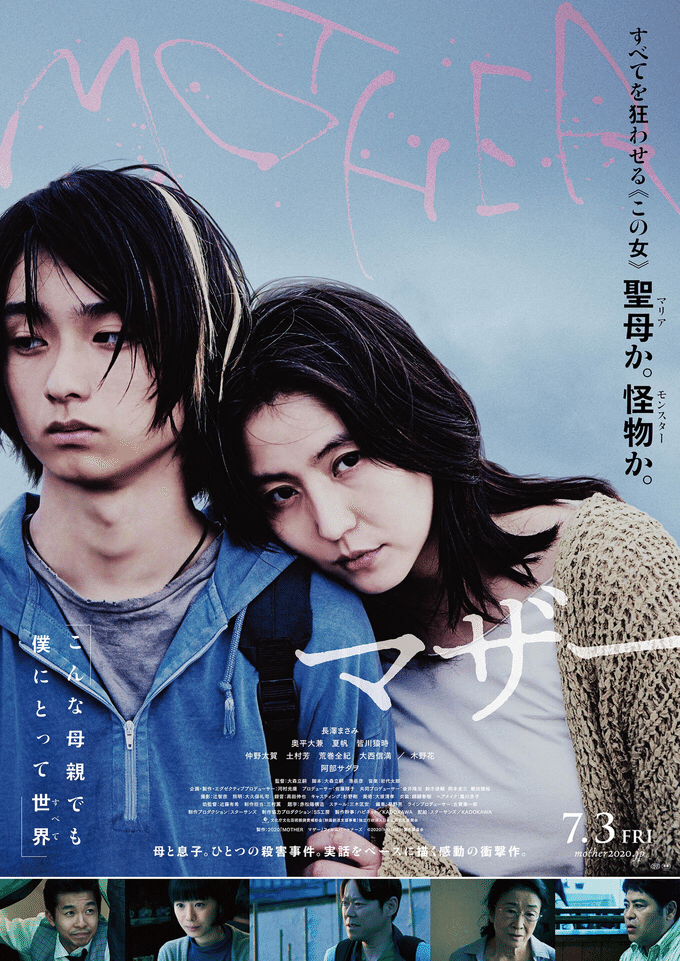

MOTHER

大森立嗣監督による実在の事件をモチーフにした映画といえば「ぼっちゃん」を連想するけど、あれよりももっと具体的に史実に基づいているのでかなり暗澹たる気分になる。園子温「冷たい熱帯魚」の母性バージョンとも呼ぶべき抗えない支配性についての物語だ。救いを1つ1つ自らの手で絶っていき、みるみる絶望へと流れ込んでいく作劇に胃が痛かった。どうしてこうなったんだ、と振り返るにはあまりにも遅い。理由もきっかけも霧の中だ。

金切り声で悪態をつく長澤まさみがこれ程までにしっくりくるとは思わなかった。どこまでも変化を止めない名女優だと思う。ここ最近、再びナチュラルな魅力を取り戻しつつある夏帆のさりげない名演も光っていた。ずっとゆるみの無い緊張感の中、阿部サダヲと皆川猿時が一画面の中に寄り集まるシーンにはほっこりせざるを得ない、けど実際はこの2人の可愛げを持ってしてもほぼ緊張感に変わりはなかった。絶望へと沈んでいく家族の姿しかない。

#映画 #映画レビュー #邦画 #note映画部 #映画感想 #映画鑑賞 #映画備忘録 #映画紹介 #映画メモ #日本映画 #映画日記 #映画の感想 #アルプススタンドのはしの方 #ドロステのはてで僕ら #ヨーロッパ企画 #ドンテンタウン #moosiclab #MOTHER #大森立嗣 #長澤まさみ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?