ミニマルな永遠、コンセプチュアルな肉体

愛知県美術館で3/13まで開催中の「ミニマル/コンセプチュアル ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960-70年代美術」。現代アートの見方なぞ全く心得ていない素人ながら、広義のポップカルチャーとして捉えると非常に興味深い視点をくれたのでここに感想文として記しておこうと思う。

ミニマル・アートは作家の個性を示す表現性を捨てた幾何学的で無機質な作品たちの呼称で、1960年代アメリカの新しい美術動向の中で広まった。コンセプチュアル・アートはそこから発展し、作品を構成する規則を重要視した作品群とのこと。展覧会の題にあるドロテ&コンラート・フィッシャー夫妻は1967年にドイツのデュッセルドルフにギャラリーを開き、これらのアート群の同時代的かつ国際的な動向をいち早く紹介しており、この展覧会ではそのギャラリーから発信された作品たちを中心に展示が組まれていた。

美しさや技法を極めていく絵画や彫刻といった既存の芸術に対し、全く違う価値観を提示したこのムーブメント。言うなればカウンターカルチャーでありオルタナティブロックなわけで、逆張りに興味を抱く自分のような人間にとってはこの上なく興味深い。しかもそれが分かりやすく過激な表現ではなく、圧倒的に無機質で記号的な作品だという点が非常にクールだと感じた。

ポスタービジュアルにも採用されたカール・アンドレは鉛のブロックを並べて「雲と結晶/鉛、身体、悲嘆、歌」と名付けた。Blei、Leib、Leid、Lied、アナグラムによってつけられた題だが展示物を見ながらこの言葉に思いを馳せると、この無機質な工業物にどこか詩的な質感が漂い出すのだ。

ダン・フレイヴィンは蛍光灯を用いた作品を発表し続けた。光の象形という神々しいものを逆張りかのように、大量生産の工業製品によって表現。ソル・ルウィットは直方体の骨組みを多数に組み合わせて永遠に続くことだってできる幾何学模様を構築していた。ハンネ・ダルボーフェンは独自の法則にのっとって数字をびっしりと書き連ねたキャンバスを額装して作品としていた。どこか不気味さすら感じさせる反復と連続を繰り返す展示はかつて見つかっていなかった価値を掘り起こすような気概を感じさせるものだった。

この既に成立しきったコンテンツに対して新たなアイデアで勝負をかけるという流れ。例えるならば賞レース的な熱量を感じるものだ。しゃべくり漫才とシチュエーションコントが大成長したゼロ年代へと勝負を仕掛けるかのように、パターン/システム漫才や伏線回収コント、突飛なシュールさ/不条理さをぶつけるようになったテン年代以降のお笑いムーブメントにも通じているな、と感じた。いつの時代も、アイデアと執念が残っていくものなのだ。

河原温の作品群をまとめて見ることができたのも良かった。具象画に出自を持ちながら、NYに移住後の1966年以降、「日付絵画」という作品に取り掛かる。1日1枚、その日の日付をキャンバスに描くその営み。それ自体が生きた痕跡として、自らの身体と連なっていく。その日起きた時間を絵葉書に記して特定の2人に送り続けた「I GOT UP」、特定の人物に"まだ生きている"ことを伝える電報を送り続けた「I AM STILL ALIVE」など、一部分を切り取った作品のみの展示であったがその前後に連なる悠久の時間を想像させた。1981年の前後100万年の日付をタイプした「One Million Years」も覗き込めばそこは深淵のような時間の広がりがある。自らの命の限りと、永劫的な時間を対比させるこれらの作品は日常の先にある宇宙を思い、気が遠くなった。

ブリンキー・パレルモは「白色の絵の具で塗る」という思いついても一旦捨て置きそうな発想をコンセプトに、その"塗り方"に意識を向かせるというアイデアを乗せた。リチャード・アーシュワーガーは黒い布で包んだキャンバスを様々な場所に点在させアイコニックな形状を世間の人に知らしめたという。またリチャード・ロングは草地を何往復もして浮かび上がった線を写真におさめ、≪歩行による線≫として作品化。スタンリー・ブラウンは自らの歩幅を入念に記録し、その集積を作品としてパッケージした。自らの身体の動きを痕跡として残すこの一連の動きはこの時代に大流行したようだった。コンセプチュアルアートはまさにそのアイデアそのもののかまし合いといった雰囲気があり、静かに白熱していたんだろうなと実感できる空間があった。

中でもギルバート&ジョージには非常に感銘を受けた。2人は自分たちの生き様その全てを生きる彫刻と形容し、生活のすべてをアートとみなした。金属粉に身を包みながらお互いに歌を数時間歌い続ける歌う彫刻をはじめとし、自分自身を像として様々なポーズを取り続けたり、ある日常の場面をとらえた写真を作品とするなど、人生全体をショーアップした。独特の色彩感覚に傾倒していく時期や、排泄物などあまりにもトビすぎているものもあり、決してポップではないのだが見える景色、歩む日々、何もかもをアートとして生きることは誰もが手を出せるような一つのアイデアなような気もした。

ジム・ジャームッシュ監督の「パターソン」(2016)にあった、平坦さと愛おしさを行き来する鑑賞体験とこれらのコンセプチュアルアートはどこか近いように思った。ルーティーンな生活を望みながら、いつもどこかちゃんと違うパターソンの日常は生きた痕跡と言えるだろう。日課である詩を作ってきた結果は劇中のある出来事で失われてしまうのだが、その過程は映画の中に残り、我々が見返すことだってできる。生きた痕跡は誰かにとっての芸術かもしれないし、その人だけにとっての芸術でいいものかもしれない、その揺らぎの中に自分にとっての“良い”ものが眠っているのかもしれない。

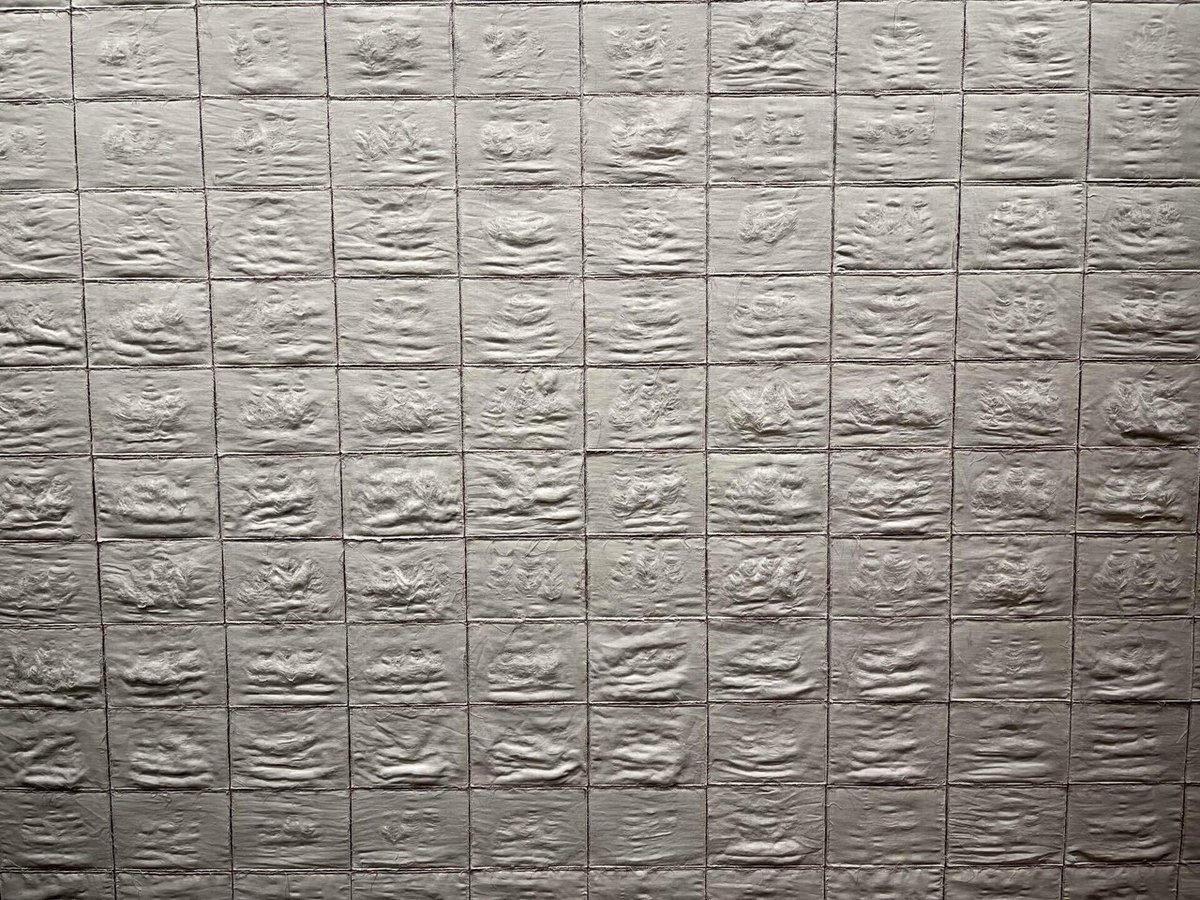

この会期中、愛知県美術館では河原温の“I GOT UP”をもとに「生きなおす空間」をテーマに若手アーティストの公募企画「AICHI ARTS CHALLENGE」が行われていた。たとえば宮内由梨の「A Red Life」は引っ掻かれた綿布を貼り付けて家族に送ったものが展示されていた。アトピー性皮膚炎に苦しむ作者はその日肌を引っ掻くのと同じ強さで綿布を引っ掻き記録したのだという。身体性と、その日々の証が苦痛と回復とセットで作品化しており、引っ掻きの薄い日を観た時には心が浮き立つようなカタルシスを覚えたりもした。

篠藤碧空のこのパフォーマンスには驚嘆した。反復することの愛おしさというより、そこに狂気のようなものを覚えることもあるのだから不思議だ。

圧倒的に面白かったのは篠藤碧空さんのこのパフォーマンス。会期期間の10:00-18:00、休場日を除いて毎日ひたすらこの柱を押し続ける。労働の反復によって生まれた軌跡を毎日記録して展示する。動きと結果の“元も子もなさ”含め、営みの本質を突きつけられてしまった。静かなる狂気。#artschallenge2022 pic.twitter.com/6AZZyBh12b

— 月の人 (@ShapeMoon) February 5, 2022

私道かぴの「父親になったのはいつ?」ではヨーロッパ企画の中川晴樹が出ていて驚いた。父親になったことのない俳優たちが、台本を読みながら父親になったというテイでエピソードを語るその馴染まなさと俳優としての技量の間にあるぎこちないズレがどこか面白く、実際、自分のままでいるこの身体と思考が「いつ父親になるのか」という問いに向き合うことになった。

今年は7/30から芸術祭「あいち2022」が開催予定。この芸術祭のテーマも河原温の作品《I Am Still Alive》から取られ、「STILL ALIVE」と題された。生きること自体がどこか不安定になりつつある時代に、生きること自体を作品とするのは強固なステイトメントになり得る。この展覧会で得たミニマル/コンセプチュアルという視座を心の隅に置きながら、夏の開催を待ちたい。

#日記 #イベントレポ #美術展 #アート #現代アート #あいち2022 #舞台 #舞台鑑賞 #演劇鑑賞 #演劇 #ミニマル #コンセプチュアル