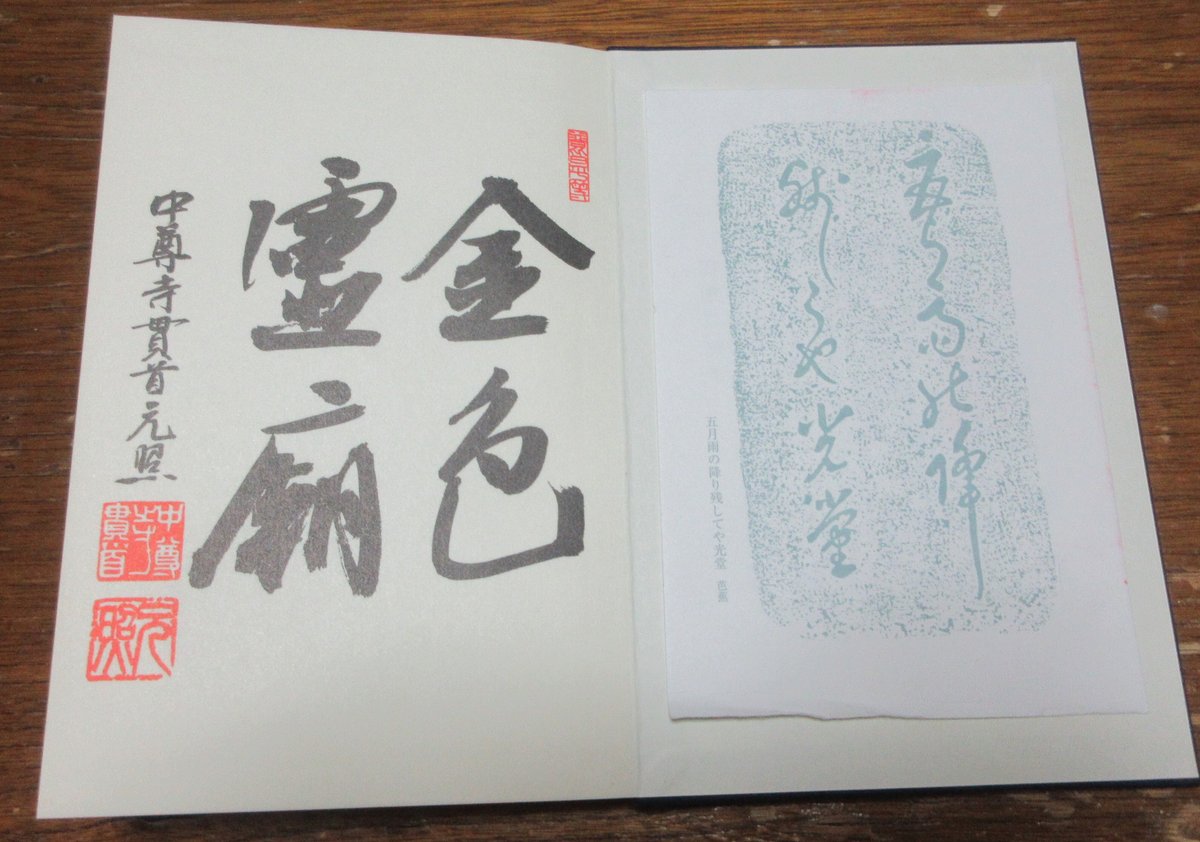

藤原氏の栄華に浸る 天台宗東北大本山中尊寺 私の百寺巡礼138

松尾芭蕉を廻る旅♪

という事で、やってきたのは岩手県平泉。

世界遺産ともなっている中尊寺を見ずにはおれまい。

作家・井上靖は、平泉の中尊寺金色堂を「美しい黄金の小函(こばこ)」と表現している。 金色堂は何の為に建てられたのか? いわば、藤原氏のお墓だ。 死後も金に包まれる。 21世紀の日本人Youtuberとはレベルが違う。 井上靖が中尊寺金色堂を訪れたのは65歳。自らの死を意識した頃だ。私も己の死を意識する年だ。 その覚悟を持って金色堂を観たい。

中尊寺は嘉祥3年(850)、比叡山延暦寺の高僧慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)によって開かれました。その後、12世紀のはじめに奥州藤原氏初代清衡公によって大規模な堂塔の造営が行われました。

清衡公の中尊寺建立の趣旨は、11世紀後半に東北地方で続いた戦乱(前九年・後三年合戦)で亡くなった生きとし生けるものの霊を敵味方の別なく慰め、「みちのく」といわれ辺境とされた東北地方に、仏国土(仏の教えによる平和な理想社会)を建設する、というものでした。それは戦乱で父や妻子を失い、骨肉の争いを余儀なくされた清衡公の非戦の決意でもありました。 清衡公は長治2年(1105)より中尊寺の造立に着手します。まず東北地方の中心にあたる関山に一基の塔を建て、境内の中央に釈迦・多宝如来の並座する多宝寺を建立し、続いて百余体の釈迦如来を安置した釈迦堂を建立します。この伽藍(がらん)建立は『法華経』の中に説かれる有名な一場面を具体的に表現したものでした。(中尊寺の説明より)

中尊寺と言うと、金色堂のイメージが強すぎ、藤原氏の栄華を誇る為のお堂なのだろう、と思っていた。どうやら違うようだ。

貫首も素敵な方だ。

ここでちと迷ってしまったのが、入館料はどこで払うの?ということであった。比叡山延暦寺のように入口に受付がないのだ。本堂でさえもそのまま入れた。

どうやら、入館料がひつようなのは金色堂とそこから先のようだ。

宮沢賢治の詩碑がある。

金色堂と芭蕉句碑。

五月雨の降り残してや光堂

私が勘違いしていたのだが、金色堂は外に光り輝くお堂が観えているのだろうと思っていたのだ。

実際は、金色堂を包むようなお堂が建てられてあり、入館料を払い金色堂を観ると言った形であった。藤原氏の栄華を思わせるものであった。

御朱印帳は金色堂にて販売とのことで、最初に金色堂に行き出入り口に向かう事にした。

ここまでは入館券がないと見られない場所だ。

本堂は流石に人が多く、他人が写真に写るのを怖れる私はここでの撮影は控えめにした。こちらでは植木職人の方らが植木の手入れをされていた。

植木職人の方らの会話。東北弁で何言ってるかわからなかった。英語より難しい・・・

聞き取ろうと必死な私に職人さんの親方さんが声を掛けてくれた。

「あんた、どこから来たの?」って。

埼玉県の秩父だと言ったら、「皆野町に知り合いがいるんだよ」との事であった。

真言宗の何とかって寺の人だよとのこと。

親方の話す地理感覚からすると、こちらの寺ではないかなと思うのだが。

秩父は真言宗、奥州は天台宗というそんな歴史的な話から、食文化と親方と何故か盛り上がってしまった。というか、話好きな方で、早く行かないと他の場所の入館時間が・・・と、熊野神社を諦めた。

秩父はうどん文化だけど、岩手県は小麦粉が育たないから蕎麦文化なんだよ。と、親方。今は、岩手県のお米とかあるけど、宮沢賢治が農民学校で教えていた明治時代とか大変だったかもしれないな、などとも思うのであった。

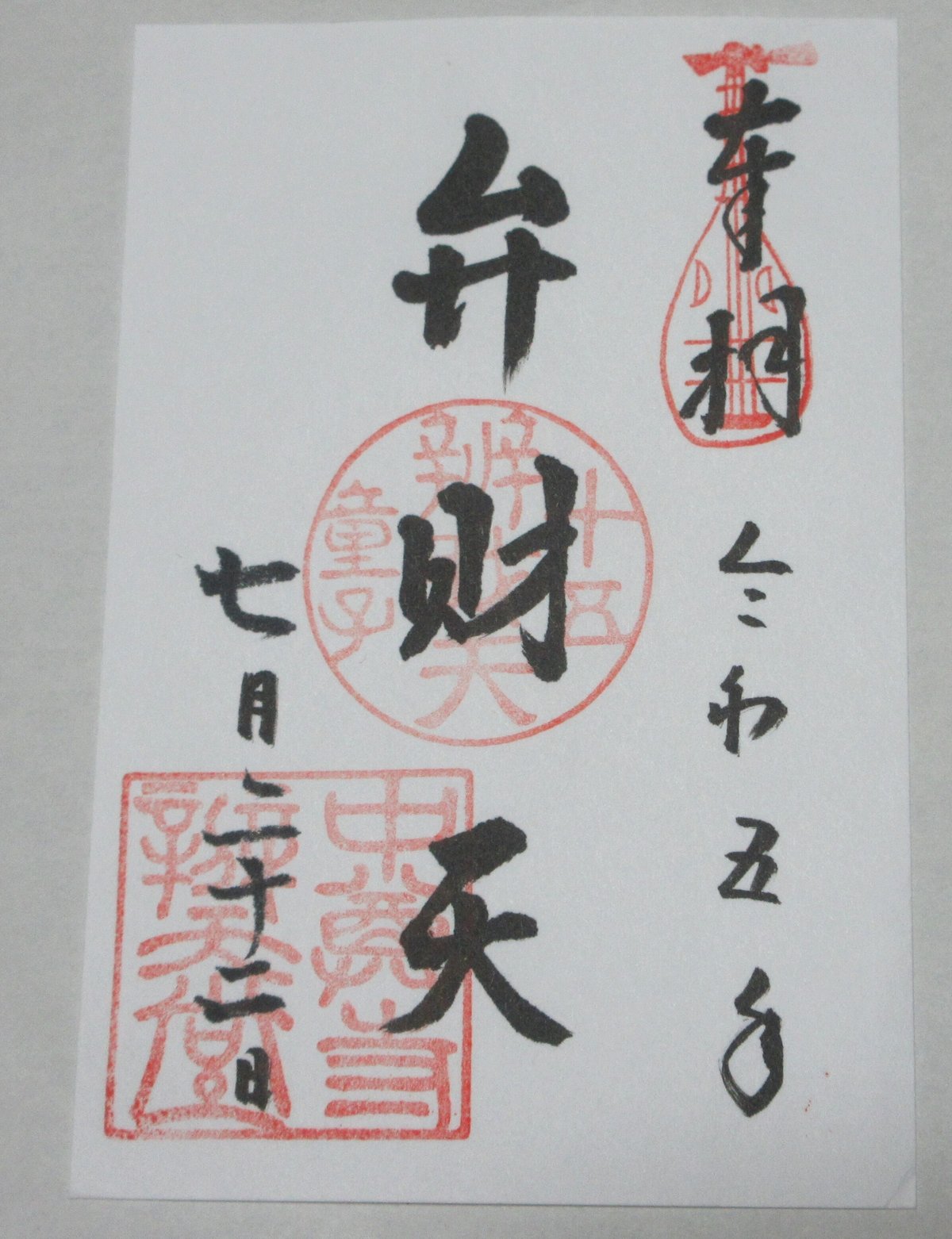

弁財天。

大日堂。

弁慶堂

八幡宮

実に様々な神仏の入り混じった地であった。白山神社もある。神仏習合として当然のように存在しているのだ。

と、ここで、私の下手くそな文章は見苦しいので、五木寛之先生の著書から抜粋したい。

かつて平泉では、奥州藤原氏が三代にわたって「黄金郷」としょうされた国を作っていた。このみちのくの地に花開いた、平泉文化ともいうべき華麗な文化。一時は京の都にも匹敵するような経済的、政治的、文化的に大きな国が存在していたのだ。

800年以上前のことながら、当時を想像すると、興奮を禁じ得ないところがある。

しかし、栄華を誇った藤原氏の「黄金の都」は、約100年で滅び去った。中尊寺という一寺院を除けば、今はそれを物語るものも殆どない。藤原氏三代の興亡の地、この平泉に中尊寺がどういう意味で存在していたのか、興味をひかれずにはいられない。

言うまでもなく、芭蕉の「おくの細道」の句でも有名である。

五月雨の降り残してや光堂

「光堂」とは中尊寺の金色堂のことだ。

芭蕉は更に、中尊寺から東南の方向にある高館と呼ばれる丘陵に立って、次の句を詠んでいる。そこは、源義経の終焉の地だ。芭蕉は眼下に北上川を見やりながら、義経と弁慶の死を悼み、奥州藤原氏の滅亡に涙を流し、過去の平泉の栄華をしのんだのだろう。

これもあまりにも有名な句だ。全国各地に足跡を残し、ご当地ソングのようにそれぞれの地で名句を作っている芭蕉には、半分辟易しながらも、やはり脱帽せざるを得ない。

杉木立の間から降り注ぐ、初夏の強い陽射しに照り付けられながら月見坂を登って行く。この坂を登り切れば、中尊寺の伽藍が見えてくるはずだ。

中尊寺と言えば、誰もが国宝の金色堂を思い浮かべるだろう。燦然(さんぜん)と輝く金色堂は天治元年(1124年)に作られた。現在の中尊寺の中では、創建当時の姿を留めているわずかな建物の一つだ。

源頼朝による奥州征伐以来、平泉は幾度となく戦火で焼けている。中尊寺も戦乱に巻き込まれて堂塔を焼失した。訪れる人もなく、荒廃していた時期もあったという。その中で金色堂は900年近くもの間、元の姿を保ってきたのだ。

昭和37年(1962年)から大修復が行われたとはいうものの、これは「みちのくの奇跡」と言ってもいいかもしれない。

しかも、金色堂の須弥壇(しゅみだん)には、奥州藤原氏三代と称される清衡・基衡・秀衡の遺体が葬られ、ミイラ化していたことが知られている。この金色堂は本来は阿弥陀堂だが、同時に葬堂でもあったわけである。

いったい、藤原一族はこの東北の地で何を夢見ていたのだろうか。様々な思いが頭の中を去来した。

藤原清衡は、 前九年の役 と後三年の役という2つの戦いを生き抜いた武将である。 中央の権力とせめぎ合い、奥州の有力者たちが争ったこの2つの長い戦いを経て、ついに覇者となったのが清衡だった。

清衡は平泉に移ってきて、最初にこの中尊寺を建てたと言われている。

もちろん、寺塔44余宇と言われるこの壮大な寺院は、一度に完成したのではない、清衡はまず関山(かんざん)の山頂に多宝塔を建立し、続いて釈迦堂、両界堂、二階大堂、金色堂などの伽藍を整備していったらしい。

清衡の死後、 息子の基衡がその後を継ぎ、 さらに平泉の権勢を高めた。その子、3代秀衡の時代に 平泉は最も栄華を極め、秀衡は都でも「みちのくの 黄金王」として 名声を得ていたという。

奈良の東大寺大仏の鍍金料として 源頼朝が一千両を寄進したのに対して 秀衡は五千両を寄進したというエピソードも伝えられている。

今、一般に思われてるイメージとは違って、当時の東北は非常に 豊かだった。特にみちのくは日本随一の金の産地であり、それを握ることで 藤原氏は権力を強めていく。都でも東北に君臨する藤原氏の動向は常に注目されていたらしい。

よく知られているように、少年時代の源義経は平泉の藤原秀衡を頼って、身を寄せている。それも、 秀衡の名声が遠方まで鳴り響いていたからだろう。

義経は 挙兵した兄頼朝のもとに馳せ参じ、平家との戦いには勝ったものの。 その 頼朝に追われて再び秀衡を頼ってくる。しかし、 頼みの綱の秀衡は亡くなってしまった。 その子 4代泰衡は頼朝の圧力に耐えかねて、義経を裏切る結果になったのだった。

泰衡は義経の首を鎌倉の頼朝に送って身の保全をはかったが、案に相違して、頼朝は奥州征伐を強行した。結局、泰衡は頼朝に討たれ、約100年間の栄華を誇った奥州藤原氏はついに滅亡する。

平泉は、そうした様々な歴史ドラマの舞台でもあった。

その中で私にとって特に印象深かったのは初代清衡が中尊寺を建立した時に書いたとされる「中尊寺建立供養願文」である。そこには 次の一節がある

官軍夷慮の死事、古来幾多なり、毛羽麟介の屠を受くるもの過現無量なり、精魂は皆他方の界に去り、朽骨猶此土の塵となる、鐘声の地を動かす毎に冤霊をして浄刹に導かしめん。

( 攻めてきた官軍、守った蝦夷の別なく、戦いに果てたものは古来幾多である。戦で犠牲になった馬・鳥・魚介も過去現在。 数限りもない。 骨は朽ちて土の塵となっている。この鐘の音が地を動かすことに、罪なくして犠牲になったこれらの魂を安らぎの浄土へ導きたい。)

中尊寺の千田孝信貫首にこの願文について伺った。私はこれまで3回、千田貫首にお目にかかっている。貫首という肩書き からは、ちょっと近づきがたい人物を想像してしまうが、実は非常にウィットに飛んだユーモアのセンスをお持ちの方だ。

大正15年(1926年)生まれとのことで、ご本人は「マリリンモンローと同じ年の生まれです。別に相談したわけではありませんが」とにこやかにおっしゃる。思わずその年齢のマリリンモンロー を想像してしまった。

つい調子に乗って ずいぶん 砕けた話もさせていただいたが、千田貫首にはたくさんのことを教えられた。

まず、清衡の中尊寺建立供養願文に出てくる毛羽麟介という言葉は特殊なもので、ここだけに見られるそうだ。 人間だけでなく、戦で傷ついた全ての生き物たちまでを視野に入れた 清衡の祈りではないか、と千田貫首は指摘されている。

清衡は比叡山から来た天台僧に色々学んでいたらしい。天台宗で展開された本覚思想と言われる教えでは、人も動物も自然の草木も石や土も皆成仏できると考える。それが素地にあって この清衡の「毛羽麟介」という言葉が出てきたのだろう。

それにしてもそうした考え方をすっと受け止められるというのは、やはりみちのくで生きている者の生活感覚ではないかという気がした。この清衡の願文は中尊寺の精神そのものだとも思えてくる。

もう一つ、千田貫首のお話で特に印象に残ったのは、人間にとっての悲しみということである。悲しみには人の心を浄化して安らぎに導く力があると千田貫首は言われた。よく ギリシャ悲劇などで「カタルシス」という言葉が使われるが、これも涙を流すことによって 魂を浄化するという意味だ。

千田貫首はそういう悲しみが中尊寺の存在の背景にずっと流れ続けている、とも指摘された。 また、東北の歴史とは阻害の歴史であり その苦しみは 中央の人たちの目には映っていない、こうした悲しみを境内の一木一草の佇まいから感じ取ってほしいとも おっしゃった。

東北の寺をあちこち歩くようになってからというもの、私もどこかに一抹の「サウダーデ」を感じている。「サウダーデ」という言葉は ポルトガル語である。ポルトガルの伝統的な歌謡曲である ファドには「サウダーデ」という名の名曲がある。

この言葉は日本語にはなかなか訳しにくい。憂愁とか哀愁と訳されたりするが、ちょっと甘すぎる気がする。と言って郷愁とも違う 孤郷という訳も見たが、どれも しっくりこない感じがある。

そこで、私は勝手にこれを「暗愁」と訳して納得している。東北の人々の心の中には、どこかに このサウダーデという感情が潜んでるような気がしてならない。

中尊寺は、金色堂と経蔵を除いて多くの伽藍を火災で消失している、そのため、この2つのお堂以外は、ほとんどが近代以降に再建されたものだ。この本堂も明治42年(1909年)に建てられている。

面白いことに、その屋根の形がどことなく神社や京都御所に似ている。明治42年と言えば、日露戦争が終わった4年後だ。日本のナショナリズムがぐんぐん盛り上がっていく中で隆盛する神道の影響を受けたのだろうか、寺院でありながら神社を思わせる建築物になっていた。

こうしてみると、建物にも微妙にその時代ごとの国家の雰囲気が反映してるようで、なかなか興味深い。

中尊寺は天台宗の東北大本山で本堂の本尊は阿弥陀如来である。阿弥陀如来というと、やはり中尊寺は浄土信仰の寺なのだろう、と想像してしまう。

しかし、千田貫首のお話では、藤原清衡が最初に建てたのは多宝塔だった。多宝塔というのは法華経による堂宇である。清衡は法華経の精神に基づいて実際にこのみちのくに理想の社会を築こうとしたらしい。今、この多宝塔は消失して存在しないのだが、当時は関山の頂き 近くにそびえ立っていたそうだ 。

そして焼け残ったのが金色堂と経蔵である。前者は、明らかに 浄土教に基づく堂宇だ。そのため、中尊寺というと、来世往生の寺院だとみなされるようになったのだろう。だが、本来は法華経と浄土教、その両方の精神が流れていたのである。

もちろん、清衡によって中尊寺が再興された12世紀 というのは末法思想が燎原の火のごとくに 広がった時代だ。それだけに来世で浄土に導かれたいと願う浄土教の影響は強く受けている。金色堂はまさに清衡がみちのくの浄土として作ったものだと言えよう。

本堂から少し離れた境内の西の方に経蔵と寄り添うようにして金色堂が建っている。

初めて金色堂を見た時の印象は意外に小さいお堂だなというものだった。実際に、金色堂は間口も奥行きも5m余りしかない。

壊れやすい貴重品のようにガラスケースの中に収められた金色堂は、さらに覆堂というコンクリートの建物にすっぽり覆われている。覆堂をくぐって 金色堂の前に立った参拝客は、このガラスケースの中へ入ることはできない。

そんなこともあって 写真で見て想像していた時よりもずっと小さい感じがしたのだった。

2度目に参拝した時は、特に小さいとも大きいとも感じなかった。ただ3度目の今回は、どういうわけか金色堂がとても大きく感じられる。回を重ねてくるごとに この小ぶりなお堂がどんどん広がって感じられてくるというのは不思議だった。もしかすると、5回、10回と見続ければ、この小さなお堂にものすごく広い宇宙空間が感じられるようになるのではなかろうか。

かつて中尊寺を訪れた井上靖氏は、あるエッセイの中で金色堂のことを「美しい黄金の小函」と表現していた。

その言葉を思い浮かべながら私が金色堂を前にして空想したの、はこの美しい黄金の小函 が建立された当初のことだった。天治元年(1124年)に完成してからしばらくの間は覆堂もなく、金色堂は保護する建物なしにここに存在していたという。

ということは、この 木々の青葉の中に金色に光り輝く小函がありのままの姿で立っていたことになる。自然の風雪にさらされて傷みもしただろう。容赦なく冷たい雨に打たれもしただろう。

しかし、山道をたどってきた 旅人の目の前には、緑に包まれた金色のお堂が忽然と現れる。その瞬間の旅人の感動というものはどれほど大きかったことだろうか。

私は頭の中で、その衝撃的な情景をあたかも蜃気楼のように思い浮かべていた。

金色堂の横にある経蔵も創建当時の面影を伝える貴重な建物だ。 屋根のそりなどの曲線がとても美しい。

その経蔵の近くにはお決まりの芭蕉の「五月雨」の句碑があるのだが、予期していなかったのはそこで宮沢賢治の「中尊寺」という詩碑に出会ったことである。

宮沢賢治と中尊寺の関係を考えたとき、法華経だ。と思い当たった。

岩手に生れた宮沢賢治は、詩人 作家であると同時にその生涯を通じて熱烈な法華経の信者であった。亡くなる時には法華経を千部まわりの人々に配るようにと遺言したほどだったという。その賢治が法華経の精神で建立された中尊寺に深い共感を抱いていたとしても不思議ではない。

この詩碑に刻まれてる「中尊寺」という詩とは別に、宮沢賢治は中学生時代に中尊寺を呼んだ次の短歌を作っている。

中尊寺 青葉に曇る 夕暮れの空 震わして 青き鐘なる

宮沢賢治といえば「雨にもマケズ」をはじめとして、誰しも詩を思い出すだろう。その賢治が若い頃にこういうロマンチックで純情な短歌を詠んでいたのは意外だった 。

この中に青き鐘という言葉がある。そういえばみちのくの中尊寺にはなんとなく青のイメージがある。前にここを訪れた時は秋の紅葉の時だったので 境内が朱色に染まっていたものの今は全山が青葉である。青のもみじというのも綺麗だなと思った。

この宮沢賢治の歌には「青葉に曇る」と「青き鐘なる」と青という言葉が2つも出てくる。青はブルー。青き鐘をブルーベル などと言うと、ちょっと洒落すぎているだろうか。

千田貫首はみちのくの悲しみについて話された。啄木や賢治の短歌の青もそういう気持ちを込めてのブルーなどかもしれない。

約100年、1世紀の間 栄えた黄金郷、 平泉。それが 欧州藤原氏の滅亡とともにかつての輝きを失っていく。

振り返ればその400年近く前、みちのくの先住民 だった蝦夷が坂上田村麻呂に征伐されている。その死者に対する鎮魂の願いを込めて藤原清衡は平泉に中尊寺を築いた。しかしその奥州藤原氏もまた 源頼朝に攻められて滅んでいった。

源義経と弁慶の非業の死は歌舞伎など様々な作品の題材となって語り継がれ、多くの人々の涙を誘ってきた。

この地に横たわっている深い悲しみ。一面のもみじの青は悲しみの色を染み出した色のようにも感じられる。

これまで藤原三代に渡って花開いた平泉文化は未開の地に出現した エキゾチックな文化というように受け止められてきた。だが、今回平泉を訪れてみて私はそれについても認識を新たにした。

平泉について長く研究を重ねて来られた東北大学名誉教授の高橋富雄氏はかつて「平泉の世紀」があったとその著書で力説されている。奥州藤原氏は 平泉に絢爛豪華な寺を建てたというだけではない 中尊寺を中核として、一つの大きな国づくりを構想していたのだという。

中尊寺は白河関から本州最北端の津軽へと続く道路の中間地点に建てられている。つまり、 幹線道路、国道の中心地点に位置しているわけだ。そのことから考えても平泉を中核として南は白河関、北は津軽の端まで影響力を持つ強大な王国が形成されていたというのである。

その証拠の一つとして一丁仏と呼ばれるものがある。藤原清衡は白河関から津軽までの国道の道筋1丁ごとに銀色の阿弥陀仏を描いた笠卒塔婆を立てさせていたらしい。

旅人はこの1つをたどりながら国道の中心に位置する中尊寺にお参りすることができた。南からは中尊寺を通って津軽へと行き、北からは中尊寺を抜けて白河関へと向かったのである。

色々な説があって 断定はできないか 当時の平泉の人口は9万人から10万人だったと 推定されている現在はそれに対して 現在は 1/10以下の約9000人だということだ。かつての繁栄が偲ばれる。

また平泉には中尊寺だけではなく ブランチ のような小さなお堂や寺が村ごとに設けられていたらしい。 8世紀、聖武天皇が国ごとに建立したのは国分寺だったが、いわば村分寺とでも言うようなものが 末端まで組織されていたわけだ。 すでに当時東北全体がネットワークされていた。そしてその大きな 楔となる 寺がこの平泉に出現していたことになる。

藤原三代 の財力は莫大なものだった。金色堂は京都を凌ぐ平安工芸技術の宝庫と言われている。清衡は京都から一流の仏師や職人を招き、京都の様式による仏像や美術工芸品を作らせた。

だが、彼は決して京都文化を模倣して平泉にミニ 京都を作ろうとしたのではない。 むしろ、 京都にも 奈良にもなかったような 一つの国をここに築こうとしたことは歴然としている。

目の前にこれまで想像しなかった新しい平泉の姿が浮かび上がってきた。そして平泉の興亡に思いを馳せた時、悲しみの「青」が色濃く胸に迫ってきたのである。

平泉を責めた 源頼朝は、その直後に鎌倉に幕府を開く。前述の高橋富雄氏はこれについて 「鎌倉は平泉を模倣した」という大胆な仮説を提示している。つまり、頼朝は平泉を意識して平泉をモデルにして 鎌倉の町づくりや文化の形成をしたというのだ。

平泉の街や中尊寺を初めて目にした頼朝は、金色堂のまばゆいばかりの輝きに大きな衝撃を受けたことだろう。その時までみちのくの地にこれほどの文化が花開いているとは想像もしてなかったに違いない。

藤原氏 滅亡後、 頼朝は強引に欧州征伐を行った後ろめたさもあったのか。 平泉の寺を手厚く保護した。そればかりか中尊寺にあった二階大堂という伽藍を模して鎌倉に永福寺(ようふくじ)( 現在は廃寺)という寺を建立したという。

こうして見るとやはり、頼朝は「第二の平泉」というものを鎌倉に建設しようとしたのではないか。

鎌倉幕府が実はみちのくの平泉を模倣していたと想像してみると面白い。 鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府という歴史の前にもう一つ 平泉幕府というものを考えてもいいのではないか。これは私の独断だが、あながち空想だけではなかろうという気がする。

当時の平泉には1つの国があった。しかもその芯の部分には宗教的情念というものが横たわっていた。武士によって作られたそうした国がすでに12世紀初頭のみちのくには誕生していたのだ。

鎌倉は「第二の平泉」として出現し、その鎌倉幕府に続いて室町幕府ができやがて 江戸幕府が成立する。こんな風に想像すると、みちのくは日本という国の形成において、大変重要な地域だったのだということが実感できる。

藤原清衡らの「中尊寺建立供養願文」がいかに重要かと改めて気づく。彼は「毛羽麟介」 という言葉で、生きとし生けるもの全てを 分け隔てなく 安らぎの浄土 へ導こうとした。 その背景には 天台宗の「草木国土悉皆成仏」という思想が流れている。

古代から大きな対立や闘争が続いてきた東北の地で清衡はこの願文に自分の悲願を込めたのだと思う。

平泉に興亡した奥州藤原氏の黄金郷は清衡のこうした願いに支えられていたからこそ、尊く、美しく、また、悲しい。平泉という一つの国に流れた100年の重さを私たちは忘れてはならないのではないか。

すでに日が落ちて西の空が朱色に染まっている。この夕暮れの中で、果たして青き鐘はこれから先も人々の心になり続けるのだろうか。

天台宗東北大本山中尊寺

岩手県西磐井郡平泉町平泉衣関202

平泉駅から徒歩20分

平泉町巡回バスるんるんにて、中尊寺下車。