光の系譜とDistance

印象派 光の系譜展 に見とれてきました。あべのハルカス美術館にて開催中の。

イスラエル博物館から東京を経由して大阪という長旅…そして時空を超えての長旅…絵画のみなさん、本当にお疲れさまでした。

ものによっては100年以上前に描かれた絵画は、よーく見ると重ね塗りされた絵の具がヒビ割れているのが見えるんです。

時の流れを感じる(センチメンタル…)

もちろんメンテナンスや修復はされているのだろうし、描かれた当初の色合いそのままではないのだろうけど、時を超えて色んな国を旅してきた絵画にお目にかかれるのはとっても光栄です。

絵画そのものもだけど、額縁も重厚感があったり繊細な彫刻が施されていて見応えあり。

素人的には絵画そのものより、額縁の年季の入り方のほうが歴史を感じることができました。

絵なんか見に行って何が楽しいの?っていう人がゼロになることはないのかもだけど、そんな人に理由は教えてあげないけど楽しいんだな。

会ったこともない人が行ったことのない土地で描きとった景色や光や彩りを100年以上経ってから鑑賞するってなんかワクワクする。

今は誰でもお手軽に写真が撮れて、なんでも切り取って残せちゃうので100年後に今回みたいな展示があったら事実との対比ができ過ぎちゃってちょっとつまらなくかんじちゃうかもなぁとふと思ったのでした。

そして色んな知識も一定レベルを超えると諸説ありの闘いも生まれるのだろうけど、個人的にはその手前あたりのZONEで楽しんでゆけたらなと。

今回の展示の中で、1番有名なのはやっぱりモネさんでしょうか?Monetさん。睡蓮シリーズでお馴染みの。

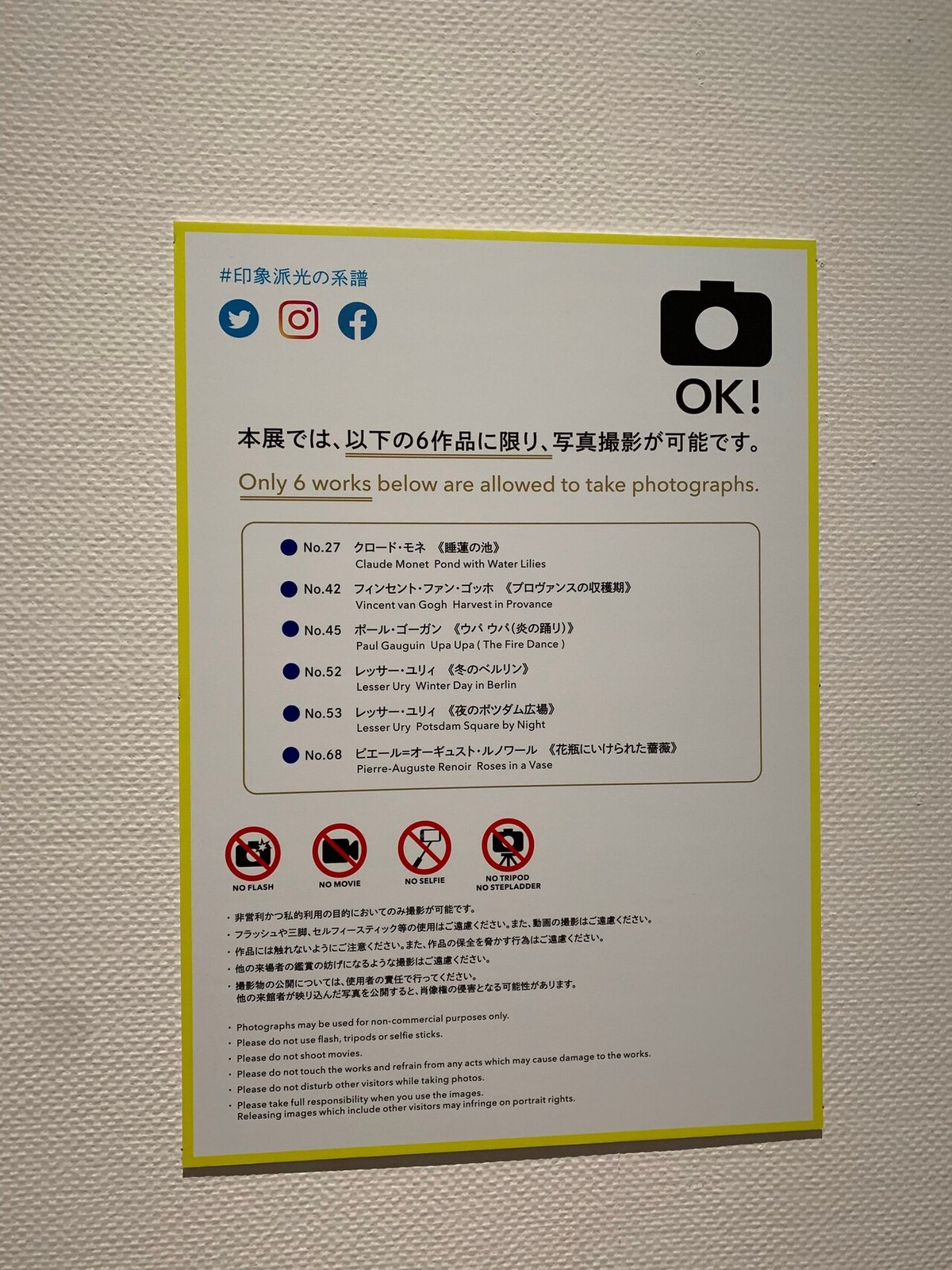

今回の印象派展では写真撮影OKな絵画が6枚ありました。

この睡蓮の池は一際贅沢な展示スペースになってました。

みなさん割り込んだりせず、長居したりもせず、譲り合いながら鑑賞していました。キットいつもそうとは限らないのだろうけど、平日の美術館ていいな。

近くで見るのもいいけれど、わたし含めてたくさんの人が(他の人とぶつからないよう気をつけながら)一歩、二歩と後ずさりをしながら眺めていました。

睡蓮の池から一定のDistanceをとると、ある地点で絵の具の質感だったものが水に見えてくるのです。

白っぽい絵の具が光に見えてくるのです。

他にも、No20のAlfred Sisleyの「サン=マメス、ロワン川のはしけ」も少しずつ後ずさりしてDistanceをとると、右下の絵の具の重なりが透明感を帯びて見えてすごく心惹かれて何回も見に戻ってしまいました。

かずら橋の近くでみた透明感抜群の吉野川の清流を思い出す…

あとなんか美術鑑賞は大人の贅沢な時間資産の使い方だなって思います。学生時代も美術史の授業楽しいなって思ってたけど、キット今聞いたらもっと楽しい。

大人になってからの方が勉強したくなるのなんでだろう?

学生の時は勉強しなきゃ!って義務だったけど(本当は権利だったんだけど)今は勉強の対象を自分で選択できるし勉強しなくてもいいのに勉強する時間とコストをかけることができる贅沢だからってのもあるのかなと思ってます。

あと今話題のミステリと言う勿れの原作も大好きなのですが、主人公の整くんはとにかく博識で色んなことに気づくし、違和感センサーがハイスペック!常に「何故?」の姿勢で物事と向き合っている大学生です。

楽しみにしていた印象派展に向かう途中で…なんてこともあったり。

そんな整くんとゆく美術館鑑賞ツアーとかできたらとても楽しいだろうなぁと思ったのでした。

そんなこんなで、時の流れと光を楽しみながらよき散歩ができました。