平時の軍隊の姿伝える絵葉書。これだって貴重な資料だ

長野県には戦前、松本市に歩兵50連隊の駐屯地が置かれ、50連隊が満州駐箚になった後も東部50部隊の看板を掲げ、兵隊の供給拠点として終戦まで続きました。そんな軍隊も、戦争さえなければ、平時の訓練を行い、人々に営内を見学させ、軍旗祭というイベントなどを開いていました。良し悪しはともかく、そんな姿を伝えるのが、主に兵営で販売されていた軍隊生活の絵葉書です。

正門の門柱の一部は、松本市の自衛隊駐屯地に移されています。跡地は信州大学や病院となっていて当時の建物は1棟だけ保存されていますが、周囲の土手は連隊の雰囲気を現在も感じさせます。

上写真は、おそらく満州事変から凱旋した部隊を迎えた際の祝日に合わせた飾り物です。年に1度、営内を解放する軍旗祭でも、こうした飾り物がつくられました。

上写真は婦人会の参観受け入れで、兵器の説明をしている場面です。軍隊は地域や家庭の協力あってこそと、こうしたことも行って理解に努めて居るのは、平時なら特に重視されたことでしょう。また、戦時の少年兵募集を視野に入れれば、特に母親への啓もう活動は重要だったといえます。

◇

絵葉書には、普段人々が立ち入ることのない営内の施設を写したものもあります。こうした絵葉書は、軍隊生活を知る上でも役立ちますし、軍隊の兵営の変遷なども伝わります。

ほかに、銃工場もあって、兵による普段の整備とは違うしっかりした調整や修理を行う場所もありました。

◇

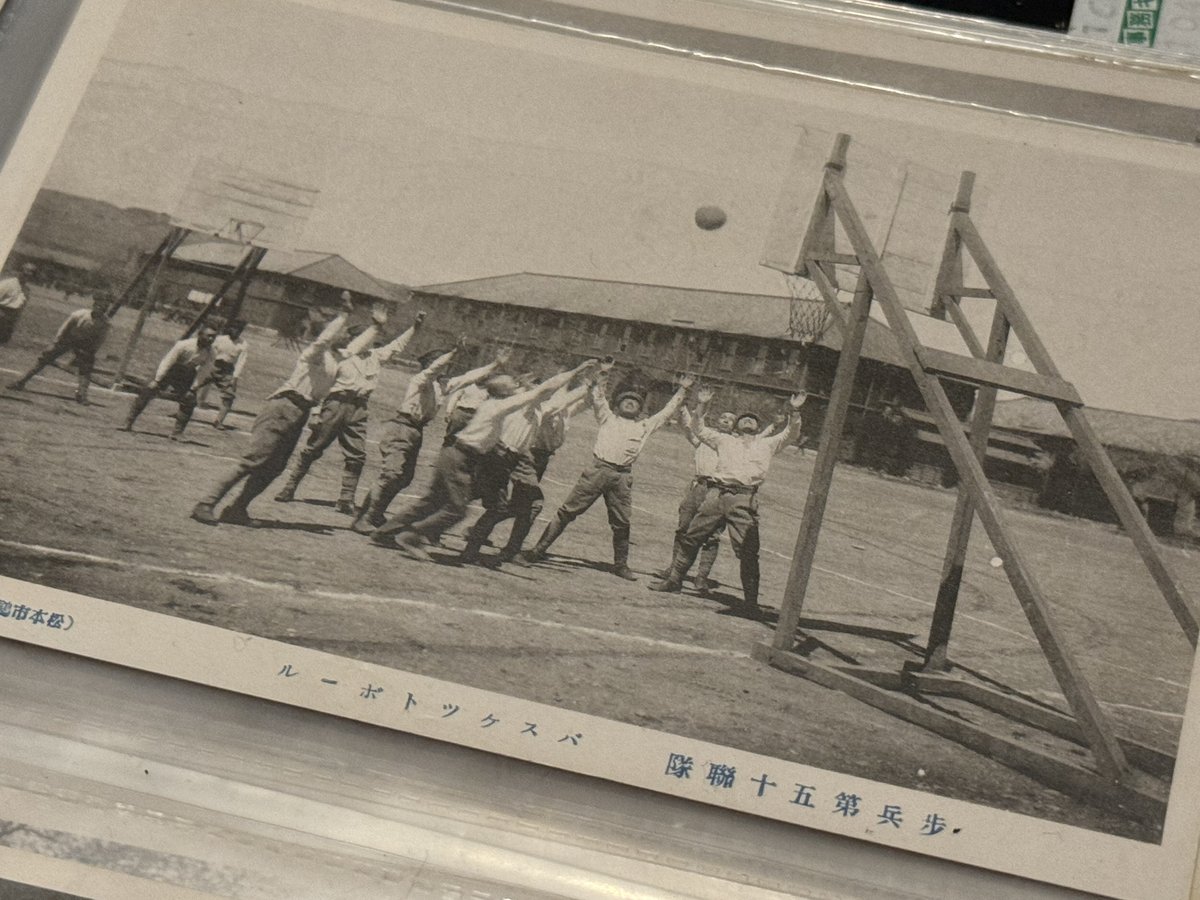

さて、では平時の兵隊は何をしていたか。野外での演習はあまりアップの写真はありません。やはり、軍機を考慮していたのでしょう。絵葉書の中でも、動きのあるものを集めてみました。

上写真は跳降台と呼ばれ、基本的には飛び降りる練習をする場所です。逆立ちでは使わないので、写真撮影でポーズを決めたのでしょう。顔はカメラに向ける余裕があったようで。

この平均台を大きくしたような「梁木」は、歩く場所の高さが4メートル、幅20センチ、長さ20メートルで、ロープ上りなどの運動もできることになっています。これは撮影用にいろいろ取りついたのでしょう。

平時であれば、こうした訓練を経て2年で除隊するのが現役兵でした。軍隊での出世を狙うには上等兵に選抜されるなど、いろいろ努力が必要でした。そのうえで下士官,士官の道をたどるには、士官学校などでの訓練も必要となっていきます。

こうして訓練を重ねた兵士も、度重なる戦争で次々と消耗していき、1944年ごろになると現役経験のない30代の人たちも一兵卒として引き抜かれ、一か月ほどの短期訓練ののち、激戦地へ。この過程で輸送船が次々撃沈されており、そのまま戦死となる兵も多かったこと、そして補給が届かず病に倒れ、飢餓に苦しみ亡くなった兵たち。戦闘より、そうした死亡のほうが多かったことは、記憶にとどめておきたいものです。

いいなと思ったら応援しよう!