真田氏で知られる長野県上田市にあった「上田飛行場」と戦後の悲劇

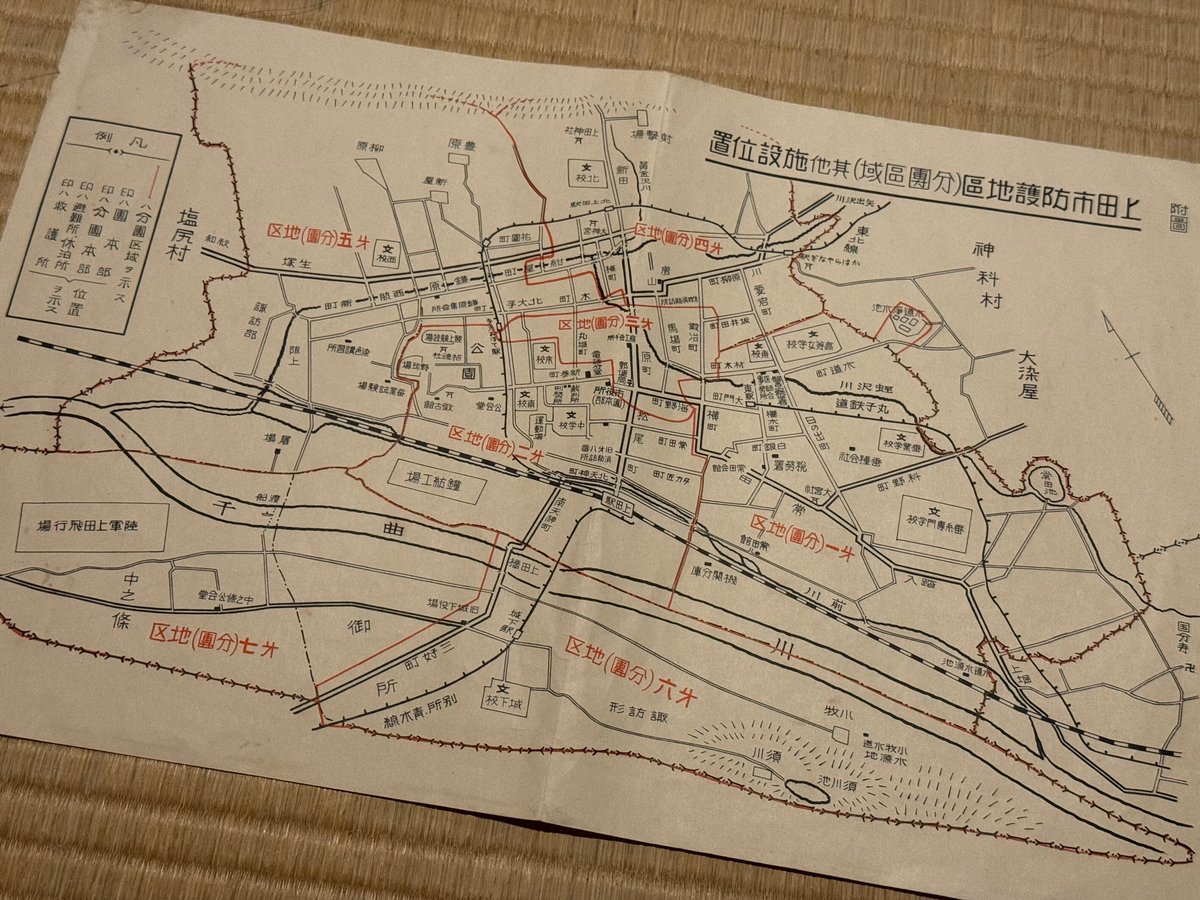

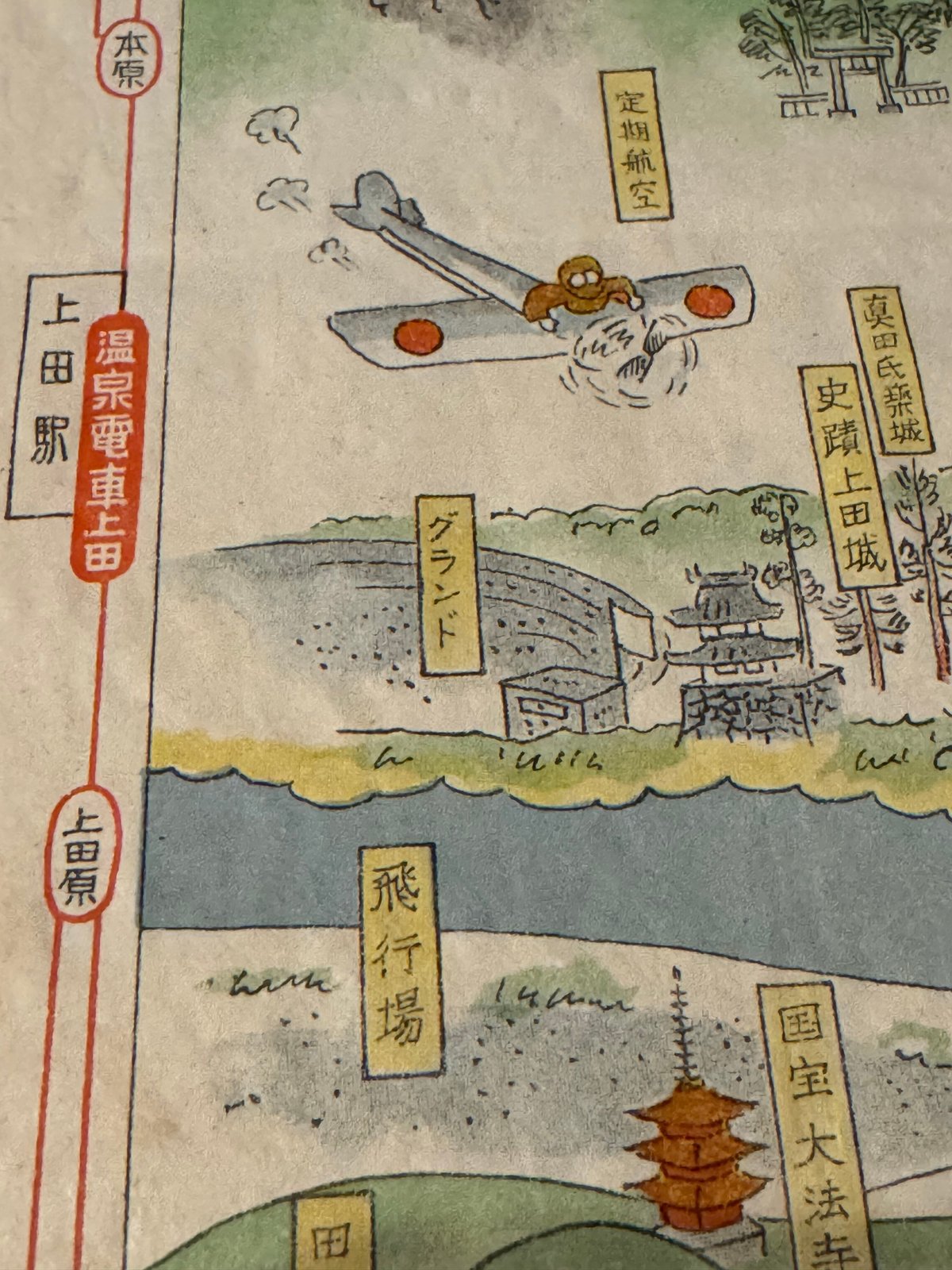

徳川の軍勢を二度撃退した真田氏の居城「上田城」で知られる長野県上田市の千曲川河畔に、1931(昭和6)年、上田市営飛行場が造られることになりました。不景気の失業救済土木事業として開墾を企てたものの、耕地に向かないとして飛行場として完成させ、観光や運輸での収入を見込んだ、当時全国で2番目の市営飛行場でした。だいたいの位置は、下の地図でどうぞ。

飛行場開きは1931年6月1日。当日は模範飛行もあって、上田市空前の人出だったとか。上田市役所に事務局を置く上田飛行協会が同年10月15日に発行した冊子「上田市飛行場と温泉」によりますと、延長600m幅員200m、格納庫は設置準備中で、飛行機格納天幕2基を装備。ほかに旅客輸送航路開拓を交渉中ともありました。

ちなみに、このパンフを発行してすぐの10月17—18日に開場祝賀式典と航空祭を開いていて、これに合わせて作ったものと推定され、これまたよくにぎわったようです。

また、上田市の施設とは別に、東京朝日新聞が格納庫を備え、東京ー上田ー新潟間の定期航空路を設定していたもようです。上記パンフの写真で、また雰囲気が伝わります。

飛行場があるというだけで、見に来る人もいたのでしょうか。こちら、飛行場までの距離や「自動車便あり」とわざわざ説明している上田駅前の松屋の弁当懸け紙。弁当を買って見物をーというところでしょう。

また、こちらの「名所煎餅」の懸け紙にも、地元の上田獅子の絵などと混じって飛行場が入っています。

また、東京の印刷会社に依頼して、ハイカラな市役所と飛行場を合わせた絵葉書もつくっていました。それほど、飛行場がある、というのはステータスであったでしょう。まあ、長野県には松本市笹部に日本初の個人飛行場があったりしましたが、規模や利用頻度からいけば上田は市営だけに力が入って規模も装備もしっかりしていたようです。

さて、華々しくスタートした上田市飛行場でしたが、まだ日本の航空界自体が黎明期であり、維持費用を稼ぎ出せるほどのものにはならなかったようです。あるいは、既にそれを見越していて、どうせ不景気対策の補助で作った飛行場でもあるしで、1932(昭和7)年5月18日に飛行機格納庫を作ったのに、翌年4月3日、陸軍に飛行場を献納します。所沢飛行学校の分校となり、日中戦争が1937(昭和12)年に始まると、さらに拡張工事や新たな格納庫の建設も行われました。以後、敗戦の日まで、訓練用に使われ、最後は特攻隊員を送り出す場となっていました。1945(昭和20)年10月、残存の飛行機は焼却され、飛行場用地は現在、県立千曲高校になっており、記念碑が往時をわずかに伝えています。

◇

終戦直後の1945(昭和20)年8月18日、陸軍上田飛行場で特攻隊の飛行訓練生を指導していた遊佐卯之助(ゆさ・うのすけ)准尉が、妻子を道連れに自決しました。「慰霊の集い」が例年、命日に合わせて上田市富士山の慰霊碑前で開かれています。市内などの有志でつくる慰霊の会が主催していて「再び戦争を起こさない」と誓う場となっています。

遊佐准尉は熊谷陸軍飛行学校上田教育隊の助教官として上田飛行場に赴任し、現在慰霊碑のある通称「猫山」で、妻秀子さんと幼い長女を道連れに自殺したということです。教え子を特攻に送り出しながら生き残ったことへの自責の念からだとされていますが、送られる方も、送り出す方もまともではいられなくなる、こんなことになる戦争は、もうごめんです。

同時に、戦争になってしまえば、こうした流れが止められなくなることも、肝に銘じておきたいものです。

いいなと思ったら応援しよう!