松代大本営、戦後間もなくの姿と「無駄な穴」の話

国土防衛の責任があった大日本帝国陸軍は戦局の悪化に合わせ、米軍が九州、関東など日本本土への上陸作戦を実施すると想定し、最後まで天皇を擁して各国と交渉しうる「大防空壕」として、現在の長野県長野市松代へ中心となる「松代大本営」を、そして現在の長野市や須坂市など周辺市町村を含む善光寺平一帯に通信基地や皇族らの避難所を建設する大規模な計画を進めていました。

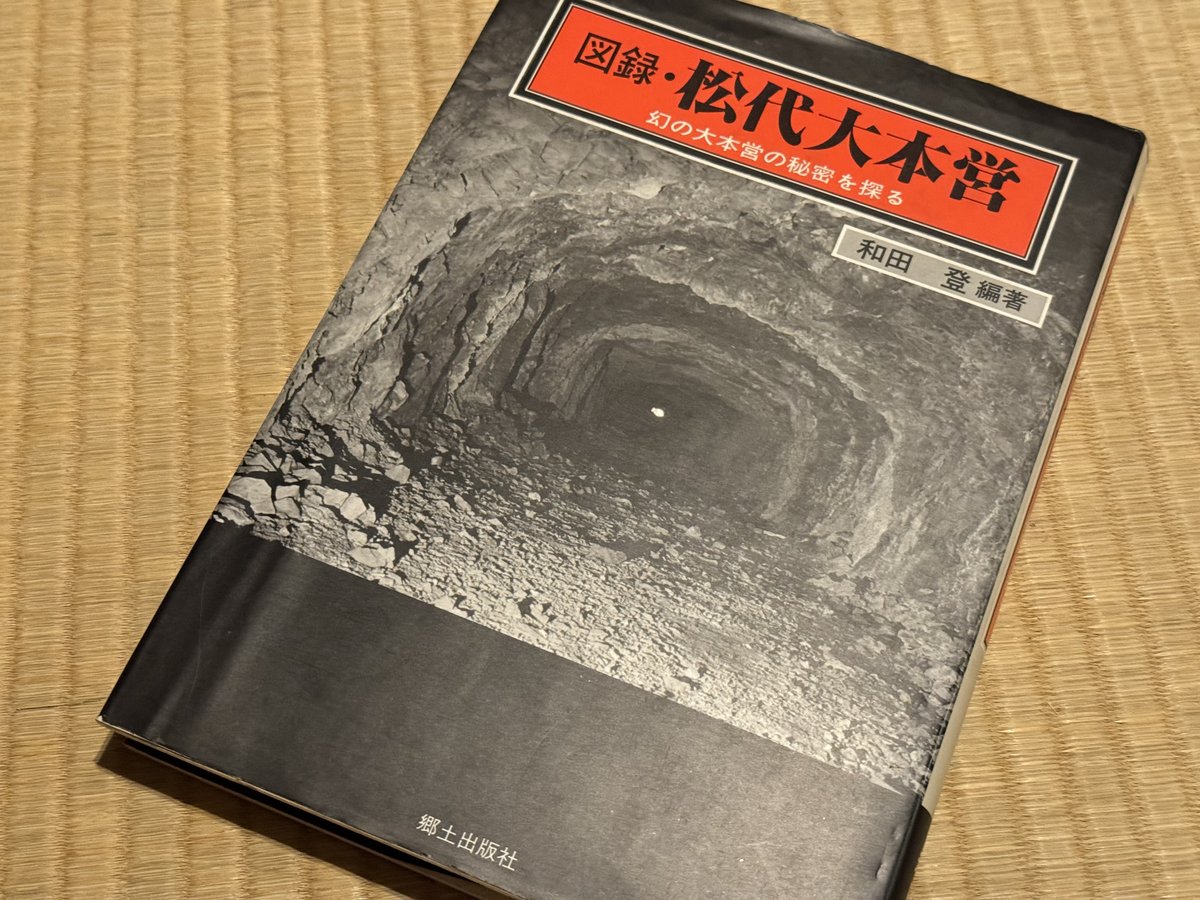

1944(昭和19)年2月には測量を開始、10月ごろから資材や朝鮮人労働者らが次々と集まり、建設予定地周辺の民家はわずかな猶予期間での立ち退きを迫られるー。そんな中で11月11日に最初の発破が響き、以後、敗戦まで工事が続けられます。そして残されたのが、岩盤を朝鮮人労働者(強制連行者も含む)が掘りぬいた巨大な地下の穴でした。1987年・郷土出版社発行の「図録・松代大本営」で現在立ち入れる象山地下壕の、見学用に整備される前の写真をどうぞ。

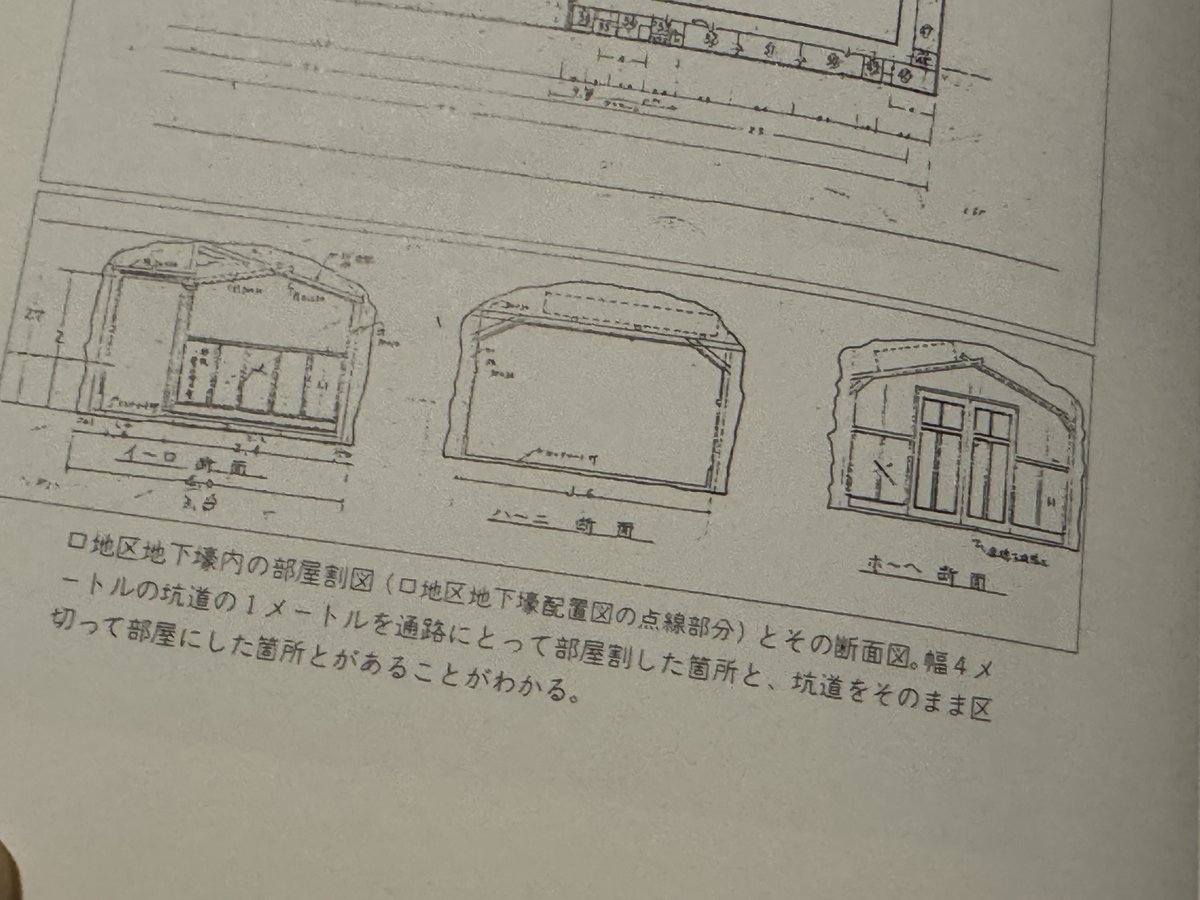

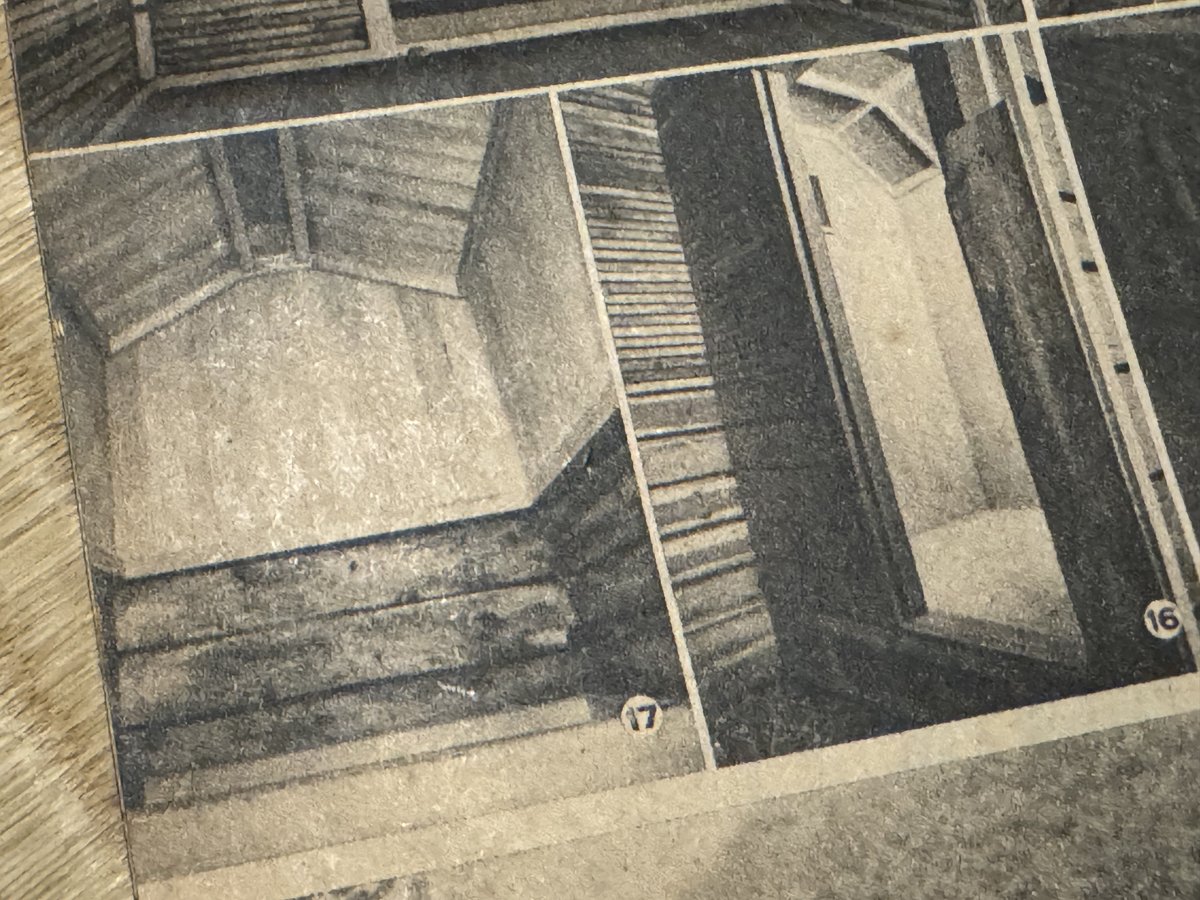

現在は象山地下壕の一部を長野市が管理して公開しているが、安全を考慮との名目で壁面を削り、こうした交差点は鉄骨などで補強されていて、これも当時のものと勘違いする人もいます。かつては懐中電灯で自己責任で入っていましたが、今は電気で明るく照らされていて、当時の雰囲気を感じるにはいささか残念なのですが「安全優先」となると仕方がないかもしれません。さて、このように掘りぬいた穴をどう仕上げる予定だったか。図面と敗戦後の1945年の報道で様子を見てみましょう。

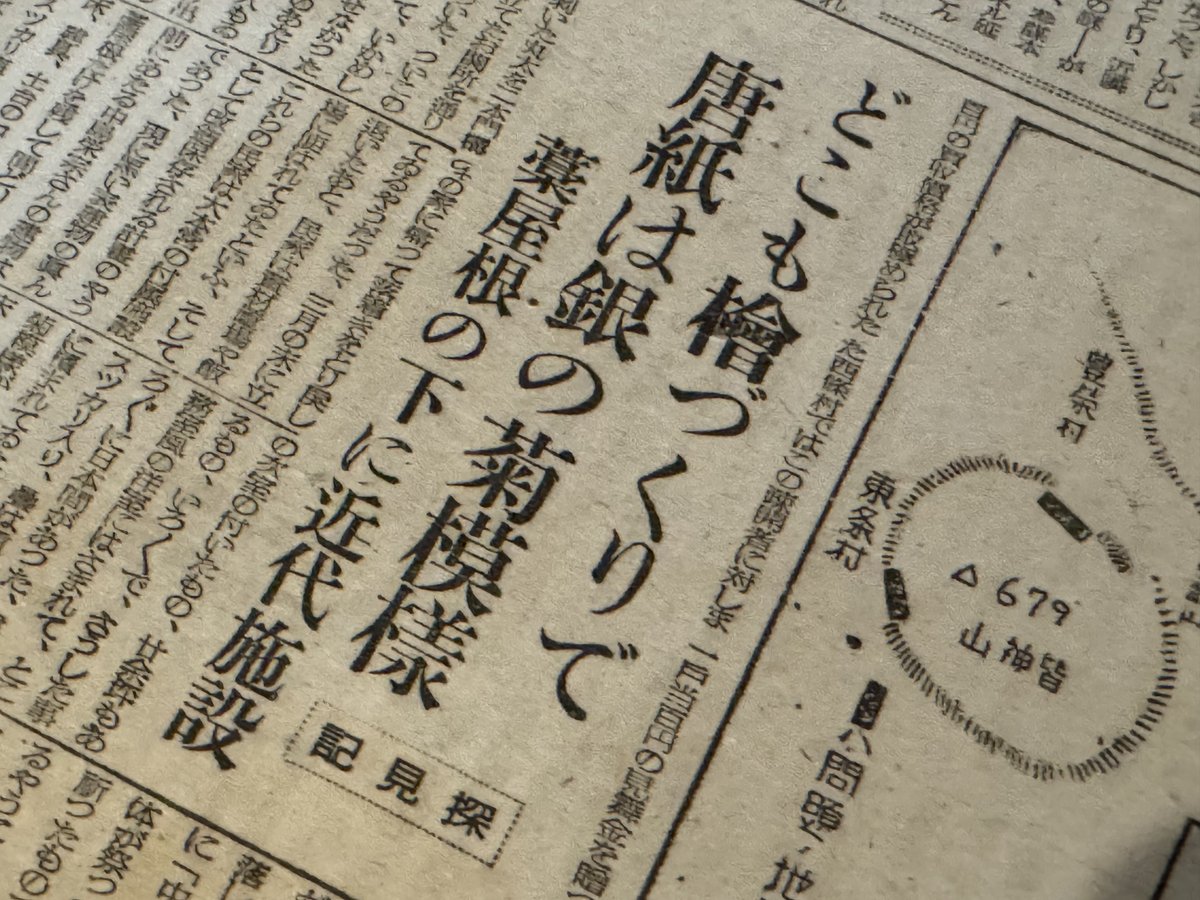

「どこも檜づくりで唐紙は銀の菊模様」とあるのが、内部の説明。ヒノキは柾目の立派な物で、天皇の権威を考えると同時に、吸湿効果も期待されたでしょう。菊模様は、皇室の模様と、地元の人たちも直感して「高貴な方が来る」と噂し合ったようです。

そして、同年12月15日発行の「アサヒグラフ」が「無用の長物地下大本営」と題して写真グラフを見開き2ページで紹介。まだ周辺住民が建具などをはぎ取ってしまう前の姿を記録しました。

この写真グラフの記事には、人が入るには湿気と不便さが問題、貯蔵庫にするにしてもここに貯蔵できるほどの品物がないとし「天下一の無用の長物は全山紅葉した信濃の山の胎内にでんとしておさまっていた」と書き、これが見出しにつながったのでした。表紙に天皇があることから、おそらく、宮中に差し入れられたことでしょう。1947年4月、戦後の巡幸で長野を訪れた天皇は、長野市の善光寺の背後にある展望道路に立って「この辺にムダな穴を掘ったそうだが…」と林長野県知事に尋ね、知事は松代方面に地下壕が作られたことを説明したのでしょう。当時の松代町役場などが観光振興のために1956(昭和31)年につくった冊子「松代地下大本営」が、この問いかけを記録していました。

中の人は、やはり天皇はアサヒグラフの見出しを覚えていたのではないか、と思うのです。それだけ印象に残っていたのかもしれませんし、戦時中に陸軍から計画を打ち明けられた際、東京を離れないとしたことを思いだしたのかもしれません。冊子は、観光名所の一つとして「また、大戦争反省の一資料として役立たん事を」切望しています。

こうした完成間近だった松代大本営を見ると、始まった戦争を止めるのがいかに困難であるかが分かります。軍人は、最後の最期まで戦うのが使命と心得ていて、それは臣民や国土がいかになろうとも、軍人にとっての最優先事項だからです。松代大本営は、まさにその軍隊の本質を伝える意味で、貴重な存在だと思うのです。

最後に、工事は朝鮮人労働者が基本で、勤労動員された地元の人たちは基本的に穴に入らず、運び出されたずりの処理などに当たっていました。勤労動員者の「日当をもらっていない」との証言もありますが、予算上はちゃんと用意されていました。勘違いでなければ、どこかで中抜きがあったのでしょう。そして朝鮮人労働者は工事会社が雇って居るので給料が支払われるのが当たり前ですが、これもピンハネがあったと考えるのが自然でしょう。それは、飯場ごとで食事内容の証言に差があること、スパイとしてもぐりこんでいた憲兵が、支給されたはずの食糧が行き渡っていなと見破っていることからも推測できます。

一方、自主渡航組が多かったと推測されますが、強制連行組も少なからずあったことは、当時の憲兵の証言で明らかです。地元研究者の名誉のため、明確にしておきます。

いいなと思ったら応援しよう!