経済制裁されたから自存自衛のため太平洋戦争開戦したというけれど、経済制裁される理由があったことは無視ー都合の良い戯言だ

太平洋戦争の開戦詔書には経済制裁で「自存自衛のため」やむなく戦端を開くことになったとあるので、一部の方たちから経済制裁をされたから仕方なく開戦した、と語られますが、経済制裁されるに至った経緯は、なぜか語ろうとしない。そこで、なぜ、経済制裁されるに至ったか、を整理してみました。

まず、大日本帝国は紀元2600年の1940(昭和15)年、コメは7分搗き以上の精米を禁止する、「ぜいたくは敵だ!」という標語が流れるという風に経済状態がひっ迫していました。それもこれも、1937(昭和12)年7月から続く日中戦争が終わりを見せない中、100万人もの軍隊を送り込んだ負担のためです。この年2月、何のため中国と戦争を続けているのかと問う斎藤隆夫衆院議員の「反軍演説」(参考・斎藤隆夫政治論集)に対し、軍はまともな回答ができませんでした。その一方で斎藤議員は衆議院を除名され、いかに「無目的で戦争しているという事実」を突きつけられた軍が狼狽したか、逆に明白となります。(斎藤氏は、戦時中の翼賛選挙で大政翼賛会非推薦でしたが当選、返り咲きます。)

1940(昭和15)年の日本は国力が日増しに減退していくのに、中国との戦争を5月18日から始めた重慶への無差別爆撃でも終了させられないという苦境に陥っていました。そしてそれより先の1939(昭和14)年12月22日、米国は日米通商航海条約の締結を拒否し、6月の最初の通告から半年後の1940年1月26日に失効します。この間、交渉は続けられていましたが、日本の対中国政策の変更要求について妥協が不成立となったことなどが理由で、これにより米国はいつでも禁輸品目を指定できるようになりました。米国は、6月3日に工作機械の対日輸出を禁止しており、これは重慶爆撃の影響があった可能性があります。

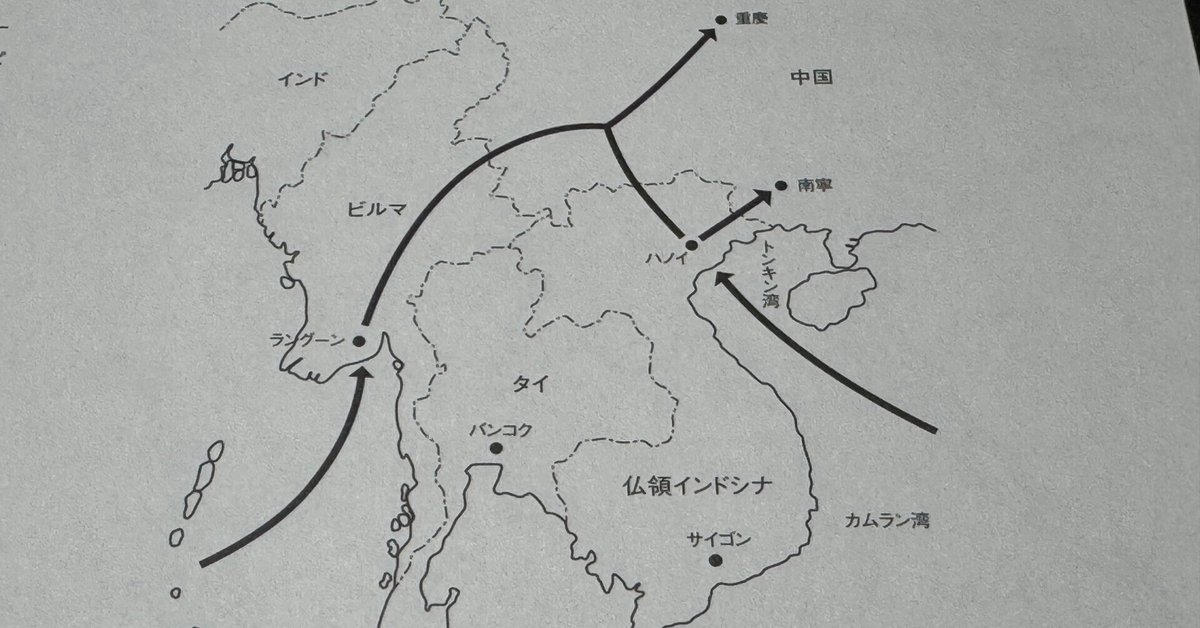

一方、日本は蒋介石率いる重慶政府への各国からの援助物資ルートを遮断することとし、フランス領インドシナ(仏印)からのルートを遮断する交渉を始め、突っぱねていたフランス側も6月21日にドイツに対しフランスが降伏すると、仏印総督は輸送禁止を決定。日本側からは6月29日に監視団がハノイに入り、8月には外交ルートで北部仏印進駐に関する公文が交換されます。

一方、7月27日に近衛文麿内閣で決定した「世界情勢の推移に伴う時局処理要綱」では「帝国の必要なる資源の獲得に努む 情況により武力を行使することあり」とし、この進駐に南方資源の確保という性格が加わります。進駐に関する調印は9月22日で、トンキン州の飛行場の使用や日本軍の駐屯などが行われることになります。しかし外交交渉による進駐の実現目前、23日に中国側から仏印に入る現地軍が勝手に仏印国境で攻撃を開始し、派遣軍が奇襲上陸するなど混乱。「昭和2万日の全記録・5」(講談社)によりますと、監視団の西原一策少将は「統帥乱れて信を中外に失う」と怒りの電報を参謀本部に打っています。以上が、北部仏印進駐です。

この結果、米国は日本の南下策を警戒し、9月26日に屑鉄の対日全面禁輸を発表、10月16日から鋼鉄と合わせて禁輸します。当時の日本の製鉄業界は屑鉄を多量に使う製鉄が主力だったことから、武器製造に大きな打撃となります(これが金属回収の遠因に)。さらに英国も、日本に配慮して7月12日から閉鎖していたビルマからの援助ルートを12月18日から再開します。こうして米英との対立を深めてしまいます。

◇

そして翌年の1941年6月11日、日本とオランダの間での特に蘭領インドネシアからの石油などの貿易協議が打ち切りとなり、外交的な物資確保が困難となります。7月28日、日本は南部仏印進駐を実現します。23日に南部仏印のナトランとサンジャックに直接上陸し、武力を背景に交渉した結果で、フランスのビシー政府が受け入れました。この行動は、7月2日の御前会議で決定した「情勢の推移に伴う帝国国策要綱」に沿ったもので、日中戦争の処理によって自存自衛の基礎を確立するため、南方の資源地帯への進行を決め目的達成のため「対英米戦を辞せず」としていました。

現地では7月29日、仏印の共同防衛に関する議定書の調印が行われます。日本は仏印へのフランスの主権を認めつつ、両国が仏印防衛の軍事協力をするとの内容で、航空基地や海軍基地の使用が認められました。

「昭和2万日の全記録・6」(講談社)によりますと、南部仏印の先端近くにある飛行場コンポントラッシュからマレー半島のコタバルまでは500㌔弱で、零戦や97式重爆撃機なら楽々行動圏内となるものでした。日本側としては、あくまで英米戦への備えという意図だったともされていますが、仏印に差し迫った軍事的脅威があるわけでもなく、南方の資源地帯の軍事力による制圧を狙う意図を疑われても仕方がない状況となりました。

実はこの年、日本は米国との戦争を回避するべく、ハル国務長官と野村・来栖大使との間で交渉が持たれていました。それにもかかわらず進む南部仏印進駐の動きに対し、米国は7月には石油禁輸の用意を示しつつ、25日に日本資産を凍結。英国も同日、オランダ領インドネシア(蘭印)も26日に実施します。これが最後の警告でしたが、進駐が実施されたことから、8月1日、米国は対日石油全面禁輸を行います。当時、日本の石油の最大輸入国は米国でしたから、その打撃は大きいものでした。

こうして、アメリカ、イギリス、オランダから物資の輸入を差し止められた日本は、ここに中国も加えて「ABCD包囲網(包囲陣)」と呼称し、欧米と中国が結託して日本に経済制裁を加えてきたと宣伝します。これが日本が開戦理由に挙げた「経済制裁」の実態でした。

つまり、既に日中戦争を継続する力を失い始めた大日本帝国が、南方のオランダ領インドネシア(蘭印)の資源を利用して日中戦争を続けようと画策し、仏印進駐で軍事圧力をかけたのが原因でした。自らまいた種なのです。だいたい、日本に攻め込まれている中国が日本を包囲しているという被害者的な詭弁が通用すると考えるあたりから、おかしなものなのです。

そして石油禁輸を受けてそれまでも南方への基地展開に積極的だった海軍は特に対米開戦に傾き、中国での戦闘を継続したい陸軍との間で利害が一致。米国と交渉しつつ、一方で対米英蘭戦の準備を進めます。

この年4月から始まった米国との交渉は、日中戦争の処理についてが中心でしたが、日本は「兵の血を流した土地を手離せるか」というのが基本で、平行線をたどります。日本側は中国での駐兵を25年をめどとする「甲案」と、南部仏印から北部仏印に引き上げて石油輸出の再開を求め、中国への支援を停止させる「乙案」を用意し、11月20日、最後通牒として「乙案」を提示、交渉期限を25日(後に29日)とします。これは、ハワイ攻撃部隊がヒトカップ湾を出撃するタイミングでした。

この日本案に対して、米側は日本に妥協の意思がないことを暗号解読などで承知していましたが、ともかく対案を提示することとし、時間稼ぎの暫定案が作られます。日本側の乙案に近いものもありました。

ただ、これを主要国などに伝えたところ、イギリスと中国が強く反発。また、南方に向けた日本軍の動きが活発であること、日本側が提案を受け入れる可能性が低いこと、石油輸出再開に米国世論の反発が考えられることなど、複数の理由を背景に暫定案を米国側は破棄し、問題解決の一案として「包括的基礎協定案」(通称・ハル・ノート)を11月26日に提示します。

その内容は、これまで話してきたことのまとめとしつつ、日本軍の仏印と中国からの撤兵、1901年の北清事変以来の権益の相互の放棄、通商協定締結交渉入りなどを提示しました。議論の基礎で、最後通牒などではなかったのです。

しかし、日本側は最後案を意味するに等しいと受け止め、12月1日の御前会議で開戦を決定。12月8日のコタバル上陸、真珠湾奇襲で太平洋戦争が勃発します。最初に攻撃準備ありきで柔軟性を欠き、その前に急ぎ最終案を提示したのは日本であり、力を背景にして硬直した姿勢が裏目に出ていったのです。

◇

ところで、ハル・ノートの中身(リンク先・外務省外交文書デジタルコレクション。項目8の8ページから9ページ)ですが「仏印と中国からの即時撤兵」「蒋介石政権の承認と(日本の傀儡の)南京政府の否認」「満州を含む中国大陸の利権放棄」「第三国との協定破棄(日本側は三国同盟破棄ととらえる)」など10項目。日本としては日露戦争以来広げてきた中国大陸の権益を中国への駐兵権や治外法権まですべて手放すのは、当時の指導層としてはできない相談だったでしょう。

ただ、今の視点からみれば、満鉄は赤字続きであったし、戦争による中国民衆の反発で商売もできない。石橋湛山の主張した小日本主義的に言えば、大陸から軍を退いて正常な国交と貿易や投資の関係を実現する絶好の機会でもありました。しかも、台湾や朝鮮には触れていないのです。国のかじ取りが完全に軍事思考、帝国主義思考に固まっていた日本の悲劇でもありました。

最後に、仏印はどうなったか。アジアの植民地解放を掲げた大日本帝国なら真っ先に武装解除して独立させてもいいはずなのに、二重統治を1945年3月まで続け、傀儡政権を立てますが、日本の敗戦後、それぞれの国の人たちによって独立が達成されていきます。大東亜共栄圏の幻を最も端的に表すのが、この仏印二重統治なのです。

将来のため、こうした歴史の流れは、押さえておきたいものです。

いいなと思ったら応援しよう!