潜水艦のごちそうだった「うなぎの缶詰」を試食したー「潜水艦気質よもやま物語」にちなんで

仕事から帰ると、妻が「今日の夕食は『うなぎの缶詰』ね」と言うではないか。実は以前、日本海軍の潜水艦の「潜航食」の代表であった「うなぎの缶詰」をいつか食べたいと探していたところ、ネット検索で見つけて、いい値段がするものの、思い切って中の人が買っておいたものなのです。先月末で賞味期限切れということで、まだ2週間も経ってないから、これを食べようということになったのでした。買ったはいいが、もったいなくて食べるタイミングを失していたところだったので、これはやむを得ない。貴重な試食となりました。

実は、潜水艦でうなぎの缶詰の話は、太平洋戦争当時、イー25潜水艦の聴音室員として乗り込んでいた槇幸さん著「潜水艦気質よもやま物語」(光人社)に度々出てきます。槇さんの緊張の中での一息の艦内生活描写、小貫健太郎さんのイラストに惹かれ、機会さえあれば食べたいと思っていたものなのです。

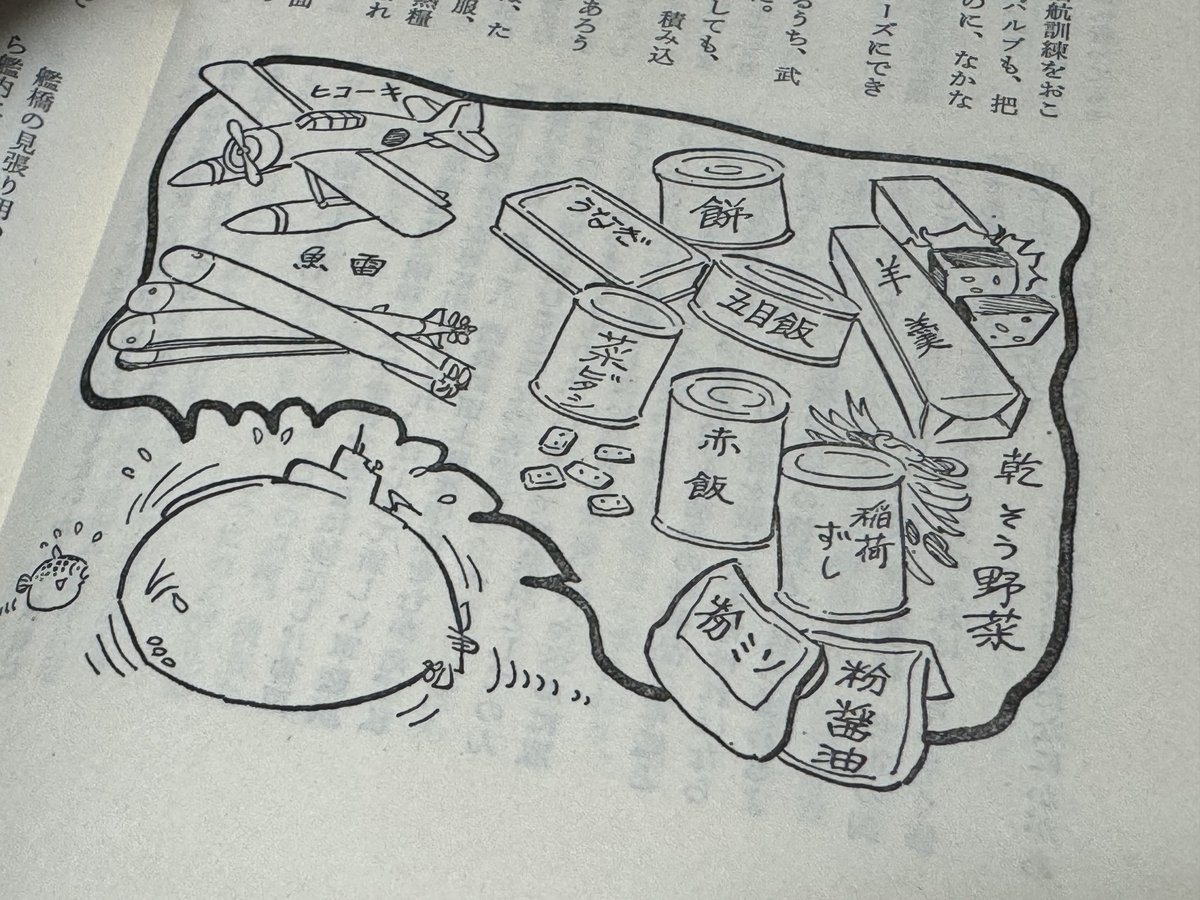

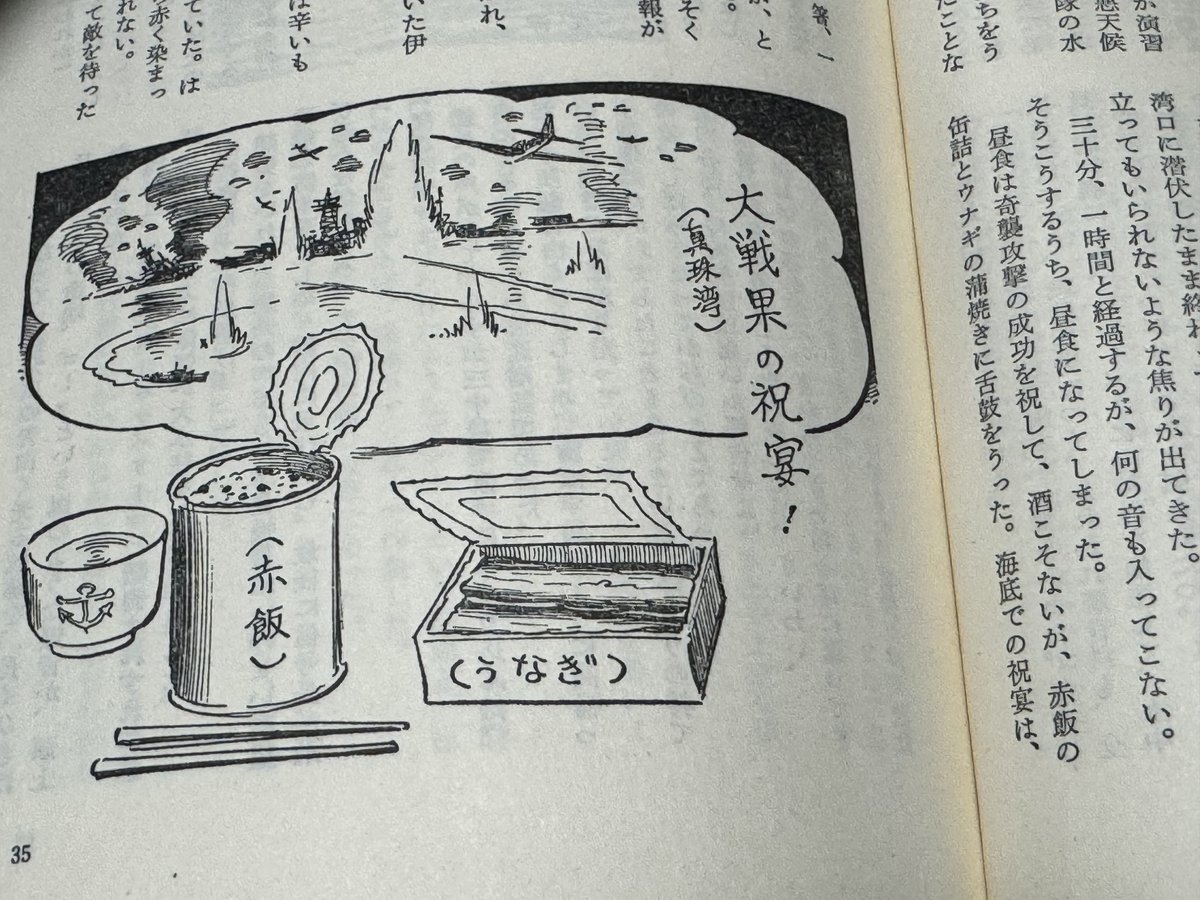

この本でうなぎの缶詰が初めて登場するのは、潜水艦の出港準備の備品の一つとしてで、それだけ思い入れもあったのかと。そして実際の食事は、太平洋戦争開戦時、ハワイ近海に進出して真珠湾攻撃の戦闘の響きが聞こえる艦内で奇襲攻撃の成功を祝した水中宴会の場面です。赤飯の缶詰とうなぎの缶詰で祝いながら、槇さんは「海底での祝宴はそうできるものでない。二度ないかもしれない。一箸、一箸を味わって食べる」と回想しています。

そして、やはり特別な食べ物だったのでしょう。イ―25潜水艦に積載した偵察機で米国への空襲を命じられた航空隊員の話し相手になった槇さんは、出撃前夜、2人でウイスキーを飲み、うなぎの缶詰を食しています。

◇

かつて、斎藤茂吉も戦争と聞いてうなぎの缶詰を買い込み、少しづつ食べたとか。中の人もうなぎは好物。うなぎの缶詰を開封するのは進んでやりました。缶の大きさは横10・5センチ、縦7・5センチ、厚さ2センチほどでした。

1缶に3切れ。2缶を夫婦で1缶づつ、どんぶり鉢に入れて電子レンジで加熱。立派にうな丼の雰囲気となりました。

お店で売っているウナギというわけにはいきません。賞味期限切れというところでしたので、少しパサつくかなと感じましたが、まずまずうなぎの雰囲気を味わって食べられました。そして夫婦で話した結果、生鮮品のない潜水艦の中での生活となると、うなぎの缶詰はごちそうだっただろうね、という結論になりました。

実際、よもやま話でもインド洋通商破壊戦の記録映画「轟沈」でも、生鮮食品がなく罐詰ばかりの日々に食欲が低下し、そこへ潤いを持たせてくれるのが甲板に飛びあがって来るトビウオだったということです。

こうして振り返り書いてきて、戦争とはやはり理不尽なものだなと思わずにはいられません。今、うなぎの缶詰を趣味的に食べられるのは、幸せなことです。そしてこの「よもやま話」で何度も出てくる、死と隣り合わせの生活。それを乗り切るために努めて前向きにふるまう兵隊たち。記録映画「轟沈」でも、敵艦を襲撃した後に爆雷攻撃を受ける場面の緊張した表情が出てきます。

誰もそんなことを望んでいないのに、職務としていかざるを得ない。生殺与奪の権限を国や軍が握り、庶民はそれに振り回される。それが戦争なのです。軍人とはいえ、元々は庶民。いかねばならぬのなら、せめて、そこにうなぎの缶詰やトビウオ採りのような、ささやかな楽しみを見つけるしかなかったのではないでしょうか。そして、そのような楽しみさえ途絶え、餓死や病死で亡くなった兵が戦死よりも多い事を想う時、出てくるのは「二度と戦争はやってはいけない」です。誰も殺すことなく兵器が退役し、自衛官が退役できる、その状況を続ける努力を惜しんではいけないでしょう。

いいなと思ったら応援しよう!