絵も衝撃だが内容もスゴイ国策紙芝居「新体制さるかに」ー自助努力を求めるところは、現代の風潮では持ち上げる人が多いかも

昭和初期に隆盛した街頭紙芝居も、戦時体制下で軍需工場が工員を募集すると、そちらの方が儲かると転職する人が続出、下火となりますが、紙芝居の「宣伝力」に目を付けた政府や軍が、国策遂行に沿った内容の「国策紙芝居」を日中戦争も行き詰まる頃から敗戦まで、次々と発行していきます。国策紙芝居は、街頭よりも工場や集会、そして隣組やお寺など、身近なところでひざ詰めで実演され、効果を挙げていったとされています。

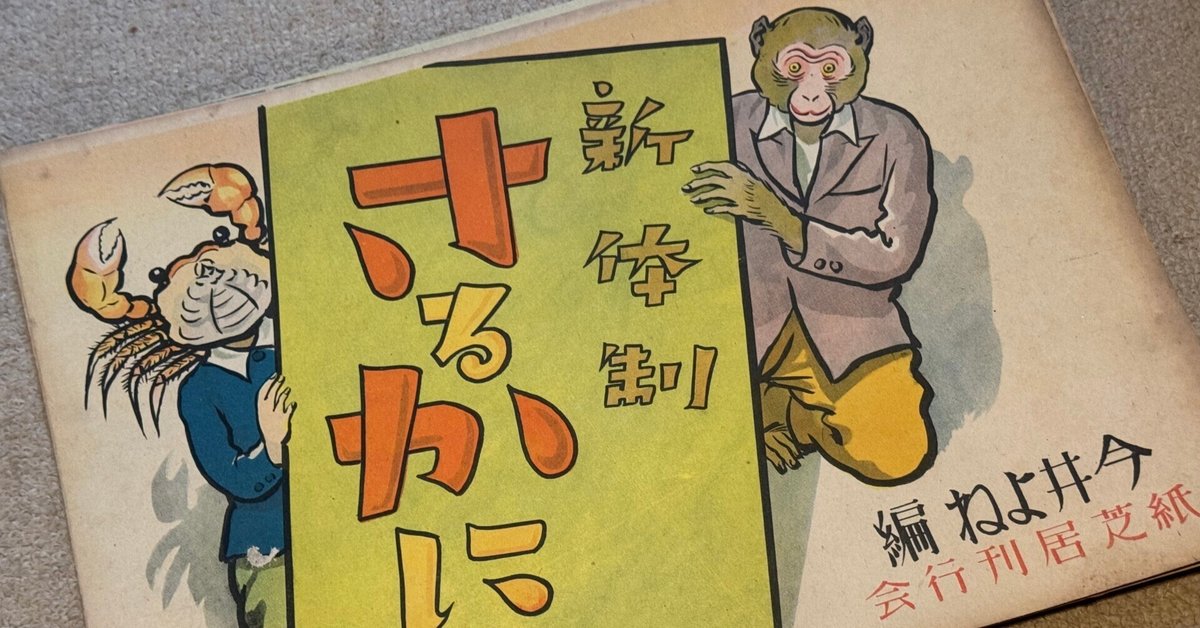

千数百点は作られたとされる「国策紙芝居」の中から、日中戦争下の1941(昭和16)6月27日発行「新体制さるかに」(今井よね編、山田勝治画、紙芝居刊行会発行)をご紹介します。「新体制」は前年に始まった近衛文麿を中心とした国民組織作りに端を発した言葉です。近衛はこの組織で軍を抑えようと狙ったのですが、結局は政党が解散、官僚組織と軍が先導する戦争遂行組織「大政翼賛会」の同年の結成となり、当初の願いと違う、臣民すべてを巻き込む戦争機械が「新体制」となったのです。

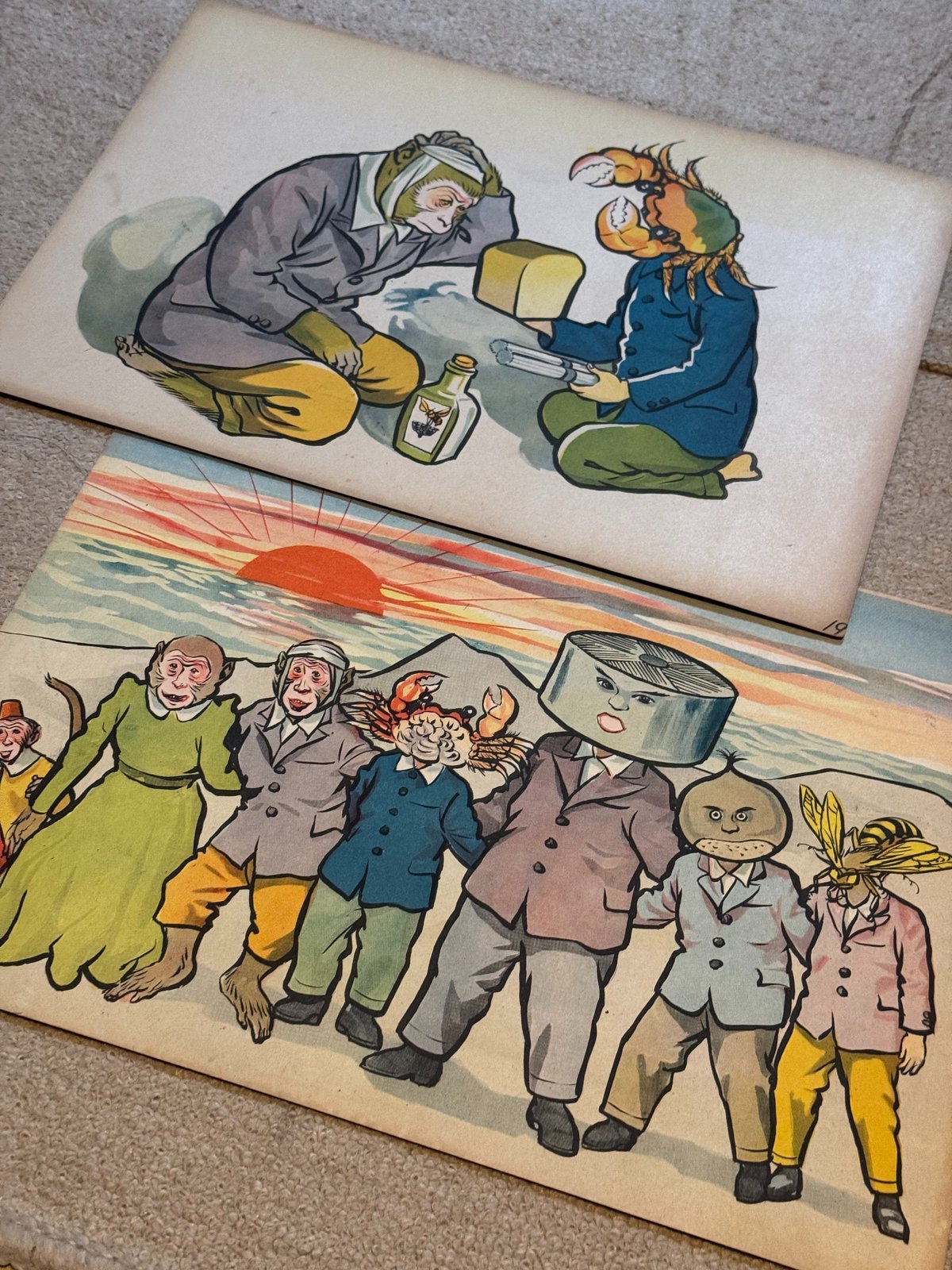

さて、国策紙芝居の中には、このように昔話の桃太郎や鼠の嫁入りなどを扱った作品がありますが、その中でも絵から内容から、異色の作品です。まず、スタートは昔話通り。サルの持ってきた柿の種とおにぎりを交換したカニが柿を育てます。

が、結局実った柿を食われて青柿をなげつけられ、カニは背中を痛め、おなかはすく、背中は痛むでおうちに帰ってしくしく泣きだします(´;ω;`)

そしてハチが見舞いに来て、サルは後でこらしめようというところまでは昔話の流れですが、そこは「新体制」です。「何!お腹がすいたって!じゃ、私のところの蜜を少し分けてあげましょう。おいしいですよ。握り飯なんか無くなったって、砂糖が足りなくったって、蜂蜜さえあれば大丈夫ですよ」「人間だってそうですよ。砂糖ばっかりに頼って居てはいけません。蜂蜜を使わねば」…そこか!

そして、花のたくさんあるところにミツバチの巣箱を置いて蜂蜜を集めることを勧め、さらに味も栄養も砂糖とは全然違うと強調します。

これで流れは読めたと思いますが、せっかくなので続けます。次いで見舞いに来たのが栗。やはりサルはこらしめようというところまではすぐ行きますが、山の木の実の利用を勧めます。カシ、ブナ、ナラなどのドングリはでんぷんが主成分で、タンニンを除けばアルコールにでも代用燃料にでもなると説明。そして「もっと研究してカシの実から真っ白い澱粉を作って下さい。コメだけを常食にしていれば、自然不足するようになります」。

なるほど、コメ節約をせよと。木の実を食え、と。しかも「もっと研究して」ときた。そして九州の山村では家畜の飼料にしていて、学校の児童が休みに実を集めているーと誘導します。

そして、次に来たのは、臼ではなく「挽き臼」でした。臼はコメに力を発揮しますから、ここは「挽き臼」でなければならないわけです。そして、サルはいけないとしつつ「しかしカニさん、握り飯を無くした位で困るのでは、あなたも知恵が足りない。大麦でも小麦でも、トウモロコシでも何でも私を使って粉にして食べると良いのです」。うどん、そば、パンなど何でもコメの飯の代わりになると強調。「大豆だって粉にすると色々な利用法があります。豆乳にしたって豆腐、卯の花にしたって、立派な食物です」

コメがないなら知恵を出して粉食をせよと。大変分かりやすい(皮肉)。まあ、当時はとにかくコメの飯をたくさん食べるという食習慣でしたから、それを変えさせようというわけですね。カニはすっかり元気になり、食物もたくさんできたと、うどん、ドングリで作ったパンをいただきます。

そして、挽き臼を大将にして、サルを懲らしめにでかけます。サル側もそれを察知して仲間を集めますが、どうもおなかがすいて力が入らない様子です。「腹が減っては戦は出来ぬと言います」と、あっさりサルたちは負けてしまいます。そしてサルは降参し、弱い者を騙さないと約束させられます。このあたりまでなら、まあ、昔話通りですが…。

そこは「新体制」です。しばらくしてカニはサルの家を訪ね、うどん、パン、蜂蜜を持って行ってやり「早く働いて食物を生産してください」とします。そして、朝日を背に、敵も味方も和平の歌を合唱で「新体制さるかに」一巻の終わりです。めでたしめでたし、と。

皆で不満を言わず、一致協力してあるもので工夫せよということが、大変分かりやすく通じますね。

◇

さて、サルは具体的な国家を示しているわけではありませんが、洋服姿から中国を想定せず、既に仏印進駐で関係が悪化し、政府が盛んにABCD包囲網と英米諸国を非難していた時期ですから、そうした意識が反映されているとも見ることができます。

いずれにしても、一致協力して食糧不足を乗り越え増産して戦に勝つという流れは、確かに軍と官僚の目指した「新体制」を適格に表しています。今井よねはキリスト教の伝道物の紙芝居を多数つくっていた方ですが、そういう人も、当時の時代の流れでこうした作品を作らざるを得なかったこと、それこそ、総力戦に向かった新体制の姿かもしれません。

ただ、当時、苦労を分かち合ったのが上流階級を除く臣民たちであったこと、忘れてはならないでしょう。一致団結を叫ぶ側が、共に汗を流すということはまずないと、疑ってかかる。それぐらいの見識がなければ、国家権力のいうがままにされていくことでしょう。(敬称略)

いいなと思ったら応援しよう!