スキルの組み合わせ(イラストx小説xSE)

はじめに

今の時代、なかなか一つのスキルをもって自分らしさを出していくのは難しいですが(比較対象と代替手段がありすぎる)、一つのスキルだけではなく、いくつかのスキルを組み合わせることでオリジナリティを出せるという話があります。

あるスキル分野ではトップレベルになれなくても、組み合わせるスキルに独自性があればオンリーワンになれるといった理論です。

現実はそんなに簡単にはいかないかもしれませんが、私は一理あると思います。特に現在は、ひと昔前では専門家の専売特許だったような技術も一般化されて誰でも自由に使うことができるようになりました。

要はやってみるかどうか。ということで、私のケースで実験してみましょう。

組み合わせるスキルを選ぼう

趣味ではじめたイラスト、もともと文章を書くのが好きだったのとイラストのネタになると思って書いている小説、そして本業のシステムエンジニア。これを組み合わせてみます。

イラスト :三年前にはじめたが、更新頻度はさっぱり。作品少ない。

小説 :ローカルで執筆継続中。近々HPを作って公開したい。

システムエンジニア :コーディングはご無沙汰。今は製品企画側。

やりたいことをイメージしよう

スキルの組み合わせでやりたいことをイメージしていきましょう。自分が力を入れたいことについて、困っていることについて……いろいろあると思います。私はイラストが遅々として進まず、「イラストが思ったように進まなくてビジュアル的に発信できる内容が少ないけど、ビジュアルで自分の世界観を発信したい」としました。

スキルで何ができるか考えよう

「イラスト」、「小説」、「システムエンジニア」のスキルを使って、「イラストが思ったように進まなくてビジュアル的に発信できる内容が少ないけど、ビジュアルで自分の世界観を発信したい」を解決するイメージを膨らませます。以下、意識してないけれど、たぶん頭の中で考えたことです。

小説を書くのは好きで絵を描くのに比べて文章は簡単に作れてしまう。だからイラストよりテキストの方がたくさん作れる。でもテキストだから、イラストつながりの人たちには伝わりづらい。本当はイラスト好きな人たちと交流したいのに。イラストは見てもらえばすぐに伝わるけど、テキストは文字を読むのが大変だから、なかな見てもらえない。でもちょっと待てよ。仕事の資料にあったけど、最近はテキストを使ったデータの可視化が流行っているな。じゃあ、自分の小説のテキストをマイニングしてビジュアル化してみたらどうだろうか。小説とイラストの内容は関係しているから、ビジュアル面でイラストの特徴を入れられたら。

アウトプットをイメージしよう

自作の小説をテキストマイニングしてビジュアル化。そこに自分のイラストの要素を入れる。

では、小説の文章を形態素として分析して、その頻出度を可視化するワードクラウドで表現してみたらどうだろう。それをイラストのフォルムでまとめる。

具体的なイメージが固まってきました。

やってみよう(実例)

環境設定

テキストをマイニングするなら、Pythonで提供されているパッケージが役に立ちそうです。ビジュアル化でもワードクラウドが面白そう。ということで、家用PCにPythonと必要なパッケージをインストールします。これが気軽にできてしまうのがシステムエンジニアのスキルです。(システムエンジニアじゃないと気軽にできない、という意味ではありません)

Pythonのインストール

pipを最新に更新

janomeをインストール

Visual Studioをインストール(wordclooudのインストールに必要)

wordcloudをインストール

ちなみに、wordcloudのインストール時に解決できないエラーがでて数時間消費しましたが、最終的にはwordcloudの旧verのバイナリを入手してインストールすることで対応できました。

形態素解析

日本語のワードクラウドを作るときに問題となるのが、形態素解析です。難しい言葉ですが、要は単語の抽出です。英語は単語がスペースで区切られているのでいいのですが、日本語は文章中で単語がつながっているので意味を持つ表現要素(形態素)の抽出が必要というわけです。

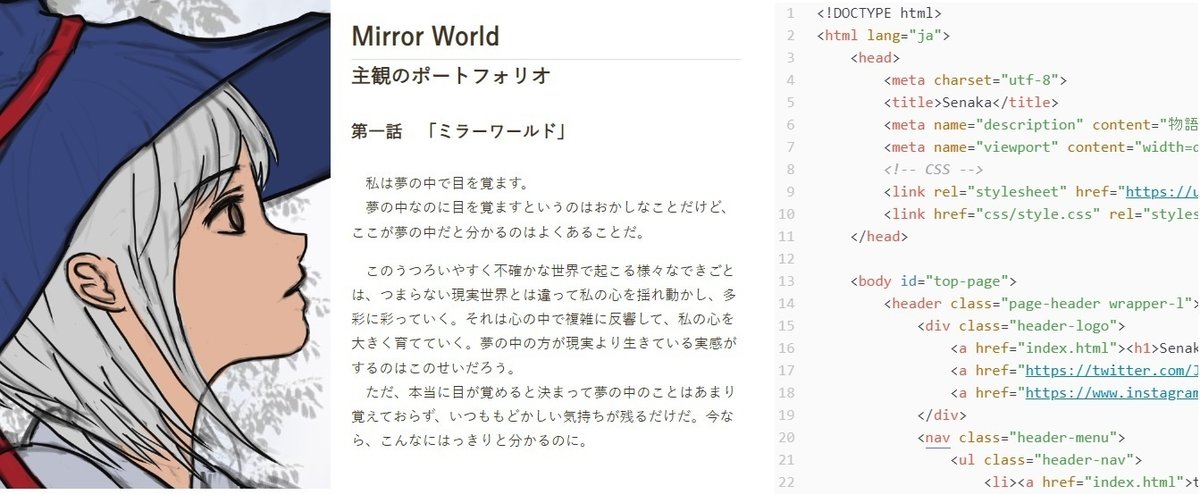

自作の小説「ミラーワールド 主観のポートフォリオ」の第一話をコピペしたテキストファイル"mirrorworld.txt"をPythonに読み込み、janomeに渡して任意の品詞を抽出します。このテキストがオリジナルであることが、小説スキルの腕の見せどころですね。

ここまでの内容をprint(words)で表示してみましょう。

単語が抽出されて、スペースで区切られていることが確認できました。

ワードクラウドの生成

いよいよ、ワードクラウドを生成します。デフォルトのままだと日本語が文字化けするので、任意のフォントを指定します。

次に、ワードクラウドを表示する際のマスクを指定します。これを先ほど読み込んだ小説と関連した自作のイラストにすることが、イラストスキルの出番となります。今回は、小説の主人公コトミが友達になる、学校中から魔法使いと揶揄される風変りな女の子のシルエットにしました。マスクは非表示=白、表示=黒なので、作成中のイラストをClipStudioで編集。キャラのレイヤーを結合した後、選択ツールを使って黒で塗りつぶして背景のレイヤーをオフにしたものをpngで保存して読み込みました。お絵描き好きなら一瞬の作業です。

最後に、表示したときに意味をなさないワードを除外指定します。各種オプションを設定して生成!

生成したワードクラウドをmatplotlibでビジュアライズします。

実行結果はこんな感じ。

主人公コトミの目線で描かれるお話のため、「私」が多いですね。単語どうしの距離が何か意味を持つようで、見ていておもしろい。ここから内容に興味をもって、小説を読んでもらえたらこんなにうれしいことはないです。

ちなみに、マスクを指定しないとこんな感じ(下図:本記事のタイトルに使いました)。これはこれで良いですね。

組み合わせる楽しさ

そもそも、自作小説のイメージイラストを自分で描いて、それを自分でHTML記述したWEBサイトで公開する……という構想もスキルのかけあわせでした。完全に楽しい電子工作の世界。

小説を書いていると文章が長くなるにつれて全体像をつかみづらくなってくるので、今度は形態素で共起ネットワークを作って確認しながらプロットを立ててみるとか。いや、その共起ネットワークの形成を時系列で動画にして、イラストと組み合わせてコンセプトアートっぽくしてみるとか……なんて想像するだけでも楽しいです。

最後に

今回やってみたことのひとつひとつはたいして難しい作業ではないです。

ただ、それをやってみようという心理的な障壁があるのだと思います。もともと持っているスキルを組み合わせるというのは、スキルの難易度ではなく心理的な敷居の低さ、つまり「やってみよう」と思える心の問題へのアプローチではないでしょうか。

裏を返すと、スキルの有無にかかわらず「やってみよう」と思ってトライ&エラーをする人がどんどんオリジナリティを出していく時代なんだと思います。そしてその経験がさらにオリジナリティを生み出していく。

ネット上に落ちている誰かが作った正解(=結果)をコスパ優先と称して競うように消費する姿とそれを強要する社会に違和感を持つのは、それを得るに至った経緯という大事な側面が蔑ろにされていると思うからです。「やってみよう」は結果がわからないからコスパが悪い、と。

ミシェル・フーコーがいう「デカルト的契機」を境にはじまった真理の知識化。それがAI技術の発展で加速する中、我々は何を大事にしていけばいいのか……これが小説「ミラーワールド 主観のポートフォリオ」のテーマになっています。

では、この続きは主人公のコトミに考えてもらいましょう。