五条天神宮〜日本最古の宝船図考9〜おみえ

これまでに、船=ユキ=ウツホ=○=胞衣、そこから派生して、胞衣とも深い関わりがあり、古来の宝船図に欠かせない「松」についてお伝えしてきました。

そうした中で、宝船図というのは、

・陰陽(火水)の調和的状態

・男女の交わりと生命の誕生(これについてはまた次回以降詳しく)

・あの世とこの世の境にあるもの

を描いているのではないか、ということがわかってきました。

船のない宝船図

途中、少彦名から派生して、えびす信仰についてもみていきましたが、えびす信仰に欠かせないものにお神影(おみえ)があります。全国のえびす神社にて授与しているお札のようなものです。

お神影は、宝船図と共通点するモチーフもあるため、私は密かに「船のない宝船図」だと思っています。

というのも、宝船と言ったら一般的には七福神を連想する方が少なくないですが、えびす神を欠いた七福神はほぼありません。

こちらもまた、シンプルな図案の中に実に深いメッセージが込められいるので、ぜひご紹介したいと思います。

えびす神社の総本社・西宮神社のホームページにある「えびす信仰資料」からいくつかお神影をみていただきましょう(お神影に限らず、えびす信仰に関する貴重な民俗的資料が数多く閲覧でき、素晴らしいページです)。

ここでは6種のお神影をピックアップして見ていきます。

①現在、全国のえびす神社で授与されているお神影(西宮神社系列)

②「内務省届済」の印があるもの(内務省は明治6〜昭和22年まで存在)(おそらく西宮神社系列)

③ 神戸市北区有野の田中家の屋根裏から見つかったとして、奉納されたもの。江戸時代後期のものか(おそらく西宮神社系列)

④ 京都府丹羽町の安井誠一氏が親より受継いだもの(おそらく西宮神社系列)

⑤愛知県あま市の大徳院の授与品。恵比寿を向かって右に、大黒天を左に祀れと書いてある。年年歳歳上へ上へと重ね貼るほど良い、ともある。

⑥京都えびす神社で現在授与されているお神影載っているアイテムの一つ一つを見ていきましょう。

1.波及び海(①〜⑥すべてに共通)

漂着神であり、海洋神であることに由来する。

2.松(①〜⑤に共通)

ただし、⑤は判然としない。長寿や永遠性を意味するのと同時に、あの世とこの世の境界を表す。宝船図にも描かれることが多い。

3.鯛及び釣り竿(①〜⑤に共通)

ほとんどのお神影で、えびす様が左脇に鯛を抱えている。加えて、⑤⑥には雌雄鯛も描かれる。鯛自体は多産・大漁・吉兆・商売繁盛のシンボルであり、日本神話において最初に出てくる魚として知られる。鯛、特に雌雄鯛は、宝船図の多くに描かれるモチーフ。

4.橘紋の瓶子(①〜④に共通)

これはお神影特有のモチーフで、瓶子(酒器)が何を意味するのか、なぜ2つあるのか不明ですが、もしこの絵柄を橙だと捉えるならば、「鯛々」ということで、雌雄鯛の代わりとして描かれていると解釈することもできるかもしれない。しかし、一般的には、この絵柄は「橘」とされる。宝船図に描かれているものは見たことがない。

5.宝珠(③〜⑥に共通)

心願成就の意。如意宝珠とも摩尼宝珠とも。3つあるのは、3が聖なる数字であるから。なお、秘教学においては、同じことが繰り返し3度起きるのは神の啓示だと言われる。宝船図にも必ずと言っていいほど描かれるモチーフ。

6.鍵(②③に共通)

秘教を解く「鍵」に喩えられる縁起物。宝船図にも描かれることがある。

7.升と升かき(②③に共通)

升かきとは、升でお米を測るときに使う棒のこと。米寿(88歳)を迎えた人が升かきを作ると長寿にあやかれると言われる。また、傑物の手相を表す、手の真ん中が一文字になる「マスカケ」は升かきから来ている。宝船図に描かれているものは見たことがない。

8.謎の網目状の物体(②③に共通)

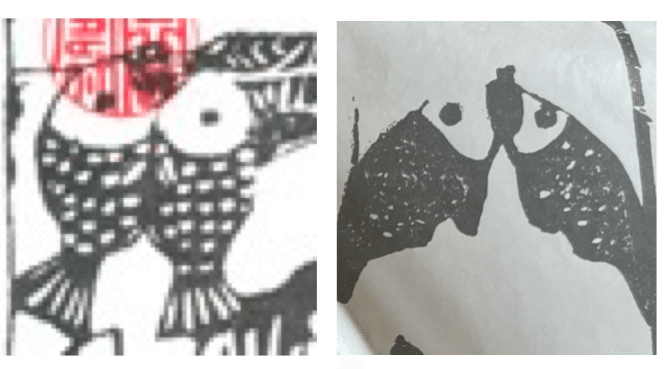

これは一体何なのか。わかる方がいらしたらぜひ教えていただきたいのですが、鱗状の模様をしていることと、2つの鯛がくっついたかのような形をしていることを考えると、雌雄鯛からの派生か。

なぜ、鯛は“つがい“でなくてはいけないのか

お神影において、かなり力点をおいて表現されているモチーフはというと鯛ではないでしょうか。まず、えびすさまが左脇に鯛を抱えているのは、右手に吊り竿を持っているのとセットで、どの図案においてもほぼ登場してきます。8の網目状の物体は、いささか謎なのですが、鱗状の模様と形状からは雌雄鯛を連想させます。また、橘紋が入った2つの瓶子(酒器)もまた、「橙=鯛々」を連想させます。

こうした登場の仕方を分析するに、「えびすが抱えている一匹の鯛」と「雌雄鯛」というのは同じ鯛でも意味が異なるのではないかと考えられます。

ここで、その辺りを理解するために、鯛という生物の特徴を押さえておきます。

1.寿命が長い魚で長いものでは40年生きるという(長寿)

2.味よし、色よし、姿よしの三拍子揃っている(めでたい)

3.雌雄一対で暮らし、先にどちらかが死んでも別のパートナーを探すことはないと言われている(夫婦円満)

4.一度の出産で、多いもので30〜1000万もの卵を産む(多産・大漁)

中でも3の、雌雄一対で暮らすという特徴を強調するために「雌雄鯛」を別途描く必要があったのではないでしょうか。

なぜ、橘(たちばな)であり、しかも一対(2つ)あるのか

橘紋の描かれた瓶子は、えびすのお神影には欠かせない要素です。では、橘という植物は古来、どういう意味を持つとされていたのでしょう。山口志道『水穂伝』より紹介いたします。

タチハナとは、タチは立なり、ハは葉なり、放なり。ナは双ぶことにて、葉の列を揃えて「能く立ち放れて双ぶ」と云う名なり。故に総てのものに対して立ち双ぶの義をなす。茲を以て古書より、御階の御外手の右近、左近の陣に片々には除目の義によりて、芽を出すを宰る梅あり。片々には夫々立ち双ぶの義にて橘あり。後に梅を桜に代えしというを考えるに、桜は陽木なれば、陽気進み昇るの気なり。神徳益々昌んに進み給うの時に従いてかく代えられしは、天地の自然なるべし。是の如くこの二木ありて、天徳を布来て草木芽を出し、君、徳を下して、臣、目を出すの義をなす。橘の立ち双ぶの義をなすことの如し。

凡そ、意訳すると以下のようになります。

「橘とは、「タチ」は「立つ」こと、「ハ」は「葉」や「放れる」ことを意味します。また「ナ」は「並ぶ」ことを指し、「葉がそろってよく立ち並ぶ」という意味。したがって、橘はすべてのものに対して「立ち並ぶ」という意味あいが。そのため、古くからの書物によれば、天皇の御殿の階段の左右には、右近・左近の陣があり、それぞれに特別な木が植えられていました。一方には、芽が出ることを司る「梅」が、もう一方には、「立ち並ぶ」ことを象徴する「橘」が植えられていましたが、その後に梅は桜に変えられました。桜と橘の二本の木が並ぶことで、天の徳が広まり、草木が芽吹きます。同様に、君主が徳をもって民を治めることで、臣下はその徳によって成長し、目を出す(才能を発揮する)ことになります。橘が「立ち並ぶ」ことを象徴するように、臣下も君主の徳のもとで発展するのです」

つまり、橘という言葉には「対」や「立ち並ぶ」という意味合いが元々込められているおり、そこには主従のような関係性も感じられます。

また、『水穂伝』には、そこから派生して三首の万葉集の歌があげられています。

橘の 蔭踏む道の 八衢(やちまた)に 物をぞ思ふ 妹に逢はずして(三方沙弥)

現代語訳:橘の影を踏む分かれ道のように、あれこれ思うのです。あなたに逢わないので然あれこそ 年の八歳を 切る髪の よち子を過ぎ 橘の 末枝(ほつえ)を過て この河の 下にも長く 汝が情(こころ)まで(作者不詳)

現代語訳:そうだからこそ八年間も 振分け髪の少女時代を 過ぎて背丈が橘の木の 枝先超える年になるまで 心の底でひたすら長く あなたの気持ちがこちらに向くのを 待ち続けていますのに橘本(たちもと)に 我を立て 下枝(しづえ)取り ならむや君と 問ひし子らはも

(柿本人麻呂)

現代語訳:橘の木の下に私たちが立って、下枝を手にとって、「実を結ぶでしょうか、あなた」と聞いたあの娘は、今はどうしているでしょうか …伝わってきませんか? “思いびと“と結ばれたいという切なる思いが! 夫婦として、つがいとして、末長くしあわせな日々を送りたい、という相手を思う一途な思いが。

今回のまとめ

このように、「船のない宝船図」=えびす様のお神影には、一般的に知られている商売繁盛・大漁・吉兆、長寿、心願成就といったメッセージだけでなく、鯛が一生一人の相手と添い遂げるようにして、橘が桜とセットで天の徳が広がるようにして、自分にとっての特別な異性と“つがい“となって末長くしあわせに暮らしたい、という願いも込められているということがわかりました。

えびす様と同体とされることがある、五条天神宮のご祭神の少彦名命は、精子の神でもありますから、えびすの鯛や橙が持つ「男女の結びつき」というメッセージは、相通じるものを感じます。