クラファン? SNS? AI? 伝統産業が今こそ飛躍する1:n戦略

この記事は、地方の伝統産業を支える若手経営者や職人さん、そして自治体や観光協会など地域の活性化を担う皆さんに向けて書いています。

もし、いま「うちの工房や農園、もっと広く知ってもらいたいんだけど……」「人口減で売上が伸び悩むし、打つ手がない」「SNS? AI? 興味はあるけど、どこから始めればいい?」なんて悩みが頭をぐるぐる回っているなら、ちょっと読んでみてください。新しいヒントや一歩踏み出すきっかけになれば嬉しいです。

最近のビジネス界隈では「1:nの構造※」が強いとか、「情報商材は一度作ったコンテンツを何度でも売れるから儲かる」なんて話を聞くことが多いですよね。で、よく言われるのは「電子書籍」や「オンライン講座」といったデジタル完結のコンテンツ。

でも、ちょっと待ってください。実はこの「1:n」の仕組み、皆さんが作っているリアルな工芸品や特産品、さらにそこに関わるサービスにも応用できるんじゃないでしょうか?

「でも地方の伝統産業って、アナログなイメージ強いし……」と首をかしげる方もいるかもしれません。でも実は最近、AI(人工知能)の進化によって、「今まで手が届かなかった販路を切り開く」「多言語でPRして海外ファンを獲得する」「クラファンやECサイトをスムーズに運用する」といった事例がいろんな地域で生まれているんですよ。もしかしたら、あなたの工房や地域のお店も、そこに飛び込むだけでガラッと景色が変わるかもしれません。

1:nの構造が人口減少時代の基本戦略

まず「1:nの構造」って、一度作った商品やサービスを、多数の相手に何度でも提供できる仕組みのことですよね。情報商材は典型的で、最初にコンテンツを作っちゃえば、追加コストがあまりかからずに売り上げを伸ばせる。

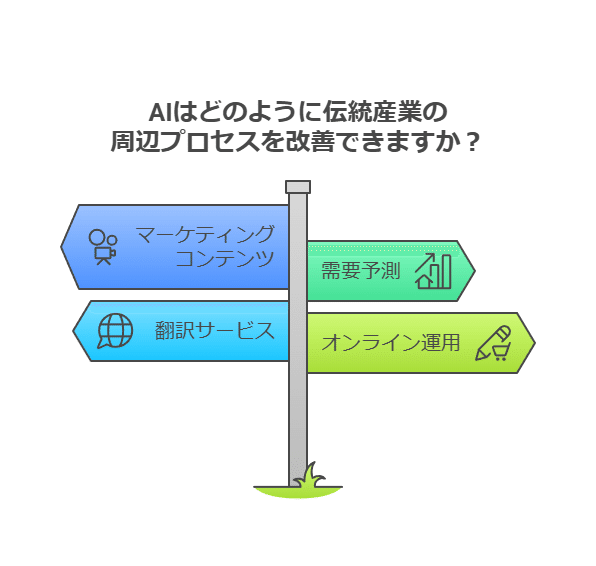

「でもうちは伝統工芸で、毎回手作りしてるから量産も難しいんだよね」と思われる方、確かにそこはAIがどうこう言っても限界はあるでしょう。でも実は、“商品そのもの”ではなく“周辺”にこそ、AIが関わってくれると大きなメリットがあるんです。例えば……

PR動画や写真、SNS投稿

需要予測や在庫管理

多言語対応(翻訳)

オンラインショップやクラファンでのスムーズな運用

こういう周辺の部分を“1回仕組みを作ればn倍活かせる”形にすれば、職人さんや農家さんは「ものづくり」そのものに集中できる。つまり、AIを使ったデジタル化で広報や販売の苦手意識をカバーすれば、思いがけない販路や顧客にアピールできるというわけです。

AI×伝統産業で起こる化学反応

1. PR動画やウェブサイトの作成

「SNSで動画を上げたいけど、映像編集なんてやってる時間ないよ」「字幕つけるの大変だし、解説文なんてそんなにスラスラ書けない」——きっとそう感じる方多いですよね。

ここでAIの出番です。最近のAIは、撮影した映像から簡単に字幕を自動生成したり、PR文を下書きしてくれたりするんですよ。最終チェックは人間がやるにしても、ゼロから作業するよりずっと楽だし速い。

一度作ったPR動画や商品説明は、YouTubeやSNSに投稿するだけじゃなく、展示会のモニターに流したり、公式サイトに埋め込んだりと、何度でも使い回せます。これこそ1:nの恩恵ですよね。

2. 需要予測や在庫管理

「作りすぎて在庫が余っちゃう」「観光シーズンが読みづらいから、いつも“勘”でやってる」——そんな悩みはありませんか?

AIに過去の売上データや天候、イベント情報なんかを学習させれば、「今年は秋祭りが復活しそうだから、この時期に需要が集中しそう」「一方で夏は昨年より気温が高めだから、この商品は少なめでOK」みたいなアドバイスを出してくれるかもしれません。勘は勘で大切にしつつ、データの裏付けがあると対策が打ちやすいはず。

「とはいえAIに何をどこまで教えたらいいの?」という疑問も当然わきますよね。そこは地元の若いIT人材や外部の詳しい人と連携するのが一番。下手に全部自分で抱え込まないほうがいいです。

3. 多言語対応(翻訳)

海外のファンって、日本の伝統工芸や特産品が大好きな人けっこういるんです。でも、英語や中国語の説明ページがないと、そもそも見つけてもらえない。

「それ作るのが大変なんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、最近のAI翻訳はかなり自然になってきています。もちろん微調整は必要だけど、下訳があるだけで作業効率が段違い。

一度多言語のPR文や商品ストーリーを作れたら、海外の人にも繰り返しアピールできますよね。ここでも“1回の努力”で“n倍の効果”が見込める。

翻訳コストが抑えられれば、例えばSNSで海外ユーザーに向けた投稿を定期的に発信するなんてことも夢ではありません。

1:nの仕組みが“地域の価値”を拡張する

では、AI×伝統産業がうまく回り始めると何が起こるのか。地域全体のブランド化の可能性がぐっと高まるんです。

クラウドファンディングやECサイトと連携

AIが宣伝文を自動生成し、SNSで公開→興味を持ったユーザーがECサイトで買う、あるいはクラウドファンディングで支援してくれる。職人さんや農家さんは日々の作業をしつつ、注文が入れば対応するだけでOK、という体制も作りやすくなります。広がる販路と新規顧客

地元で知られている工芸品や特産品でも、全国・海外にはほぼ無名ってケースは多いですよね。でもAIが補助してくれるなら、SNSや多言語サイトを通じて新しいお客さんがやってくるかもしれない。1度仕組みを作れば、その発信を繰り返して“n”倍のリーチを得られるわけです。

「本当にそんなにうまくいくの?」と半信半疑の方もいるでしょう。でも実際、クラファンで驚くほど支援が集まったとか、海外から直接注文が来るようになったといった成功例は、確実に増えています。もしあなたの地域にもAIやITに詳しい若手がいるなら、一度一緒に試してみる価値は大いにあるんじゃないでしょうか。

地域活性化に与えるインパクト

新しい雇用とUターン促進

「ITなんてわからん」という職人さんも多いかもしれません。だったら、ITに強い人材を呼び込むチャンスにすればいいんです。地元出身の若者が「自分のスキルで地元を盛り上げたい」とUターンしてくる可能性もありますし、外部の専門家を一時的に招いてノウハウを学ぶこともできる。

そうやって“ものづくり”דAI”のチームができれば、単に一工房の売上向上だけじゃなく、地域そのものの雇用や経済が動き出すかもしれません。

伝統文化の継承と次世代へのアピール

あと地味に大きいのが、若い世代へのアピールです。「SNSや動画、クラファン」を普通に使いこなす世代は、面白い取り組みがあればすぐ飛びついてくれる。すると、「意外と地域の伝統工芸って、格好いいじゃん」とか「親の代から続く農業もデジタル化で何とかなるかも」と気づいてくれる人も出てきます。

結局、伝統工芸や特産物が本当に継続していくためには、次世代の担い手を増やすことが不可欠。その呼び水としても、AIによる魅力発信や働き方の変革は十分に機能するはずです。

本当にやるべきことに集中

「でもやっぱり手仕事の価値って、機械じゃ出せないでしょ?」という声もあるかもしれません。もちろん、職人さんの手による技術や味はAIには真似できない大切な要素です。そこは大前提として変わりません。

しかし、宣伝や在庫管理、翻訳などの周辺業務をAIに助けてもらうことで、職人さんは“本当にやるべきこと”に集中できる。従来なら苦手意識で後回しにしていた広報や販路拡大の部分を、AIと組んで少ない労力でこなせるようになる。

こうしたデジタル化×伝統工芸の組み合わせ、実は意外と相性がいいんです。どちらかがどちらを食い尽くすのではなく、互いの得意を掛け合わせることで可能性が広がるイメージですね。

地域の未来を拓く1:nの構造

最初にお伝えしたとおり、このコラムは「自分たちの工房や農園を、もっと広い世界へ届けたい」とか、「地域活性化に本気で取り組みたいんだけど、何か新しい方法ないかな?」と考えている方々向けに書いています。もしあなたがそんな立場なら、次の一歩としてAIの活用を検討してみてほしいんです。

一度作ったPR素材を何度も使い回し、拡散する

AIで需要予測を行い、在庫や販売時期を最適化する

多言語翻訳で海外ファンにもリーチしてみる

クラファンやECサイトに連携し、資金調達やオンライン販売を強化する

こういった“1:nの構造”を取り入れれば、労力ばかりかかっていた周辺作業が一気に効率化されるし、少数精鋭でもやれることが格段に増えます。そして地域の伝統を守りながらも、世界へ発信する土台ができるはずです。

「本当にそんなにうまくいくのか?」と不安に思う方もいるでしょう。正直なところ、最初はうまくいかない部分もあるかもしれません。データの扱い方やAIの使いどころ、初期投資の負担など、課題はあるでしょう。

でも、始めないことには何も変わりません。小さなステップでもいいから、一つずつ試すことで可能性はぐんと広がるんじゃないでしょうか。

最終的には、地域に新しい雇用を生み出し、若い世代の力を取り込み、海外にファンを作り——そんな未来が目の前にあるとしたら、少しワクワクしませんか? もしそのワクワクを共有していただけるなら、ぜひ周囲の人と「AI×伝統産業」の可能性について話し合ってみてください。

思わぬところから協力者が現れたり、「うちも一緒にやってみたい!」という仲間が増えたりするかもしれません。

何より、職人さんの技や地域の文化はここで途切れさせるわけにはいかない、という強い思いを抱えている皆さんこそが、次の時代のリーダーになる可能性を秘めていると思います。AIに丸投げするわけじゃなく、人間の温かみと最新テクノロジーを組み合わせて、1:nの構造で広く世界に届ける——どうですか、ちょっとやってみたくなりませんか?

最後に

以上、AIと伝統産業の組み合わせがもたらす「1:nの構造」についてお話ししてきました。デジタルが苦手だと敬遠していた方でも、ちょっとでも「やってみたいかも」「うちならこう使えるんじゃ?」と感じていただけたなら嬉しいです。

古くから受け継がれてきた手仕事の魅力は、人間にしか出せない温かみやストーリーがあるからこそ、世界に向けてしっかり発信していく価値があるんだと思います。

もし具体的に「AIをどう導入したらいいの?」「SNSで海外ファンを狙うには何から始める?」など、気になることがあればコメントでもDMでもぜひ声をかけてください。

僕自身、地方でAIに携わる人材として、皆さんの現場に合わせたアイデアや仕組みづくりのお手伝いができるかと思います。

何でも気軽に聞いていただけたら、いっしょに“手仕事とテクノロジーのベストミックス”を探っていきましょう。