【ニッポンの世界史】第16回:授業時間が足りない?—就職者にとっての世界史

A科目とB科目に分かれるまでの世界史の変遷

1960年度指導要領で就職者向けのA科目と進学者向けのB科目に分かれた世界史。A科目は週3時間、B科目は週4時間が標準とされました。

前回の1956年度学習指導要領では、社会科に「社会、日本史、世界史、人文地理」が設置され、このうち高等学校の社会科は日本史、世界史、人文地理から2科目は必ず履修することになっていました。

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2018/02/15/1401496_002.pdfより抜粋(以下同様)

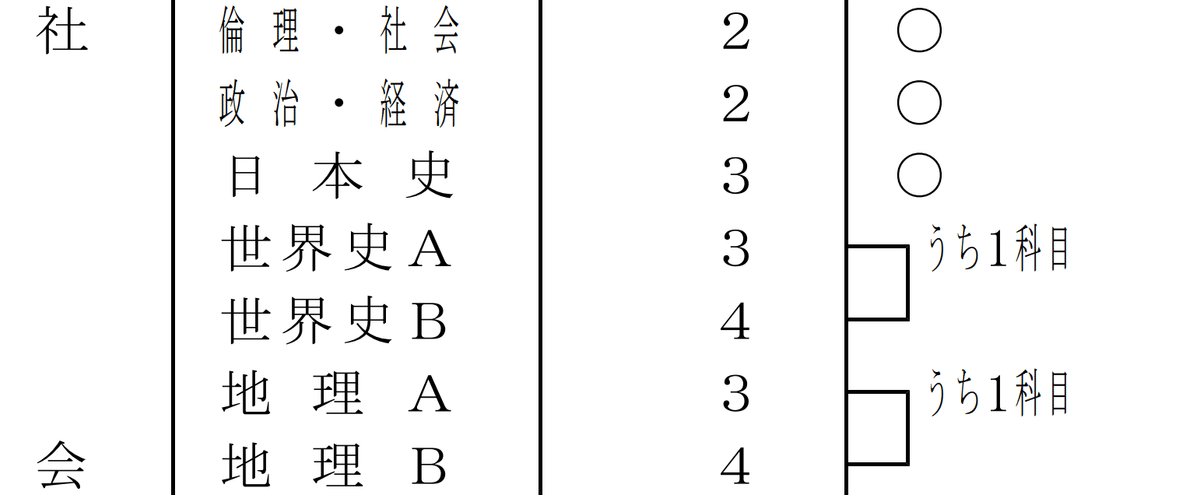

しかし1960年度指導要領では、社会科として「倫理・社会、政治・経済、日本史、世界史A、世界史B、地理A、地理B」が設置され、倫理・社会、政治・経済は必修。

しかし普通科の生徒の場合は日本史、世界史AまたはB、地理AまたはBの3科目を必ず履修するのに対し、職業・音楽・美術科の生徒ですと日本史、世界史AまたはBから1科目、地理AまたはBの1科目を必ず履修すればよいとされ、進路によって選択履修の科目数が変わりました。

この事態に現場の教員たちはどのように対応したのでしょうか?

進学校「時間が足りない」

1965年に現場の教員らによって執筆・刊行された『現代の高校教育』12巻では、1962年頃の高校教員のコメントを紹介しています。

かいつまんで引いてみると——

「時間の関係から授業が平板に流れやすい。生き生きとした事実をもとにして、生徒に興味を持たせるようにしたい」

「近現代重視のたてまえでありながら、時間数が減りまことに困ったことだと思っています。...」

「単位不足、入試のためのみでなく現在では史実を追うのに精一杯。......時間数に余裕がほしい。楽しかるべきものが進度が早いためさっぱり!」

これらは世界史を4〜5単位で行なっている普通高校の例である。

これらは普通科の高校の教員からの嘆きとのことで、次のように「実業高校になると悩みはいっそう高まる」とのことだ。

「職業高校での世界史は2〜3単位でやることになるわけですが、時間不足の嘆きは倍加しましょう。「思い切った史実のカットうんぬん」なんてことだけでなく、生徒の自発的学習を促進させることによって、教室外での勉強を効果的に指導しゆく方法などを取りあげてみてください。」

...「世界史教育はAコース教科書を使用するにしても3時間(週)ではきわめて皮相的な取り扱いしかできません。一方興味ある授業を願う時自らそこには進度ということと矛盾が惹起されてきます。目下のところでは後者すなわち興味関心を持たすことの方に(...)重点を置き、あえて進度には拘泥しないことにしております。それではしかし社会科歴史としての世界史の重要使命部門たる現代史をオミットせざるをえない(もっとも政治経済・倫理社会で幾分補いはつきますが)結果となり、教科担当者として一種の無責任を感じます。」

「現代史をオミット[注:省略]せざるをえない」。

「日本の歴史教育では、近現代史まで教えない」「学校の歴史は近現代史まで行かない」という話は、今なお巷に聞かれる話でありますが、すでに1962年時点で問題視されていたということになります。

その理由はこれまで見てきた通り、世界史にはよって立つべき体系化された学問(世界史学)が確立されていないことが大きいでしょう。

内容を精選する原理がないため、時間数が減ったところで対応できない。時間が減っているのに、先史・古代から順番に細かく教授していけば時間がなくなるのは当たり前なのですが、そこを減らしてしまったら生徒の「興味」が失われてしまうというのですね。

では、授業の外で「生徒の自発的学習を促進」させるしかないのではないかという意見も出てくるのですが、手詰まり感が漂います。

世界史はなぜA・Bに分離させられたのか?

では、なぜ世界史はA科目とB科目に分離されることになったのでしょうか?

同じく『現代の高校教育』12巻では、教育課程審議会(注)での政策決定に関わった教材等調査委員・明石総一氏の談が載っています。

(教育課程審議会)の答申を……その日(60年4月1日[筆者注:答申は3月31日付])に受けとって聞いてみると、思いがけないいろんなことがでてきたわけです。一番ギクッときたのは、世界史だけにかぎっていえば[筆者注:実際には日本史も地理も減っている]、時間数が減っていることです。現行5単位は確保できるだろうという噂は聞いていたものですから、これは非常にショックでした。それから世界史A・世界史Bと見なれない表現で2科目出ているのです。これが少し意味がわかるまでは時間がかかりました。答申を十分検討する期間がなくて、すぐに草案をつくれというような注文を役所の方はするわけで、委員の側としては、まず答申の検討をどうしてもしたいということが、はじめ2〜3回の委員会ではしょっちゅうでした。

とまあ、これ以降、A・Bに分けることについてや「時間数の少ないことはなんとかならないか」について、明石が文部省と綱引きをした旨が語られていきますが、その批判は「審議会の中には歴史家はひとりもいない」審議会のあり方にもおよんでいます。

学習指導要領は、おおむね10年ごとに、文部省が、省内の教育課程審議会(のちに中央教育審議会に吸収)に諮問し「答申」を発表し、文部省がそれに基づき教材等調査委員と協力しながら練り上げ、告示・実施するものです(1960年度以降は告示と実施のあいだの間隔がもうけられることになりました)。

明石に対し、その場に同席していた西洋史家で歴史教育学の提唱者の平田嘉三(1925〜2008、当時、文科省の初等中等教育局教科書調査官でした)は「やはり、科学技術の振興(太字は傍点)というようなことが重点になると思う。社会的な精神科学というか人文科学を放たらかしていることにはならないと思うが、教育課程全般から[筆者注:社会科全体の時間数は]15時間以上にははならなかった」と発言しています。

科学技術の振興は、スプートニク・ショック(1957年)以降のアメリカ教育界でも急務とされた課題でした。当時の日本においても、産業立国のためには理系人材を育てるべきだという流れはありました。

しかし、実際には世界史Aが設置されたのは、「理系人材」向けというよりも、高卒就職者向けの生徒のためというのが、世界史について言えば本当のところでしょう。

実際、1960年3月31日の教育課程審議会答申では「科目の内容については、必要かつ可能なものには2種類を示して選択させる」とし、職業に関する課程では「中堅産業人の育成を期する方向で教育課程を細成すること」とあります。

この中堅産業人の育成というのは、当時よく使われていた用語で、今でこそ高卒の就職者は少数派となっているわけですが、当時は前回グラフをお見せしたようにまだまだ就職者のほうが多いわけです。

しかし、これから日本が高度成長を遂げようとしているときに、「なんとなく普通科を出て文系大学に進む生徒」も増えていた。これでは問題だという風潮もあったわけなんです。

答申の出る直前の1960年3月4日の衆議院文教委員会では、下の抜粋部分のように、普通教育から職業教育への転換を奨励したいとの答弁もなされています。

となると、「文系」的な世界史を1週間のうちに4回も5回もやっていられないという発想が出てくる。

1960年4月に都道府県指導部課長会議の席上で、文部省初等中等教育課長の安達健二はつぎのように述べています。

A・Bの区別はけっして普通課程だけの要求ではなく、むしろ職業課程での要求も相当ある。たとえば「世界史」についてみても、職業課程では十分な時間をかけることができないけれども、普通教育としてぜひやらせたいという要求もある。そしてまた、やるとしてもそうくわしく組織的なものではなく、基本的なことをわかりやすくやらせたいという要求である。

世界史にとって「基本的なこと」とは何か

このように、就職者向けの世界史Aがもうけられたのには、「中堅産業人」(=高卒就職者)の育成という政策的判断がはたらいていたと考えられます。

さらに最後に付けくわえておけば、このように世界史の時間数を減らし、A・B2科目に分離させたのには、社会科化した「世界史」にブレーキをかける目的もあったようにも思われます。

そもそも社会科は、戦後改革のなかで民主的な社会の担い手を育てるために新設された看板教科でした。

しかし1950年代以降の「逆コース」への旋回を背景として、保守政権にとって社会科は、左派的な社会運動や政治運動に接近する若者を育てる”めんどうな”教科とみなされるようになっていきます。世界史はフランス革命やマルクス主義などの社会主義運動、ロシア革命といった出来事を扱えますし、唯物史観の力もまだまだ強かった。

実際、民間の社会科系の団体は共産党などの左翼勢力に近しく、政府はこれを憂慮して道徳教育強化の一貫として「倫理・社会」を導入するに至るのです。この目的は1960年3月の教育課程審議会答申にも明記されています。

先ほどの初等中等教育課長が「基本的なことをわかりやすくやらせたいという要求」を世界史A設置の理由として挙げていますが、ここにはなるべく就職者に世界史を通して革命・改革思想にふれさせまいとする意図も見え隠れしているようでもあります。

ところが実際の高卒就職者たち、あるいは中卒の働く青年たちは、前回みたように「進学組」に対するコンプレックスや理不尽な労働環境を前に、「教養」への渇望を決して隠しませんでした。

トルストイ、アンドレ・ジイド、倉田百三、ショーペンハウアーといった文学作品のみならず、西洋史を中心とする世界史関連の書物が、1960年代半ば頃まで、自らの置かれた境遇を内省するために読みこまれたのです。

世界史が政策的にAとBに分離され、なおかつ授業時間の「減少」という壁にを前に、現場の教員は教授方法に悩みました。

もちろん先に紹介した「現場の声」は、問題意識をもつ教員の声でしょうから、「どうせ就職者なのだから真面目に教える必要はない」と考えるに現状追認的な教員も少なからずいたと思われます。実際に当時の中学校では、就職者向けに対する差別的扱いが横行していました(福間良明『「勤労青年」の教養文化史』)。

それを受けた生徒の「世界史離れ」も進んだことでしょう。

その一方で、高度経済成長の初期にあたる1960年前後において、「教養」の源泉としての世界史は、まだ完全には精彩を失ってはいませんでしたし、同時に、戦後改革の影響を受けた社会変革のための「社会科世界史」への期待も、いまだなくなってはいない状況でありました。

しかし、そもそもそれら教養への信奉が成り立つのは、大学進学者が社会の少数エリートを占める状況にあったからでもあります。

その状況が学生運動や大学進学者の増加にともない1960年代末に崩れるにつれ(竹内洋『教養主義の没落』)、世界史の立ち位置も、おのずと変化を迫られるようになっていきます。

しかし、そこから世界史が、受験科目としての世界史、すなわち「受験科目として選んだ者のみが、本格的に暗記する対象としての世界史」に変貌するまでの道のりは、一直線とは言えません。

世界史を暗記科目に仕立てた "主犯" は、よく言われるように高校教師や予備校講師だけではないのではないか、というのが現時点での仮説です。

順番にそのあたりの事情を探っていくことにしましょう。

(注) 学習指導要領は、文部省が、同じく文部省に設置されていた教育課程審議会(1950年設置。2001年に中央教育審議会に統合)に諮問し、その答申をもとに文部省が方針を定め、教材等調査研究会と協力しながら、およそ10年ごとに改訂されるもので、法令ではないものの学校教育法施行規則により規定された教育課程の基準です。

1952年には「逆コース」を背景とし道徳・地理歴史教育を強調する「社会科改訂」を答申したことから、民間の教育諸団体は「国家主義的な歴史教育の復活」への傾斜をあやぶみ「社会科問題協議会」を結成するも、1953年に答申がおこなわれ、文部省は「社会科の改善についての方策」を発表し、社会科の基本的なねらいを踏襲しつつ「これまでの指導計画や指導法の欠陥を是正し、道徳教育、地理、歴史教育の充実を図るという根本方針」がとられ、教材等調査研究会の協力を得ながら1955年に社会科学習指導要領の改訂版が刊行されました。このような経緯から、歴史教育者協議会をはじめとする民間団体は、教育課程審議会の動向に対する反対運動を続けていくこととなります(文部省『学生百年史』)。

この記事が参加している募集

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊