寿司文化の未来と可能性を存分に感じた1時間半の話ーSushi Summit Vol.3に参加したー

文化は勢いに乗って発展していくことを実感。波を見逃すな。波がきたら乗るべし。

私にとって食は歴史である。特に私のような日本食が好きな海外在留日本人にとって「日本食」というのは自分のアイデンティティを振り返る歴史だと思っている。自分が幼少で食べていたもの、青年期に流行っていたもの、過去に体験したものを振り返る。これが食文化を味わうことであると思っていた。

しかし、今回、その思考はあくまで片翼であったと納得した。食文化は、過去も見えるしが未来も見えるのだ。

Sushi Summit KL Vol.3に参加する機会を頂いた。近年、マレーシアやシンガポールなどの東南アジアでは日本食、特に寿司は大人気カテゴリーである。そして特に人気なのが「Omakase」と言われるいわゆるコース料理だ。そして東南アジアの「Omakase」には伝統と文化を大事にしながら「新たな挑戦を続ける」職人たちがいる。

このSushi Summit KL Vol.3はこのような歴史を重んじながら未来を開拓する職人たちが集う場である。寿司職人のイベント、どのように行うのか全く想像がつかない。今回は6名の職人が参加。1回の回に5名の職人が参加する。主催であるSushi HibikiのChef SAM氏はフル出場になる。

私たちが参加したのは初回の12時からの回。少し早めに会場のAPW Bangsarに到着。ここはかつて商業印刷工場として1952年から稼働していた。その後2013年にさらにクリエイティブな文化活動を行う場所としてリノベーションされたとのこと。

私の第一印象は「シンガポールのギルマンバラックスに似てる!」。近年古い建設物を文化交流施設にリノベーションするのは流行りのようだ。ちなみにインスタグラムのタグを追跡するとおしゃれな自撮りの山である。

少し早目に会場に入れて頂く。落ち着いた流れでテーブル席に案内して頂く。

会場にはそれぞれテーブルがセットされ、チケットを手に入れることが出来た幸運な客人たちはテーブルで待つスタイル。テーブルにはそれぞれ寿司職人が本日の作品を4貫ずつ披露する。終了したら職人が移動する。客人は座っていればよい。職人たちは4貫をその職人ならではの世界を楽しいトークと共に披露する。「客が移動した方が良くないですか?」と今回の主催者であるChef Makoto Saito SAM氏に思わず伺う。すると「僕たちが移動した方が時間が効率的なんです」とのこと。

ちなみに入口の前には日本酒のブースも充実。私は現在お酒が飲めないので今回はここは写真のみのご紹介。

こちら、購入して飲むスタイル。本当に大人気で、午後の回ではサロンが出来上がっていたとのこと。日本酒の人気を再確認。

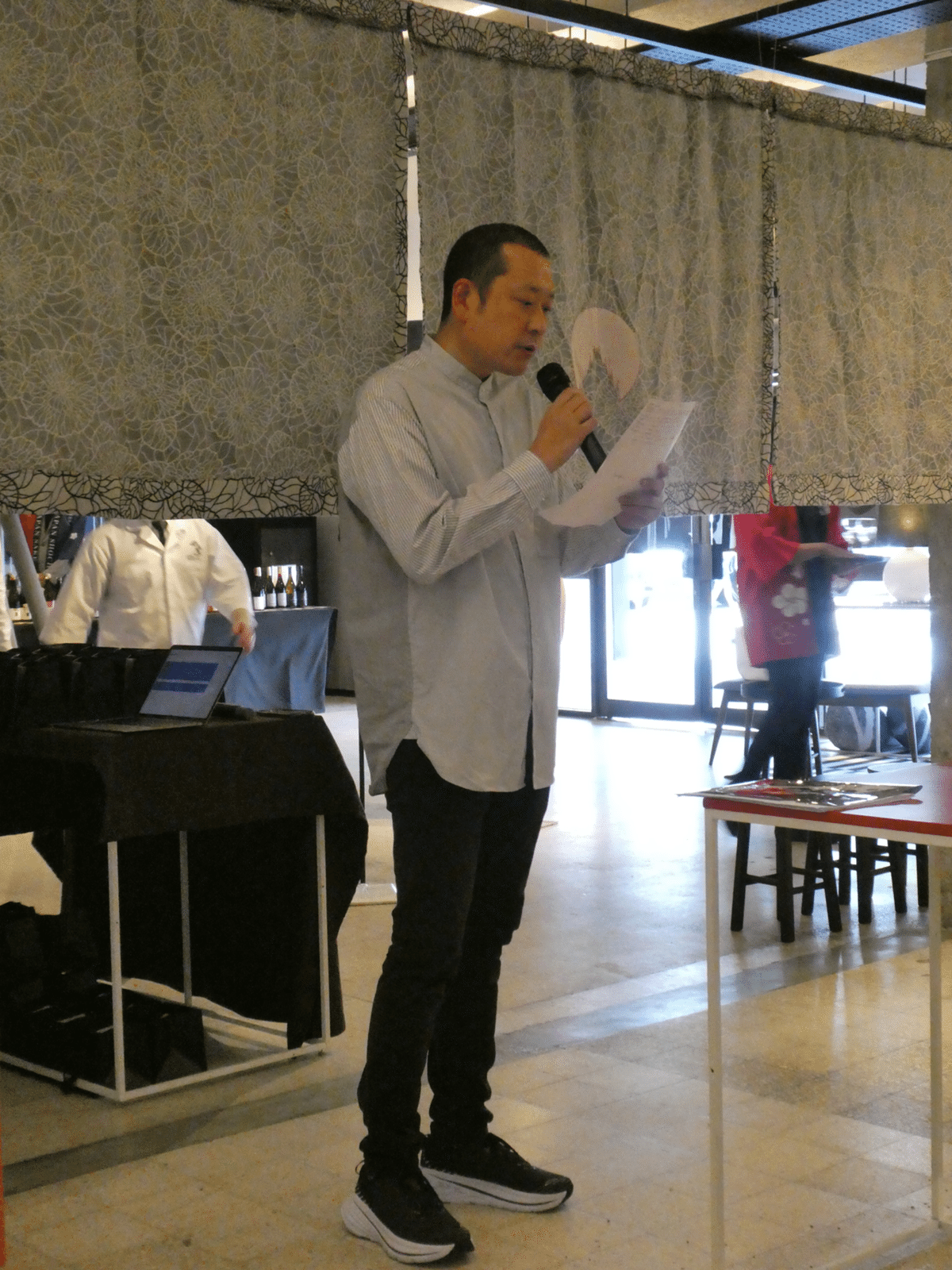

お初の職人さんに挨拶をさせて頂きながら開始を待つ。マレーシアらしくなく(富裕層の集まりらしく)時間ぴったりに開始。Tempura Hibikiを仕切るChef Shinさんの流暢な英語でのご挨拶はとても手短。

Tempura Hibikiもとても楽しみである。(客人の食ベたいリズムにあった天ぷらは最高のご馳走であるのはいうまでもない。)でも、今回は寿司。Sushi Summitの客人は皆「寿司の旅」を求めている。わかってらっしゃる。

最初に断っておく。ここで1つずつ細かく寿司作品を語ることは行わない。なぜなら「他人の語りを読む時間あるのなら予約してお店に行くべき!」と心から思うほどに五感をフル稼働させる素晴らしい体験だったからだ。

なので今回は、各シェフの印象に残った点とお店のインスタグラム、そして予約先が明確になっているサイトを載せていきたい(これは自分への備忘録でもある)。ぜひ、これを読んで興味を感じたらインスタグラムやサイトを見に行ってほしい。

シェフの名前のリンクは基本インスタグラム。予約に関してはシェフ個人のインスタよりお店のサイト及びインスタを参照してほしい。

私たちのテーブルのトップバッターはSushi Babeの Jeff Okada Ramseyさん。とても日本語が堪能。

最初に頂いた口に入れると「あまりにプチプチで孵化した?」と心配になるくらいの「イクラとウニバターのしゃり」。こちらは「スプーンで食べるお寿司」最初からこちらの常識をぶち壊して下さる。

そして最後に頂いた「グリーンパパイヤで作られたかんぴょう巻」こちらはフルーティーがぎりぎり堪えていて新しいかんぴょう巻に出会えた感激に浸ることができた。

そして次は「Rd.ju.Omakase」のEddie Ngさん。

Eddieさんも日本語がお上手でびっくり。

熟成された中トロがとろけるとろける。長期間熟成させているそうだ。今回は手で受け取るスタイル。かつて、江戸時代、江戸前寿司は屋台で食されていて職人から手で受け取るスタイルで食べていた。マレーシアのクアラルンプールに江戸時代が蘇る。

手渡しで食べるスタイルは初めての経験。手から手へ命を頂く。これは職人と客人の食のリズムが合わないと非常に難しい。Eddieさんは客人の食のリズムをちゃんとみてらっしゃる。感激した。

次はSushi AZABUのHaruka Hokuneさん。

軽快なトークが本当に心地良い。

牡蠣の握りは口の中で噛み締めると牡蠣の新鮮な汁に輝いているしゃりが泳ぎ出すような感覚を味わえる。思わず歌い出したくなる。

そして絶妙な温度で完成される炙り。思わずお見事!っと唸ってしまう。

AZABUはLot10の中にあるのでランチの予約も比較的取りやすそうなのも嬉しい。

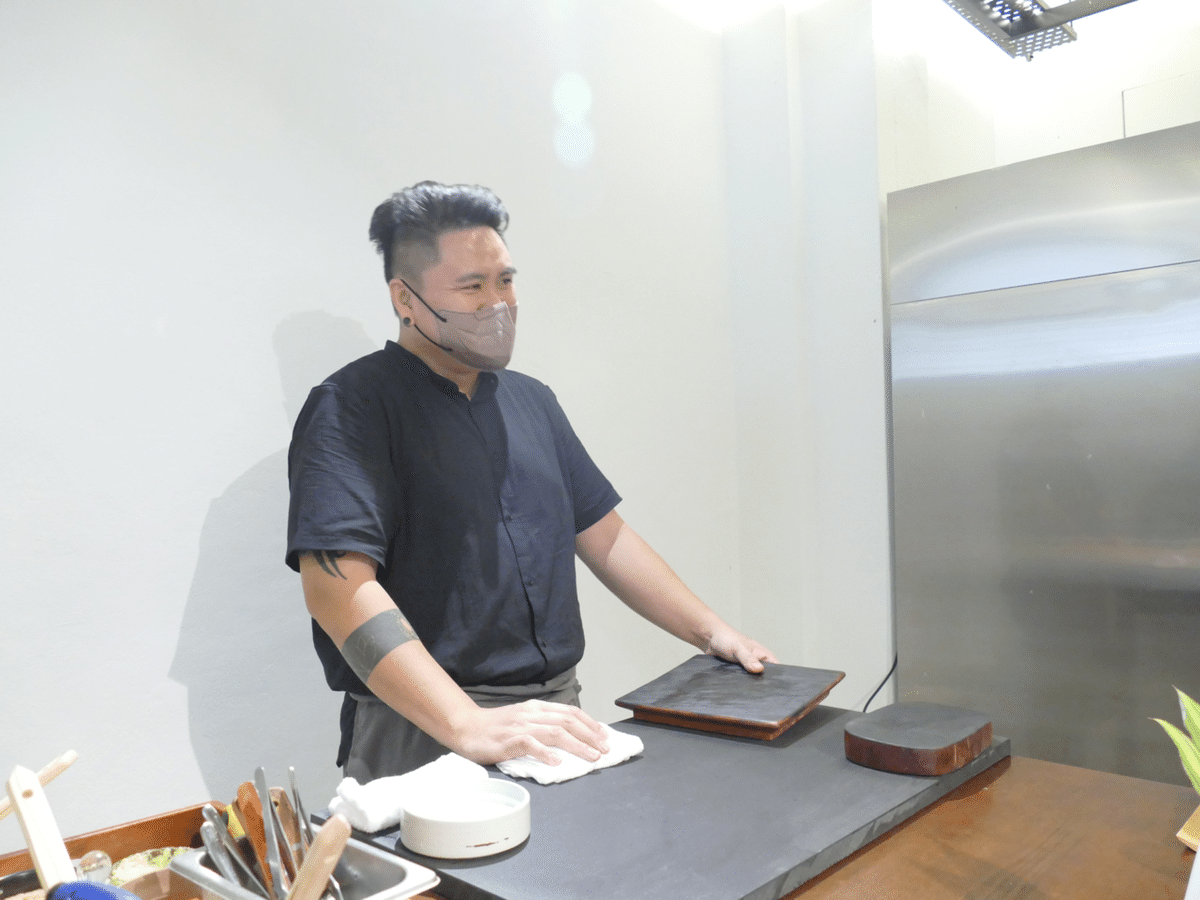

そして我々が一番お世話になっているSushi Hibiki のMakoto Saito SAMさん。

最近noteも始めてらっしゃる。

Samさんのお寿司を頂く際は、身を任せていれば大丈夫!って安心して頂いてしまう。今回も身を任せていたら2番目にウニの軍艦巻が出てきたのにはびっくり。

このうにの高級感が凄まじかった。でも、まだ2貫目。後2つは一体。。と思っていたら。

最後の梅しそ巻で素晴らしい締めをして下さった。ああ、粋な江戸っ子たちはおそらくこの梅しそ巻で締めてたはず!って思わず気持ちが江戸時代に飛んだ。

そして最後はChipta 11AのJack Weldieさん。

実はガチお初。はじめまして。

Jackさんは「僕は寿司職人なのかなあ」と控え目に仰るようなとても繊細な感じ。でも、出して下さる寿司の美しさはまさに「未来に挑戦する職人」が届ける新しい世界であった。

炙り、近くで見るとまさにイリュージョンであった。最後の鯖のお寿司はまさに私の知っている「寿司の世界に戻ってきました」感。まさにお寿司でタイムトラベルを感じるような、夢のような1時間半であった。

今回わたしが参加した回でお休みだったShiki OmakaseのRonnii Leeさんのお寿司もぜひ頂いてみたかった。リンクはこちら。

1時間半で20貫はテンポとしては正直早め。私はお酒を飲まないのでこのペースでも大丈夫だった。お酒が入るとまた違うのかもしれない。

今回、私達は初めて参加の機会を頂いたので始まる前まではとても緊張していた。ただ、その心配は無用だった。全ての職人さんがテーブルで素晴らしい空間を作って下さり、心から楽しむことができた。そして職人さんの名前、お店名がシンプルにわかりやすく書かれているお品書きが素晴らしい。「ぜひ次の機会を見つけてお店に行ってみよう!」という気分になる。

寿司というのはまさに世界最古のFast Foodである。1つ1つで世界が完結するまさに「歌舞伎の見栄」のようなもの。同時に歌舞伎にはそれぞれの演目があり、その演目が組み合わされて壮大な世界が構成されている。寿司1つ1つはまさに「演者の表現」であり、その縁者の表現が詰め合わされたのが「Omakase」なのだ。サクッと見たいとは幕見。お目当ての役者さんがいる際はその演目のみ。時間がありじっくり世界に浸りたい時は通しなど歌舞伎は鑑賞者が楽しむ環境を選択することが出来る。まさにフレキシブルな世界だ。

寿司の世界もそうなんだなあと実感することができた。

同時にマレーシアでの「おまかせ」に関する注目度の高さ、そしてそれぞれの職人さんの挑戦の姿勢を改めて実感した。日本人だからこその思い込みをぶち破るパワーはそれぞれ違っているのもとても興味深かった。

日本文化の代表格である「寿司」は日本以外の場所で自由な発想と挑戦と共に発展をし続けていくのは間違いない。これは在外邦人はもちろんのこと、日本からの旅行客も外国で「日本文化の新たな可能性を再発見する機会」になるだろう。

外国に旅行した際に「その国で発展していく寿司」を再発見しにいく、というのも新しい旅の楽しみ方になるのではないだろうか。

12時の回が終了した後のフォトセッション。皆様素晴らしい体験をありがとうございました!

大人気イベントなので、もし参加の機会に恵まれたらその機会は逃してはいけない。歴史に敬意を払い未来に挑戦するシェフたちの活動から目を離さないでほしい。