一番わかりやすいエピジェネティクス

エピジェネティックな変化とは、遺伝子のオン、オフを制御するためにDNAに起こる化学的な修飾のことを言う。「エピ」はギリシャ語で「上」の意味で、「エピジェネティック」は遺伝暗号を超えた要因を意味する。

これらの修飾はDNAに対して起こるものの、DNAを構成している塩基配列を変えることはない。細胞内のDNA全体(ゲノム)の中で、遺伝子の活動(発現)を制御する修飾を一括りにまとめてエピゲノムと呼ばれている。

いろいろと難しい説明が多いが、一番わかりやすいと個人的に思ったのは、仲野 徹先生の動画での説明だ。「エピジェネティクスは概念的にとてもむずかしい」と仲野 徹先生は言っている。記者の取材に応じてエピジェネティクスについて2時間くらい話しても、それを記事にできた記者はいなかったと言って笑ってらした。それくらい難しいのだ。

しかしながら先生の動画では、コンラド・ワディントンによって提唱されたこの概念が、簡易化されてわかりやすく説明されている。人の体は大体250種類くらいの違った種類の細胞からできているが、最初は受精卵から始まって、その細胞がコロコロと坂道を転がるようにして細胞が分化していくと言う考え方だ。

最初は何にもなっていない細胞が、転がった末に血液細胞や神経細胞など異種の細胞に分化していく、このコロコロっと転がった道筋が、エピジェネティクスと呼ばれる概念だという。イメージとしてはとてもわかりやすい。

この坂を転がって何かの細胞に分化していくという考え方は広く取り入れられていて、エピジェネティック・ランドスケープとして有名な説明になった。

この図を見ると、細胞の分化は確率的にのみ決まるようだけれど、細胞によっては、誘引因子によって押し出されるように分化することもある。

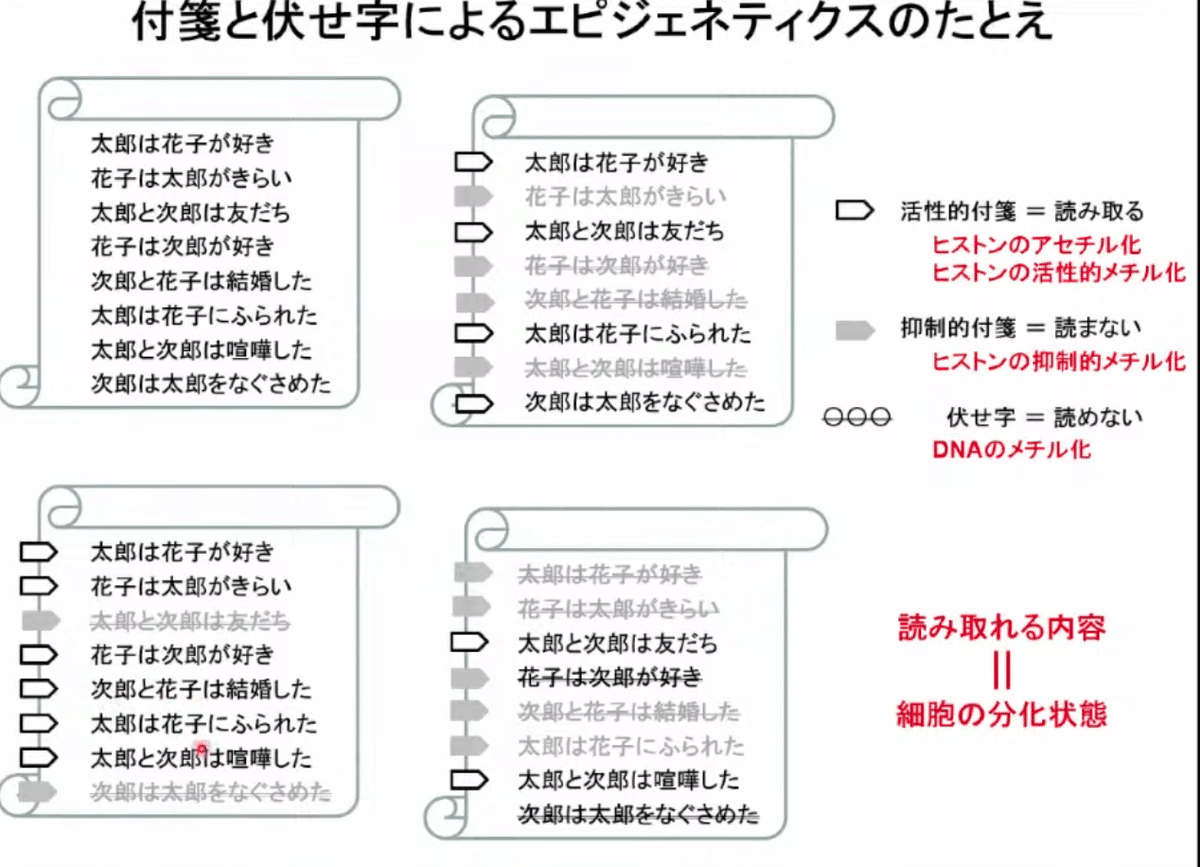

そもそもヒトの体には2万個の遺伝子があるが、そのうち数千個が働いている。そのアナロジーによる説明では、例えば2万個の文章が書いてある巻物があるとする。この『組み合わせ』とともに、それぞれに付箋を使って、『読み取るか読み取らないか(オンかオフか)』によってその意味は変わってくる。

つまり同じだけの遺伝子があっても、付箋の付け方で読み取られ方が違ってくるということ。そしてそれによって細胞の分科の状態が決まっていく。

さらにエピジェネティックな変化のパターンは、個人ごとに、同じ個人の中でも組織ごとに、さらには同じ組織の中でも細胞ごとに異なっている。また、食生活や汚染物質への暴露などの環境的な要因も、エピゲノムに影響を与える。エピジェネティックな修飾は、細胞の分裂に伴って細胞から細胞へと保たれることがあり、場合によっては世代を超えて継承されることもあるらしい。

精子と卵子が受精して、新たに細胞分裂していく過程も、上図のランドスケープで見るとわかりやすい。精子も卵子も、この図では、転がった先の下方にあるもの、つまりすでに分化した細胞だが、この精子と卵子が受精することによって、リプロミングされる。ということはどういうことかというと、この転がった坂の上の方へもう一度リプロミングされて昇っていくということのようだ。

核移植の成功の割合は10分の1もないくらいなのに、そして山中 伸弥先生のiPS細胞の移植では何万に一つという成功例しかないのに、この精子と卵子の受精は、ほぼ確実に、プロミングされてこの坂を昇っていく。なんと不思議なメカニズムだろう。

エピジェネティクスの不思議。そして進化の不思議。

もっともっと探求したい分野だ。

=======================

以下の3冊を先月出版。Kindle読み放題サブスクされてる方は無料。

レビューで応援していただけると嬉しいです。

いいなと思ったら応援しよう!