【読書録】『がんになった緩和ケア医が語る「残り2年」の生き方、考え方』関本剛

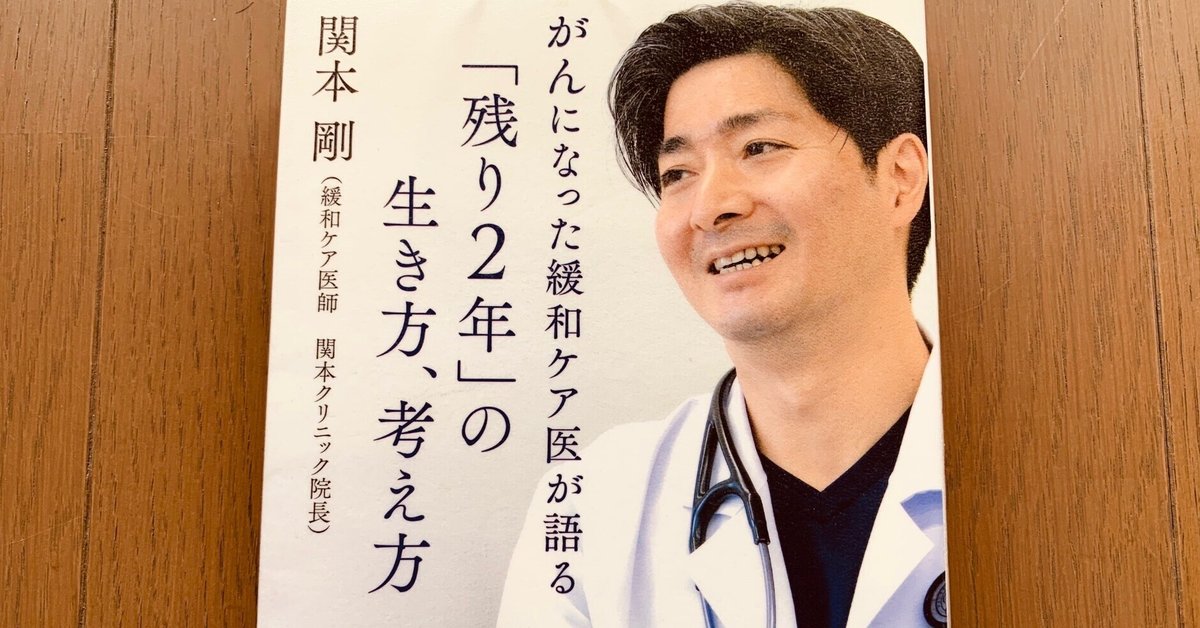

今日ご紹介する本は、関本剛氏の『がんになった緩和ケア医が語る「残り2年」の生き方、考え方』(2020年、宝島社)

著者の関本氏は、緩和ケア医師であり、関本クリニック院長でいらっしゃった。過去形で書いたのは、ご本人が、昨年、末期がんでお亡くなりになったからだ。享年わずか45歳。

本書は、終末期患者を1000人以上看取ってきた緩和ケア医師である関本氏が、自身がステージIVのがんであると分かってから、がんと向き合って生きた記録なのだ。

ところで、この関本氏だが、YouTubeに、彼のメッセージ動画がアップされている。

トップ画面には、「関本 剛 お別れの挨拶」との表示。

これは、生前に、ご本人が、自分の葬儀やお通夜に来てくれた参列者に向けに撮影したビデオメッセージだ。

このビデオメッセージのBGMは、エルガーの『威風堂々』だ。関本氏は、トロンボーン演奏がご趣味だったそうで、ご自身の葬儀には、金管楽器の見せ場の多いこの曲をBGMに流してほしいと要望したそうだ(本書p34のエピソード)。

華やかなBGMに載せて、さわやかな笑顔で、ユーモアも交えながら、ゆっくりと語りかける。その様子は、涙なくしては観ることができなかった。

また、以下のMBSの記事においては、関本氏と、同じく医師である関本氏のお母さまへの取材がまとめられている。こちらも、涙を禁じ得なかった。

さて、本書の話に戻ろう。

本書は、その関本氏が、ご自身の生い立ちや、末期がんだとわかるまでの経緯や治療の様子、余命を知ってからの葛藤や苦悩、死についてめぐらせたさまざまな思いを語り、余命宣告や最期の迎え方についての考えを共有してくれている本だ。

以下、特に心に残った箇所を引用させていただきたい。

本書は、ステージ4の進行肺がんの宣告を受けた私が、命について、仕事について、運命の受容について、生きる目的と意味について、現段階で考えることをまとめたものである。

「最善に期待し、最悪に備えましょう」

これまで、死を前にした患者さんに、そう伝えてきた。私もこれから、治療の奏功による生存期間の延長に期待しながらも、脳の機能が正常を保つ間に「最悪への備え」を実践しなければならない。

わずか40年余の人生において、何かを成し遂げたわけでもない私にできることがあるとすれば、医師と患者の両方の立場からがんという病気と向き合った記録を残すことしかない。それが1人でも多くの「がんを生きる」患者さんにとって、有益かつ実用性のある内容となること ー それが著者としての唯一にして最大の願いである。

患者さんのなかには、自身の病歴を振り返るなかで「あのときこうしていれべばよかった」と嘆く方も少なくない。

そういうとき、私は意識してこう語りかけていた。

「その時その時でより良い選択をしてこられているので、自信を持ってもらって大丈夫ですよ」

自分の行動についてずっと後悔し続けることに私は意義を見出せないし、落ち込むことで治療に悪影響が出る可能性もある。大切なのはあくまで「これから」であり、いかに気分良く過ごすかということを大切にし、毎日ポジティブに過ごしているうちに、気づけば何年も経過していたということもあり得ることを、私は患者さんたちから教えてもらってきた。

自分の置かれた状況を知り、それを正確に受け止め、いくつかある選択肢のなかから、自分の生き方にあったものを選んでいく ー こう書けば簡単そうに見えるが、悪い知らせを受けた直後の患者さんにこんなことをお伝えしても、少し落ち着くまで頭に入っていかない。亡くなるまで何も選べない患者さんもいる。

(中略)

「病態の正確な判断とある程度の予測、それに対応するための選択肢は信頼できる主治医が悪くなるたびに教えてくれる。自分の意識がなくなるまで妻と子どもたちと話し合い、選択肢のなかから自分に合ったものを選んで行こう。それを繰り返せばよいのだ。そして、楽に長生きしよう。死ぬまで生きる。それだけだ」

そう思えるようになってから、私の気持ちは少しずつ落ち着いていった。

(・・・)私は患者さんと同じ境遇に身を置くことになったおかげで、図らずも患者さんたちが心の垣根を取り払い、私に大切なことをいくつも教えてくれるようになった。がんになって良かったと思う人はこの世にいないかもしれないが、がんが私たちに何かを教えてくれることはあるし、人生のどのような段階においても、やはり人は成長することができる。

(・・・)しっかりと話ができるうちに、私は家族に自分の治療や自分の最期について「もしものときの話」を積極的に伝えるようにしている。もしものときどうする、ということをはっきり決めなくても、対話を積み重ね、「なぜそう思ったのか」という、思考のプロセスを共有しておけば、いざというとき「あのときお父さんはこう言ってたよね」「お父さんだったらこうするよね」と、残された家族が自信をもってものごとを決められると思うからである。

(・・・)治療が成功してもしなくても、この世に生をうけたからには必ずやってくる「命の終わり」に備えているか否かで、いざというときの患者さんや家族の負担はずいぶん軽減される。

(中略)

(・・・)自分の望む医療や、大切にしてほしい価値観、どうしてそのように思うのか、そして自分が意思表示できなくなった時の代理意志決定者を共有する「アドバンス・ケア・プランニング」の趣旨に私は賛成である。

よく死ぬためには、よく生きなければならない。たとえよく生きていなかったとしても、振り返り、感謝の気持ちを取り戻すことができれば、人生の帳尻は合わせられるのかもしれない。

欧米では、告知について患者さんの家族と医師が、本人をさしおいて相談するということはまずなく、「病状について知る権利は本人だけにあり、そこから家族に知らせるかどうかも本人次第」というのが原則である。

私の目指す「地域緩和ケア」は、自宅で死ぬこと自体が目的ではなく、患者さんや家族が「これで良かった」と思える選択肢を場面場面で提供し続けることにある。住み慣れた家で、安心して家族との時間をゆっくり過ごす ー これが在宅療養を選択した患者さんの主な動機である。

(中略)

しかし実際にサービスを受け、それでも家族にとっては大きな負担だと感じられた結果、穏やかな日々が実現しなかったとしたら、無理やり自宅で看取るのは、患者さんや家族のためではなく、在宅看取り至上主義者のエゴイズムとの誹りを免れない。

私が目指しているのは在宅看取りを喜んでくれる人たちへの医療提供と、結果的に病院志向が強いことが判明した人たちに対する、適切な療養場所へのスムースな移動であり、それが最終的にめざしている「患者さんとご家族の満足度の高さ」であり「自宅看取り率の高さ」は2の次だ。

ところで、この箇所の「在宅看取り至上主義者のエゴイズム」という表現には、ドキリとさせられた。

私事だが、昨年、私の近しい家族のひとりが、病気で亡くなった。その看取り方について、家族間で意見が真っ二つに割れた。どこで最期のときを迎えたいかについて、本人の希望を聞く前に、本人が意識を失ってしまった。そんななか、「在宅で看取るほうが、本人のためだ」と考える一派と、「病院でケアしてもらうほうが、本人のためだ」と考える一派に分かれた。それにより、感情的に、ひどく対立した。このことは、以下の過去の記事にも書いた。

どちらも本人の幸せを推し量ってのことだったが、もしかすると、どちらもが「エゴイズム」に陥っていたのかもしれない。本人の意向を理解するための対話を、普段からしていれば良かったなと後悔した。

さて、引用に戻ろう。

がん患者さんたちのなかには、メッセージや意思を書き残したエンディングノートを作成している人もいる。ただ、それは非常にタイミングが難しい。人間は、自分がまだ元気なうちに遺書めいたものをなかなか書くことができない。財産をどうするといったことははっきり書けたとしても、家族や親友や、お世話になった人たちへのメッセージとなると、どうしてもそれをギリギリまで保留したいという気持ちになってくる。自分の死が前提のメッセージというのは、これがなかなか書けないのだ。

しかし、亡くなる直前からそれに取り組もうとしても、それは体力的に難しくなる。私は、妻や子どもたちに何らかの言葉を残しておきたいとは考えている。ただし、それがどういったものになるのか、いつそれを実行するのかは、まだ決めかねている。

何を優先し、どの仕事を残せばよいか。そこには人それぞれの人生観、価値観が反映される。一切の仕事を排して家族との時間を優先させる人もいるだろうし、極力、以前と変わらぬルーティンを守る人もいる。

何が良いかは一概に言えないが、人からどう見られるかといった意識を取り払い、自分の本当の気持ちと向き合うことが何より大切ではないだろうか。

死んだら、私はどこへ行くのだろうか。いまはまだ、ぼんやりとしたイメージしかない。

どんなに考え抜いたとしても、おそらく結論はひとつ。言葉にすると平凡ではあるが、残された時間を、精いっぱい自分らしく生きる ー そのことに尽きるのである。

がんになって、私はさまざまなことに気づかされた。しかし、以前とはまったく違う自分になったわけではない。価値観が180度変わったということではないし、精神力が著しく向上したわけでもない。相変わらず、迷う自分、弱い自分は内在しているし、それは最期まで変わらないだろう。

だが、がんになったからといって「人間、何か変わらなければおかしい」ということはない。苦しみや悲しみに対して、無理にそれを隠しながら生きるほうが、心身の負担は大きくなる。

人間が本来持っている回復力を信じ、悲しいときには大いに泣いて、悲しんでいただきたい。それが、私の患者さんに対するメッセージだ。

若いがん患者さんに「これまでの人生はどうでしたか」と問いかけたりしても、それは本人の精神を苦しめることにもつながりかねない。

「本来はもっと生きられるはずなのに」

「私はなぜこうなってしまったんだろう」

当然ながら、20代でがんになるのと、70代、80代でがんになるのとでは、受け止め方や納得感がまったく異なる。若くしてがんになった場合には、過去を振り返ることでネガティブな思考になってしまう可能性が十分に考えられる。

そんなときは、生きる意味や将来どうなるかを考えるよりも、いまこの瞬間を充実して生きる、そのことに集中したほうが患者さんの心を安定させることができるというわけだ。

私は40代前半ということもあり、年配の患者さんと比べれば生きてきた時間は短いのだが、「これまでの人生を聞かせてください」と言われれば、自分語りができないほど短いわけではない。自分の価値観を大切にしながらも、ある部分では刹那的に、その日その日を過ごす ー そんなバランスが、40代がん患者の生き方になるのかもしれない。

これまで、あたりまえのように繰り返されてきた「無事に1日を過ごす」という生活が、実はあたりまえではないことに気づいたとき、私のなかに芽生えるのは、生かされているという感謝の気持ちである。

読みながら、何度も涙した。

若くして、奥様と子供を残してこの世を去らねばならないと知り、どんなにおつらかったことだろう。そんな大変な状況で、しかも医師のお仕事をつづけながら、後に続くがん患者さんたちのために、お気持ちやお考えをまとめて出版してくださった。

淡々とした、優しいお人柄のにじみ出る穏やかな語り口。命とは何か、死ぬとはどういうことか、自分の人生の最期が見えたとき、どう過ごせばよいのか。これらの究極の問いについて、何度も考えさせられた。

本書が特別なのは、著者が、ひとりの末期がん当事者であるのみならず、著者が、死を迎える患者に1000人以上向き合ってきたプロの緩和ケア医師であるということだ。

プロの立場と当事者の立場の両方が分かるからこそ、死について、いたずらに恐怖に怯えることなく、冷静で穏やかな考え方ができ、こうやって後に続く患者たちに共有してくださるお気持ちになったのだろう。

誰もが例外なく、いつかは直面する、死。

慌ただしい日常生活を送るなかで、私が死について考えることは、殆どない。たまに、身近な人を亡くしたときや、昔の友人の訃報に接したときなどに、ふと思い出したように、死について思いを巡らせ、心をざわつかせるくらいだ。死という概念と向き合うのが怖くて、無意識のうちに、考えないようにしているのかもしれない。

そんな私だが、これを読んで、以前ほどは死が怖くなくなったような気がした。あるいは、怖がる前に、考えておくべきことがたくさんあると気づいた、というべきかもしれない。

死は、自分や自分の大切な人に、いつ迫ってくるか分からない。告知をどうするか。どんな治療をしたいのか。最期のときを、どこで、どのように迎えたいのか。こういったことを、体が元気で、健全な精神力がある間に、身近な人と話し合っておいたほうがよい。

その際に大事なのは、自分の価値観や人生観だ。日々、些事に忙殺されがちたが、日頃から、自分の人生で大切にしたいことに意識を向け、それを身近な人に伝え、悔いのないように、時間とエネルギーを注いでいくべきだ。

また、死期が近づくと、大切に思っている人に会ったり、お世話になった人に感謝のメッセージをしたためたりするのも、体力的に難しくなる。そういう人たちには、日頃から、感謝の気持ちをこまめに伝えておきたい。

残りの人生を、来たるべき日に備え、悔いのないように、ポジティブに生きていきたい。そして、ご自身の経験を惜しみなく共有することで、こういう大切なことに気づかせてくれた関本氏に、心からの敬意と感謝を示したい。

ご参考になれば幸いです!

私の他の読書録の記事へは、以下のリンク集からどうぞ!

いいなと思ったら応援しよう!