#02 余はいかにして川柳人となりしか/暮田真名

川柳句集『ふりょの星』刊行を記念し、著者でありZ世代のトップランナー・暮田真名さんによる、川柳をもっと楽しむための短期連載がスタート!第2回では、短歌にも俳句にもなじめなかった暮田さんが川柳に身を投じるきっかけとなった川柳句集をご紹介します。不定期更新、全4回を予定。

わたし暮田真名は今年25歳になる。

そういうと、だいたい「若いのに川柳をやっているなんて珍しいですね」的な反応がかえってくる。

実際、若いのに川柳をやっているのは(いまのところ、残念なことに)珍しい(珍しくなくなってほしいと願っている)。左右社さんが付けてくださった「Z世代の〜」という面映ゆいキャッチフレーズじたい、20代での川柳句集の出版がきわめてレアであることを物語っている。

どのような経緯で私は「川柳をやっている若者」になったのか。今回は私が川柳に身を投じるきっかけとなった句集について書こうと思う。

私が川柳を書きはじめたのは2017年、大学2年生のときのこと。高校を卒業した時点では自分が川柳を書くことになるなんてつゆほども思っていなかった。

もともと短歌を読むのが好きだったので、大学入学と同時に短歌サークルに入った。

そこで私は早々につまずくことになる。「短歌で書きたいこと」が何もなかったのだ。

当時の私には、周囲の歌人たちが「自分の気持ち」や「思い出」を餌に短歌定型をうまく手懐けているように見えた。私には短歌にさしだせる「心」や「人生」の持ち合わせがなかった。

短歌は三十一音もあって長いから書けないのかも。そう思い俳句サークルにも入ったが、どうしても歳時記と馬が合わなかった。

そんな折に手に取ったのが小池正博さんの川柳句集『水牛の余波』だった。この句集によって私は川柳と出会い、立っていられなくなるほどの衝撃を受けた。

島二つどちらを姉と呼ぼうかな/小池正博

獣偏のデザインは疾走する

声紋が同じ動物ビスケット

「島」なのに「姉」? 「デザイン」が「疾走」? 「動物ビスケット」の「声紋」?

これらの句の〈意味〉を解説するのはほとんど不可能だ。これらの句における言葉の姿は、私たちが「このようにあってほしい」と願う言葉の姿——つまり、情報のいれものとなって私たちの意思疎通を助け、美的にすぐれた配置で私たちを楽しませる〈道具〉としての言葉——からあまりにも遠い。

たとえば手紙という〈道具〉が題材の2句を見てみよう。

トイレまで付いてくるなという手紙/小池正博

シリウスになっておきなという手紙

手紙とは送り主が宛先にいる人になにかを伝えるために書くものだ。それにしては「トイレまで付いてくるな」も「シリウスになっておきな」も文面としてそうとう不親切ではないだろうか。「付いてくるな」というなら理由を書くべきだし、「なっておきな」というならせめてなり方を教えてほしい。これらの手紙は手紙という道具の本質ともいえる〈伝達性〉を欠いている。

なぜこんなことになってしまうのかというと、五七五というスペースが極端に狭いからだ。ふだん言葉を情報のうつわとして使役している私たちは、川柳という形式のなかで言葉がうつわのかたちを成していないことに戸惑う。いま私たちがみているのは、うつわになる前の土くれのような〈言葉そのもの〉だ。

べとべとにしてから資料譲られる/小池正博

練乳の沼から上がるヌートリア

ここで台無しにされているのは「資料」という〈道具〉である。べとべとにされた資料は開けないし、読めない。資料はべとべとにされることで〈参照性〉を失う。

川柳とはべとべとにされた資料のような言葉である。それはもう、練乳にまみれた大きいネズミみたいな生き物くらいべとべとなのだ。

余談だが、「季語」という項目と「歳時記」という資料を携えた五七五の詩型が俳句である。俳句とは資料がべとべとにされなかった世界をいきる言葉だろう。

べとべとのつめたい写真館があり/阿部青鞋

べとべとにされた言葉は、なんせべとべとなので、もといた場所を動きだす。

はじめにピザのサイズがあった/小池正博

この句では、もともと「言葉」が占めていたはずの場所にどこからかやってきた「ピザのサイズ」が滑りこんでしまっている。そのようにして、世界のはじまりが不意に書き換えられる。

さて、『水牛の余波』に打ちのめされた私は、同時に不思議な力が湧いてくるのを感じてもいた。

小池正博さんはあとがきで、川柳を「言葉を蕩尽する文芸」と書いている。

蕩尽。むだづかい。言葉を、役に立てないということ。

言葉がなにかの——第一に、自分の——役に立たなくてもいいのだということを、私は川柳に教えられた。

また、なんの役にも立っていない(ようにみえる)言葉を目の当たりにすることによって、はじめて私たちは自分がなにかの役に立たなくてもいいのではないかという可能性に思い至ることができるだろう。

要するに、川柳は自由であるということ。そしてかならず、川柳は人間を自由にする。

暮田真名(くれだ・まな)

一九九七年生。

「川柳句会こんとん」主宰。「当たり」同人。

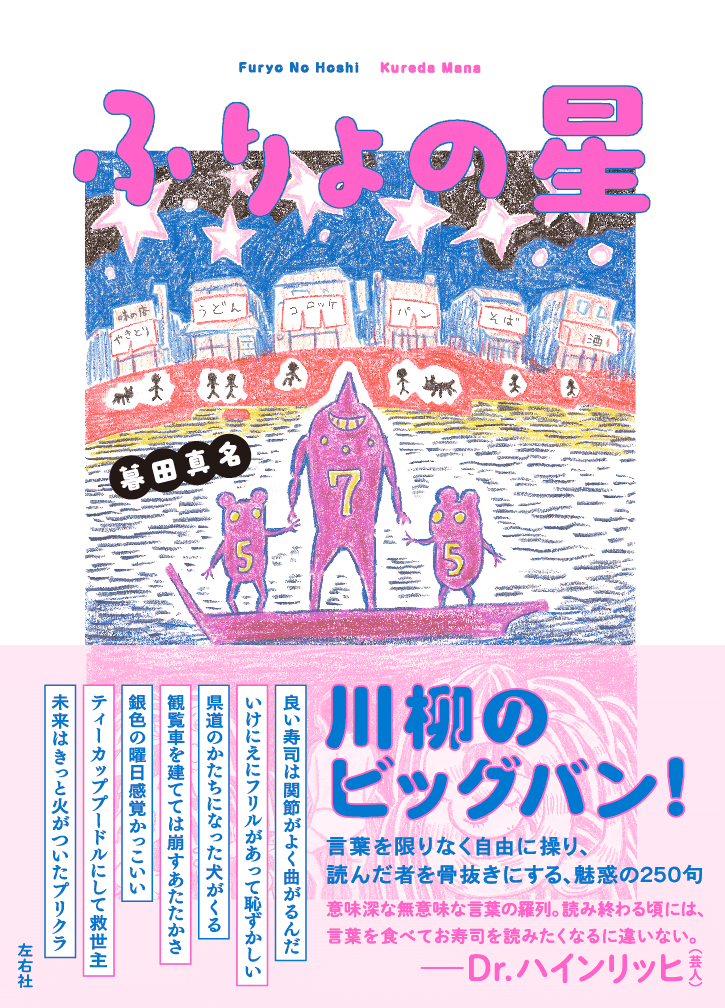

句集『補遺』『ぺら』。ほかに『当たり』(すべて私家版)。『はじめまして現代川柳』(書肆侃侃房)入集。2022年4月にメジャーデビュー句集『ふりょの星』を刊行。