[小児科医ママが解説] おうちで健診:赤ちゃんは、なぜすぐ起きる?睡眠時間の目安は?昼寝のタイミングは?

「教えて!ドクター プロジェクト」の「乳幼児健診を知ろう!」にそって、解説させていただいている「おうちで健診」シリーズ。

今回から数回にわたって「夜泣き」や「睡眠」について取り上げていきます。

生後すぐから、ずっと。

人見知りが始まったころから。

保育園が始まったころから。

キッカケはないのに急に。

本当にあらゆるタイミングで、夜泣きはやってきます。

何をしても泣きやまなかったり、色々と気をつけているのに泣いたりしてしまうのを見ると、どうして?なんで?と不安になりますよね。

教えて!ドクターのフライヤーでも「何をやっても泣き止まないときがある」とあります。たしかに医学的にみても、そういうことは多々あります。

が、何かできることはないの?!と思うのが親心。

今回の記事ではまず、基本的な「睡眠時間」や「睡眠環境」について見ていきます。

なんだ、そんなことか。と思われるかもしれませんが、

「昼寝が”足りない”ことも、夜泣きの原因になる」場合があるんです。

どんなねんトレ本を買おうか、どんなねんトレを試そうか・・・とトライするその前に、まずは一緒に、基本を見直してみましょう。

主な参考文献はこちら。

●「いま、小児科医に必要な 実践臨床小児睡眠医学」

三池輝久ほか、診断と治療社、2015年

●IPHI妊婦と子どもの睡眠コンサルタント資格取得講座

https://parentinghealthinstitute.com/

なぜ、赤ちゃんはすぐに起きちゃうの?

トントンや抱っこ、やっと寝た~・・・背中スイッチが入らないように、そっとベッドに置いて大成功!

・・・と思ったのもつかの間、数分や数十分でまた「ふえ~ん」。

多くの保護者が、経験されるのではないでしょうか。

「赤ちゃんって、おっぱい飲んだらずっと寝てるんだと思ってました・・・」

「こんなに赤ちゃんが起きるなんて思ってもなかったです・・・」

外来でもよーく聞くお言葉です。私も同感でした。

なぜ、赤ちゃんはこんなにすぐ起きちゃうのか?

端的にいっちゃえば

「赤ちゃんは、24時間リズムで生きていないから」

「赤ちゃんの、1回の睡眠サイクルが 30~40分 だから」

です。

赤ちゃんは24時間リズムで生きていない

産まれてからすぐの赤ちゃんの体には「1日24時間」「昼・夜」の概念は存在しません。

昼夜のリズムをつくる、メラトニンという物質も、まだ十分な機能を果たせません。

私たち大人の「1日24時間」「昼・夜」といったリズムを「概日リズム(がいじつ)」と呼びます。

一方で、赤ちゃんのこうした「昼夜関係ない」リズムを「超日リズム(ちょうじつ)」「ウルトラディアン・リズム」と呼びます。

なお生後2ヶ月くらいをすぎてくると、このメラトニンが徐々に機能しはじめてきます。

これくらいの時期から、夜5~6時間くらい寝てくれるようになった!というお子さんがで始めるのは、このためです。

その後も徐々に、人間が生きている24時間のリズムに赤ちゃんも慣れてきて、生後6か月までに70%の赤ちゃんが、6~8時間連続で寝るようになるといわれています(Nelson小児科学)。

ただし個人差や、同じお子さんでもコンディションは毎日ことなること、また生後6か月前後からちょうど風邪をひきやすくなったり・人見知りも始まったり・・・

と、どうしても睡眠が浅くなる・夜泣きにつながる原因が増えてきて、夜泣きにつながります。もどかしいところです。

赤ちゃんの1回の睡眠サイクルは、30~40分

また、赤ちゃんは短い睡眠サイクルを繰り返しています。

大人が1回約90分のサイクルを繰り返すのに対して、

赤ちゃんの1回の睡眠サイクルは30~40分くらいです。

つまり1回寝たと思っても、また30~40分くらいしたら眠りが浅くなるので、そこで起きてしまう赤ちゃんが多いというわけです。

とくに月齢が低いうちは、成長のためにたくさん母乳やミルクも飲まなければいけません。

一度に多く飲めないし、血糖を保つ機能も十分でないので、少しずつ・何度も起きて、飲まないといけないんですね。

なお1回の睡眠サイクルが、大人並になるまでは結構時間がかかります。

3~4歳くらいでやっと40~60分に、その後5~10歳にかけて徐々に1回の睡眠サイクルが長くなって、やがて大人と同じ90分サイクルになっていきます。

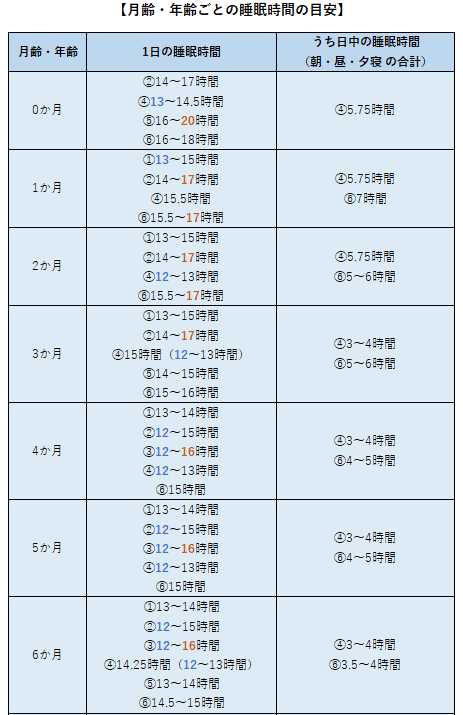

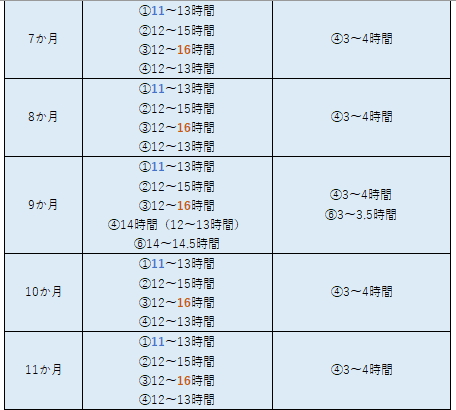

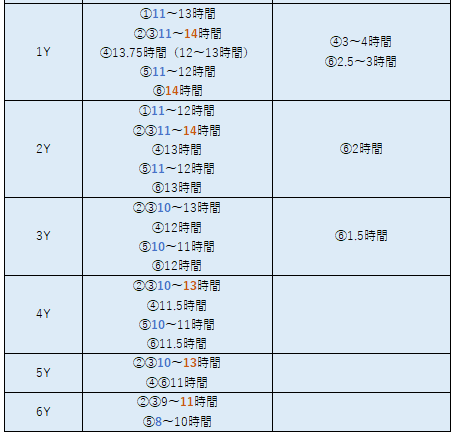

月齢・年齢ごとの睡眠時間の目安

というわけで、とくに新生児や月齢の低い(3~4ヶ月くらいまでの)赤ちゃんが、何度も起きてしまうのは、体の未熟さや、成長のためにも、致し方ない部分があります。

でもだいたい、トータルでみると1日どれくらい寝ればいいのか?という目安は気になるもの。

月齢・年齢ごとの睡眠時間の目安は、以下のとおりです。

※丸つき番号はそれぞれ、下記の参考資料と対応しています。

※参考:

①「いま、小児科医に必要な 実践臨床小児睡眠医学」

②米国国立睡眠財団

③米国小児科学会

④「Nelson小児科学」

⑤厚生労働省

⑥IPHI妊婦と子どもの睡眠コンサルタント資格取得講座

どうでしょうか?

かなり幅のある・またバリエーションのある時間幅ですよね。

上記は様々な研究や観察、また専門家の意見をもとに導き出された数字ではありますが、そこは生身の人間。

お子さんによって、また同じお子さんでもその日のコンディションによって、とるべき・とれる睡眠時間は変わってきます。

絶対に〇時間!というふうに決めつけず、だいたいこれくらい寝られたらいいな~くらいのゆるーい目標としていただけたら、良いと思います。

「必ず〇時に昼寝!」よりも、「活動時間」を意識して、日中を過ごそう。

夜と同じくかなり幅のある書き方ですが、上記では「日中の睡眠時間」についても触れました。

とくに月齢が低い(1回にとれる睡眠時間が短い、でもトータルでたくさん寝ないといけない時期)ほど、日中の睡眠は1回だけでは不十分です。

1回あたりの睡眠は30~40分などで起きてしまうことも多いと思いますが、それを何回か日中にトライして、日中の睡眠時間もしっかりかせげると良いです。

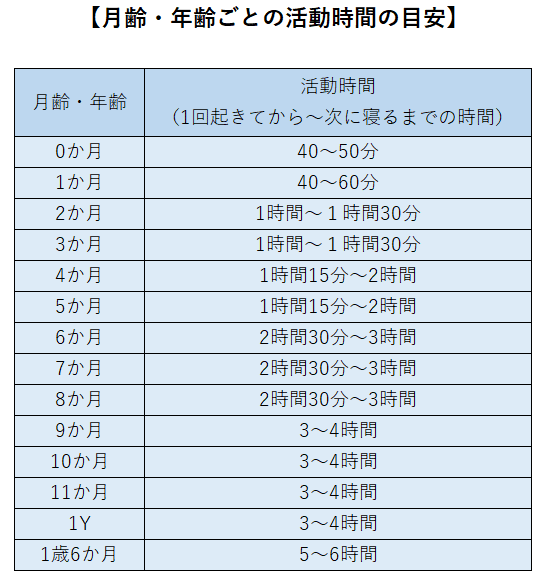

なぜこんなに日中も睡眠が必要なのか?それは赤ちゃんの「活動時間」が短いからです。

「活動時間」とは、赤ちゃんの頭も体も、無理なく起きていられる1回あたりの時間です。

※参考:

●IPHI妊婦と子供の睡眠コンサルタント資格取得講座

●https://www.livingandloving.co.za/baby-blog/3-tips-to-establish-a-good-sleep-schedule-for-your-baby

●https://www.happysleepers.com/author/christinehappysleepers-com-au/page/3/

どうでしょう?

短い!と思われる方も多いと思います。

とくに月齢が低いうちは、起きて→おっぱい・ミルク飲んで→ウンチかえて・・・なんてやってたら、あっという間に40~60分経ってしまいますよね。

活動時間をこえても、一見、まだ眠たそうに見えない時も多いと思います。

赤ちゃんもまだ「眠い」という感覚がわからないので、ハイになって楽しそうに遊んでいるように見えることも多いです。

が、実は脳は疲れきっていて、睡眠が必要・・・ということも少なくありません。

こうして活動時間をこえて起きている時間が長くなってしまうと、疲れがたまり、夕方や夜の不機嫌、また寝つきの悪さや夜泣きなどにつながります。

「昼寝しなければ、夜よく寝るだろう」という風に考えがちですが、赤ちゃんには通用しない場合もあるんですね。

もちろん活動時間も、個人差や日による違いが大きいです。

が、特に月齢が低いうちは「活動時間を大幅にこえて、ずーっと日中起きちゃってる」という状態がなるべくないように、しっかり日中も睡眠をとらせてあげたいものです。

この活動時間を意識して、日中も寝かせた結果、トータルで「日中の睡眠時間」が確保できるといいよね、というニュアンスです。

〇時に朝寝して・〇時に昼寝して・・・と決めるのが、悪いわけではありません。

が、とくに月齢が低いうちは、1回に寝られる睡眠時間、また起きていられる時間もまちまちです。

「1日のはじまりに〇時におきて・〇時に寝る」という大まかなスケジュールは毎日なるべく同じほうが良いですが、

日中の過ごし方については、「〇時にこれ!」と決めるよりは、活動時間を意識して1日を過ごしたほうが良いでしょう。

つまり「さっき〇時に起きたから、(活動時間をこえないように)次は〇時くらいに寝かせよう。じゃあその間に、〇時にお散歩して、〇時に離乳食にして・・・」という具合です。

なお1回に寝られる睡眠時間も考えると、だいたい日中に寝る回数は、生後5か月で5回、生後6か月で3回、生後9か月で2回、1歳半で1回、というのが典型的な流れです。

その後、だいたい4歳~5歳にかけて昼寝がいらなくなるお子さんが多いです。

が、こちらも個人差は大きく、また同じお子さんでも、日によって異なってきます。

どんな月齢・年齢のお子さんであっても、疲れすぎないタイミングに気づいてあげて、休息をとらせてあげたいものです。

睡眠時間が足りないとどうなるの?

さんざん睡眠時間の大切さについて語っておいてなんですが、日中も夜も、我が子の睡眠時間が足りていない!といって心配しすぎる必要はありません。

たしかに、睡眠は大切です。

起きているときにたくさん使った脳の働きを、睡眠中に修復していることが科学的にも証明されており、まさに「睡眠は脳を守っている」といわれます。

慢性的に睡眠が不足すると、見る・覚える・学ぶ・考える・決めるといった脳の機能が傷つけられます。その結果、脳の概日リズム(1日24時間・昼夜のリズム)のシステムも乱れてしまい、ますます眠りづらくなる・・・という悪循環になります。

睡眠不足だと、お子さんの情緒の不安定(イライラ、落ち込みなど)、学ぶ力や意欲の低下、などが、実際に様々な論文で報告されているのは、このためですね。

ただし、睡眠時間が〇時間足りなかったら、絶対に脳が傷つく!など、短絡的に言えるものではありません。本当に睡眠「だけ」のせいで、そういった悪影響が出るのかというのも、判断がむずかしいところです。

もちろん十分な睡眠時間がしっかりとれるのは、大切なことです。

でも、保育園や幼稚園などの集団生活、ご兄弟、また親御さんのお仕事の事情など、各家庭でできる現実的な範囲があります。

心身ともに無理ない範囲で、上記を目安にしていただけたら幸いです。

いかがでしょうか。

赤ちゃんの睡眠時間、という一つとっても、実は奥深いですよね。

とくに月齢の低いうちは、日中もしっかり睡眠時間をとること。

また日中の過ごし方も、時間のスケジュールで区切るのではなく、

お子さんの「活動時間」を意識してすごしてみること。

・・・とはいえ、個人差やコンディション、ご家庭の事情もあるから、

心身ともに無理ない範囲でトライしましょう。

こんなことが伝われば幸いです。

次回以後は、夜泣きの原因や対策、また(夜に限らず)「赤ちゃんが泣き止まない」ときに医学的な病気で考えられることなどを、見ていきたいと思います。

(この記事は、2023年2月1日に改訂しました。)