【『逃げ上手の若君』全力応援!】(150)表面化する足利直義と高師直の対立ーー古典『太平記』と亀田俊和氏『観応の擾乱』と本郷恵子氏『蕩尽する中世』で確認してみた

南北朝時代を楽しむ会の会員の間でも話題騒然の週刊少年ジャンプ新連載『逃げ上手の若君』ーー主人公が北条時行、メインキャラクターに諏訪頼重! 私は松井優征先生の慧眼(けいがん=物事をよく見抜くすぐれた眼力。鋭い洞察力。)に初回から度肝を抜かれました。

鎌倉時代末期から南北朝時代というのは、これまでの支配体制や価値観が崩壊し、旧時代と新時代のせめぎあいの中で、人々がそれぞれに生き方の模索を生きながらにしていた時代だと思います。死をも恐れぬ潔さをよしとした武士が〝逃げる〟という選択をすることの意義とは……?

〔以下の本文は、2024年3月30日に某小説投稿サイトに投稿した作品です。〕

『逃げ上手の若君』第150話の読後、第一声は〝うわ、足利直義ズルいな……〟。

こりゃまた、女性ファンが増えると思いました。彼の命日は2月26日で、本当にたまたまだったのですが、直義ファンの友人(女性)に連れられて前日に鎌倉・浄妙寺の墓をお参りしました。その日は、私の友人と同じ思いを抱いてか、若い女性がやはり花を携えてお参りをしていました。浄妙寺と、斯波家長が戦って命を落とした杉本寺はすぐ近くで、家長が好きな私はもちろん足を運んでお参りをしました。

「冷静冷徹 僕が死んでもあの人は泣かない」

家長の〝覚醒〟は、まさにこの諦観あってのものだったのでしょう(第91話「直義1335」参照)。しかしながら、家長をはじめとする武将たち(今後〝直義派〟として、一貫して態度を変えなかった猛者たちがいます)から足利直義がこれほどまで慕われるのは、本人や周囲が無自覚だったとしても、直義が心の奥底に秘めた「情」に惹かれたからなのかもしれませんね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さて、とうとう『逃げ上手の若君』で、足利直義と高師直の対立が表面化してきました。そろそろ、私が所属している「南北朝時代を楽しむ会」で、鈴木由美先生の『中先代の乱』とともにマストの指定図書(笑)となっている、亀田俊和先生の『観応の擾乱』の出番です。

『逃げ上手の若君』の高師直は、「完璧執事」という描かれ方をしていますが、『観応の擾乱』によれば、高一族は代々足利氏の「譜代の家人(根本被官)」として活躍し(ただし、「一次史料から確実に論証できるのは師直の層曾祖父重氏から」とする)、北条得宗家の「内管領」であった平頼綱や長崎高資のような立場であったとされています。

第150話では、足利一門の「細川殿」にまで師直は厳しく意見しています。ちなみに、「細川殿」は細川顕氏でしょうか。この人、これまでもモブっぽい感じで初期からちょいちょい登場している印象です(自分が気づいただけでも、第5話(尊氏の言う「後ろに控える我が郎党共」の一人)や第111話(尊氏切腹をそばで見守る一人)がそうではないかと見ています)。

自分の力ではこの頃の史実がどうなのかはわからなかったのですが、『逃げ上手の若君』では「楠木の残党にずいぶん苦戦した」ことを師直から顕氏は責められています。この後、古典『太平記』でもヒーローの一人として描かれる、楠木方のある人物に顕氏が大敗することになる伏線かとも思われました。

それにしても、NHKの有名番組を意識したかのような高師直紹介が面白いです。公家の人妻を追い出す場面から始めるのがまた……(苦笑)。

師直と人妻については本シリーズの以下をご覧ください。

また、尊氏のうどん好きは、群馬のうどん「おきりこみ(おっきりこみ)」にちなんでいるようですね。

〔日本各地の郷土料理の定義、特徴、由来や歴史を解説「にっぽんの郷土料理観光事典」〕

※「逃げ若を撫でる会」で話題となったために知ることができました!

こうした小ネタに細やかに典拠や由来があるのを知るのも、『逃げ上手の若君』の面白いところですが、第150話において、松井先生の解釈や描写に唸らされた部分が二つありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高師泰「(桃井直常だ こいつは直義殿の息がかかってるぜ)」

高師直「(問題ない 最前線で恩賞も与えず使い潰す)」

「よかろう 関東からの汚名の数々死ぬ気で返上しろ」

「へいっ! ありがとうごぜーやす!」

師直の言う「関東からの汚名」とは、直常が亜也子を追っかけてそのまま拘束されてしまったという、『逃げ上手の若君』でのオリジナルストーリーが含まれているでしょう(笑)。加えてなのか、古典『太平記』では、青野原の疲れも癒えないうちに顕家を奈良の方へ追って功あるも、恩賞がなくヤキモキしている様子が語られています。日本古典文学全集の現代語訳を引用してみます。

合戦の手柄は他の人々よりもすぐれているのだから、その褒美で部下の兵たちの望みをかなえてやれるだろうと、ほくそ笑んで待っておられたけれども、一向にその功に対しての褒美が与えられなかったので、桃井兄弟は万事世の中を恨みに思って、また天下に大事変が起らないかと心当てに待たれるのだった。

※桃井兄弟…桃井直常・直信。全集が底本としている天正本では兄弟で活躍している。

亜也子の一件も、その後の活躍で恩賞なしも、すべて上手くストーリーに収められていますね。

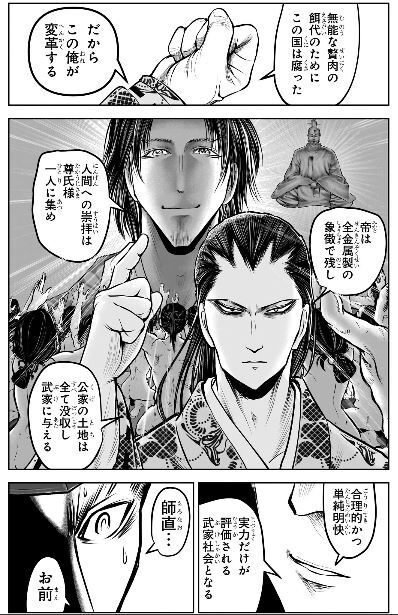

そして、第150話のクライマックスは、直義との対立を少年漫画らしいビジュアルで表現するこれです!

「いずれ今の帝には… この全金属製帝にご譲位頂こうかと」

(「全金属製帝」は「もし王のなくて叶ふまじき道理あらば、

……金を以て鋳るかして」(『太平記』)に依拠してる!)

本郷恵子氏の『蕩尽する中世』に、師直のこのセリフの由来と真相が的確に示されているので、以下に引用してみます。

既存の秩序や権威にあからさまに反抗し、否定する婆娑羅の精神は、「都に王といふ人のましまして、若干の所領をふさげ、内裏・院の御所という所のありて、馬より下りる難しさよ。もし王のなくて叶ふまじき道理あらば、木を以て造るか、金を以て鋳るかして、生きたる院・国王をば何方へも皆流し捨て奉らばや」(『太平記』巻二十六)と言い放った高師直の言葉に最もよくあらわれている。

悪党は確かに、鎌倉幕府を滅ぼし、次の時代を開く力となった。だが開いた扉は、さらなる分裂と戦争・混乱に通じていた。 彼らのエネルギーは戦乱によって蕩尽され、婆娑羅という逸脱の風俗・行動原理に解消されたのである。 建武新政の世相を揶揄した『二条河原落書』は、秩序が崩壊し、善悪が混乱した状態を「自由狼藉の世界なり」とうたう。「自由」は相変わらずネガティブな概念でしかなく、安易に天皇の挙兵に与することも、無神経に天皇の権威を否定することも、いずれも 真の「自由」からは遠かったのである。

※蕩尽(とうじん)…財産などを湯水のように使いはたすこと。

本郷氏は、師直のような考えは乱世を統べる真の解決策とはなりえないことを述べています。

『観応の擾乱』で亀田氏は、高師直を足利尊氏・直義二人の執事であったと述べています。『太平記』の師直の不敬な発言についても、史実ではなく直義の周囲にいた人物たちによる「讒言」(=事実をまげ、いつわって人を悪く言うこと)であったとしますが、師直をしてそのようなことを言いそうな雰囲気はおおいに持っていた(直義が信じるに値する普段からの目に余る言動があった)のではないかと想像してしまうのです。

師直の徹底した「合理主義」に驚愕する直義ですが、師直は鎌倉幕府の滅亡の理由を「皇室の内紛の調停役までやらされ それが元で後醍醐の先帝にまで逆恨みされ」たからだとする、自らの考えも披露しています。これは、「両統迭立」のことです。『国史大辞典』より一部引用します。

両統迭立(りょうとうてつりつ)

鎌倉時代中期の後嵯峨天皇(在位一二四二―四六)は、退位後、皇子の久仁と恒仁とを相ついで皇位につけた。後深草天皇(在位一二四六―五九)と亀山天皇(在位一二五九―七四)である。後深草天皇の皇統は持明院統、亀山天皇の皇統は大覚寺統と呼ばれるが、鎌倉時代の末期には、この二つの皇統からほぼ交互に天皇が立った。この事態をさして両統迭立という。後嵯峨上皇は、後深草・亀山両天皇の時代,治天の君として院政を行なったが、治天の君の後継者を指名することなく文永九年(一二七二)に没した。このことが、両統迭立のそもそもの発端となる。後嵯峨上皇の没後、後深草上皇の院政とするか、それとも亀山天皇の親政とするか、朝廷では決し得ず、その決定が鎌倉幕府にゆだねられた。幕府はこの二人の生母である大宮院(藤原子)に、故後嵯峨上皇の意向がどうであったかを問い合わせ、その結果、亀山天皇の親政と決まった。亀山天皇は、ほどなく皇位を皇子世仁(後宇多天皇)に譲り、院政を開始した。そのため、失望した後深草上皇は出家を決意するに至った。そこで幕府は、後深草・亀山両上皇の対立を緩和するために、後深草上皇の皇子煕仁(のちの伏見天皇)を亀山上皇の猶子として、後宇多天皇の皇太子に立てる案を示し、それを実現させた。

『増鏡』には、その時に幕政のトップであった北条時宗が失意の後深草上皇の心の内を思い、「調停」につとめたことが記されています。『増鏡』も歴史〝物語〟ですので、事実ではないのかもしれませんし、これ以外の選択をしたところで、後醍醐天皇でない別の誰かから幕府が恨まれることになった可能性は否定できないと思います。ーー政治が「合理的かつ単純明快」なだけで立ちゆくものでもないことは、南北朝時代からさらに何百年もの歴史を知る私たちには何となくわかります。

……とはいうものの、「この国は腐った だからこの俺が変革する」と、力強く拳を握る師直が、悪者とは思えない自分もいるのです。

〔『太平記』(岩波文庫)、日本古典文学全集『太平記』(小学館)、亀田俊和『観応の擾乱』(中公文庫)、本郷恵子『蕩尽する中世』(新潮社)を参照しています。〕

4月9日(火)開催予定の「『逃げ若』を撫でる会」のご案内を投稿しました。気軽にご参加ください(詳細は以下をご覧ください)。