Road to Yakushima #2(宮脇慎太郎)

episode 2

まぶたを開けると、すべては光の中にあった

まぶたを開けると、すべては光の中にあった。

ついさっきまで水平線しか見えなかった高速艇の小さな窓から、頂に雲をまとう山塊が見える。それまで見たどの山にも似ていない、深い深い緑。間違いない、ここは屋久島だ。ついに到着したんだ、と安堵感に全身が包まれた。

港に降りると、まずその防波堤の巨大さに驚いた。高さ6メートル、壁の厚さも4メートルはあるだろうか、地元の瀬戸内のものとは完全にスケールが違う。台風の時などはそうとうな高波になるのだろう。

これは屋久島に限らないが、日本各地を旅すると、およそ居住に適さない土地を時に強引ともいえる土木技術で作り替えてきた場所が本当に多い。しかしそれは、この狭い国土に生まれた民の背負った宿業なのかもしれない。僕たちの先祖は猫の額のような土地さえ利用し尽くしながら、この列島を1億人以上の人間が生活できるように改造してきたのだ。

同行するアサノさんは、予約したレンタカー屋のおばさんと港で話をしていた。どうやら現金しか使えないらしく、その場で4日間の料金を支払うことに。「車は帰る時に適当に駐車場に置いてって」とだけ告げると、おばさんはスッとどこかへ歩き去ってしまった。

屋久島は世界遺産の島となって20年以上の時間が経つはずだが、周囲を見てもそれほど整備されている印象はない。外国人旅行客がもっといるのかと思ったがそうでもない。港の前にはかつて旅した八丈島や奄美大島でも見かけた白い港湾建造物が立ち並び、だだっ広い駐車場があった。

港湾建造物の一つである旧宮之浦桟橋の県営フェリー待合所に

その港湾建造物の一つである旧宮之浦桟橋の県営フェリー待合所に、アサノさんの知人である高田みかこさんが夫と共に営む「一湊(いっそう)珈琲焙煎所」があるという。南国風の灯台のような形をした建物の中で、店の一角だけが木材を使ってリノベーションされていた。豆の焙煎もする夫の忠幸さんが淹れてくれた珈琲をいただく。寝起きの身体のすみずみにカフェインが行き届き、細胞が覚醒していく感じがする。聞くと店は以前、一湊という集落にあったのだが、最近、島の中心地であるここへ移転してきたそう。確かに豆の卸しなどをする場合には、港のそばにあったほうが便利なのかもしれない。

アサノさんたちは打ち合わせをしていたので、僕は一人でしばらく港周辺をうろうろすることにした。看板を見ると、近くに「ウィルソン株」の原寸大レプリカがあるらしい。豊臣秀吉が大阪城(もしくは京都の方広寺)建設の際に伐採させたという、巨大な屋久杉の切り株だ。

港のすぐ近くの、高台の上にそれはあった。コンクリート製のチープな作りだが、まずその大きさに驚く。何も知らなければ、テーマパークなどにありそうなドワーフ(小人の妖精)が住む「森の家」だと思うかもしれない。なかに入るとかなり広々としていて、10畳ほどの洞があるウィルソン株のスケールを実感することができた。

これほどの巨木が林立する山は、日本には他にないだろう。その高台からは、屋久島の山並みを見渡すこともできた。山頂は相変わらずぶ厚い雲をまとっていて、「一見の旅行者にそう簡単に手の内は見せないぞ!」とでも言うような凄みを感じさせる。今回の旅では、縄文杉やウィルソン株を訪ねる時間はなさそうなので、レプリカでも見ることができたのはよかった。次回は必ず本物を見たい。

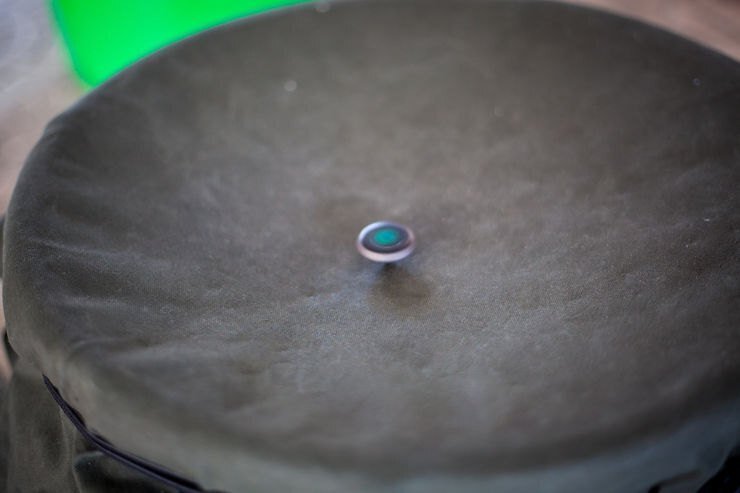

県営フェリー待合所の二階に上がってみると、みかこさんの息子が友達とベーゴマをしている。僕は回し方を知らないので、しばらく勝負を見物することに。見事なもので、桶の上に作られたわずか30センチ四方ほどのスペースに、二人ともコマを放り投げて回転させている。ベーゴマが小さなブームになっているらしく、夏休みの子どもたちは毎日のように勝負をしているらしい。

「チッチのチッ!」

掛け声と共に紐から放たれて高速回転するコマ。エネルギーを蓄えた小さな鉛の逆三角形がぶつかり合う音は壮快だ。考えてみると、漫画などでベーゴマを見たことはあったが、この音を聞くのは初めてかもしれない。

アサノさんたちの打ち合わせも終わり、僕たちは白い軽自動車に乗り込み、ゆっくりと宮之浦の市街地を走り出した。陽もだいぶ傾き、雲の隙間から差し込む西日が山々の輪郭をくっきりと浮かび上がらせている。

屋久島では一日に何度もスコールが降るので、天気予報がまったくあてにならない。僕たちも滞在中に経験したが、海を見ていて雲の下の海面がざわついていれば、それは雨雲だ。雲はみるみるうちにこちらに近寄ってきて、やがて島の山にぶつかり豪雨を降らせる。おそらくこの日も何度かスコールが通り過ぎたのだろう。あたりにただよう空気の独特の湿った匂いは、屋久島の生命力を体現しているような気がした。

徒歩の移動から車に変わると、一気に目に入る風景が加速する

徒歩の移動から車に変わると、目に入る風景が一気に加速する。後方に流れてゆく初めての景色たち。町中には登山用品のレンタル店があり、アウトドアファッションに身を包んだ若者たちがちらほら。道路は信号も少なく空いているが、この島に3ナンバーの大きな車や外車はきっと似合わない。ヨーロッパの石畳の上でこそアルファロメオが絵になるように、日本の離島は軽自動車でないといけない。集落に入れば幅の狭い道路が多く、何より燃費がよいし経済的だという理由もあるが、似合うということはすべてに優先すると思う。

屋久島は地図で見ると、まん丸の形をしていて、主要道路はその外周にしかない。その日の夜、詩人・山尾三省の法要イベントの一つが、安房(あんぼう)の公民館でおこなわれるということだった。宮之浦の町を抜け、島の東の端にある安房を目指してひた走る。

道路の右側は雲をまとう巨大な山々、左側にはどこまでも続く水平線と入道雲。緑と青の、対照的な二つの景色のあいだを縫って、道路は伸びていく。途中、スーパー兼ホームセンターのような店で水などを買い込んだ。僕は前から欲しかった沢歩き用の地下足袋を見つけ購入した。アサノさんもビーチサンダルを買い、二人ともすっかり南国スタイルに。

そのままこぢんまりとした屋久島空港を通り過ぎ、太陽が山の向こうに沈んで世界の輪郭がぼやけてきた頃、安房公民館へと到着した。駐車場にはすでに何名かの人が集まりつつある。なかに入ると、三省さんの弟の山尾明彦さんがいたのでアサノさんと一緒に挨拶。島に滞在中、僕たちは白川山(しらこやま)という集落にある、明彦さんの家にお世話になる。

2001年に亡くなった三省さんの法要は「三省忌」と呼ばれ、毎年有志により開催されている。この日のために能楽師や作曲家が集まり、本番の8月28日には、三省さんらが生活した白川山の集落で、彼の代表的な詩「聖老人」を元にした創作謡公演が企画されていた。この日は前夜祭のような感じで、公民館の舞台で能の公演がおこなわれることになっていた。

集まる人々に一通り挨拶し終えると、会場を抜け出した。実は僕にも、三省さんの関係者以外に屋久島で会いたい香川出身の友人がいたのだ。その友人チカヨちゃんは結婚し、5年前に島へ移住していた。「今晩なら会える」とのことだったので、安房公民館の近くにある食堂で落ち合うことに。その食堂の周囲は、牛や熊の像が点在するちょっと独特な雰囲気のところで、ガジュマルの森が切り開かれ、そばが小さな公園のようになっている。

屋久島に来てから産まれた娘と一緒に現れた彼女は……

屋久島に来てから産まれた娘と一緒に現れた彼女は、ずいぶんナチュラルな印象になっていた。香川の高松にいた頃は、街中のお洒落なサロンでマッサージなどをやっていて、当時のキラキラした生活ぶりを知るものからしたら正反対の雰囲気。食堂で名物トビウオの唐揚げを食べながら、お互いの近況を報告し合い、屋久島の見所などを教えてもらった。どうやら彼女らが以前住んでいた島内の集落も、自給自足的なコミューンらしい。ただしそこは白川山とあまり行き来がないらしく、この島に二つもそういう場所があることに驚いたし、それぞれが独立して存在していることにも感心した。

屋久島には九州最高峰の宮之浦岳以外にもピークがたくさんあり、島の地勢はかなり複雑だ。豊かな自然が彼女をタフにしたのだと思う。何しろ最近まで牛小屋を改装した家に住んでいたそう。それまで漠然としていた島への興味が、彼女との会話を通じてどんどん具体的なイメージになってくる。「世界遺産の島」というような漠然とした外向きの顔だけが、屋久島の顔ではない。その複雑な地勢の数だけ、知られざるドラマを抱え込んでいるのだろう。

彼女たちと別れ、安房の公民館に戻るとちょうど能の公演が終わった頃だった。僕たちは明彦さんの運転する車について、いよいよ白川山を目指して夜の屋久島の道を走り出した。見ると、水平線の上には巨大な満月が上がっていた。強烈な明るさの月光が、夜の島を青白く照らしている。

来た道をそのまま戻り、宮之浦を越えてまずは一湊の集落へ

来た道をそのまま戻り、宮之浦を越えてまずは一湊の集落へ向かった。そこで幹線道路から逸れ、対向車とすれ違うのもままならない細い林道へ入っていく。急に視界が狭くなり、道の両側は真っ暗な杉林。時折その木々の切れ間から見える満月が光を注ぐものの、僕たちが走っている道はまるで谷底のような深い闇に包まれている。ヘッドライトのビームだけが漆黒のカーテンを切り裂き、はるか前方を走る車の真っ赤なテールランプを照らしている。

当初の想像の3倍くらいの距離を走ったところで、前を行く車がふいにスピードを落とし、停まった。

着いた。白川山だ。

明彦さんの家はちょうど集落の入り口にあり、さらに奥まで道は続いていて、その林道沿いに家屋が点在している気配があった。しかし外は真っ暗だったので、周囲の散策は明朝にして長旅で疲れた身体を休めることに。

白川山は白川(しらかわ)沿いにある集落で、かつて川の氾濫で一度廃村になった後、1970年代に三省さんたちが移住し、再生させた元祖日本のコミューンともいえる場所。最盛期は六十人ほどの人たちが暮らしていたらしいが、今では15人ほどが住むのみだという。明彦さんの家では妻の晴子さんの手料理が振る舞われ、集落に住む手塚賢至さんと娘さんが来て宴会となった。トビウオの刺身をつまみながら、思ったより山深いことにびっくりしたことを話すと、手塚さんも昔のことを懐かしそうに話してくれた。

「そうですよね。僕が初めてここに来た時、あの道はまったく舗装されてなくて土の道だったんですよ。走っても走っても全然着かないので、だんだん不安になったのを覚えています。まあ今ではすっかり慣れてしまいましたけど」

手塚さんは終始にこにことしていてよく喋り、本当に楽しそうに酒を飲む。京都大学の生態学の調査などを手伝ったりしながら、自身でもさまざまな植物を採集しスケッチしている、まるでムーミン谷のヘムレンさんみたいな人だった。アメリカの伝説的なカウンターカルチャーマガジン『ホール・アース・カタログ』に通じる日本の雑誌『80年代』で、白川山への移住者を募る三省さんの記事を見て、埼玉から移住してきたそう。

対照的に明彦さんは寡黙な人だが、時折ズバッと核心をつくようなことを言う。以前は神奈川の横須賀でロック喫茶をやっていたそうだが、兄である三省さんの活動を見て、店舗を人に貸して家族で屋久島へ移り住んできたという。移住直後は宮之浦の町でラーメン屋などをやっていたそうだが、山尾三省関係の活動の中心人物として白川山になくてはならない存在だ。自身も松尾芭蕉の研究を続けていて、酔いが回った頃に原稿の束を見せてくれた。

話は尽きず、宴は深夜まで続き、こうして屋久島最初の一日は終わった。この日は存分に酔いしれ、何時に寝たのかを全然覚えていない。今思えば貴重な時間で、もっといろいろなことを明彦さん、晴子さん夫妻や手塚さんたちに聞いておけばよかったと思う。いつもそうだ。本当に大事な時間の意味は、その只中にいるあいだは気がつかず、後でわかることが多い。

*本連載をまとめた宮脇慎太郎の旅行記『流れゆくもの-屋久島、ゴア』をサウダージ・ブックスより刊行しました。続編「Road to Goa」や「あとがき」は本書でお読みください。

著者プロフィール

宮脇慎太郎(みやわき・しんたろう)

写真家。瀬戸内国際芸術祭公式カメラマン、専門学校穴吹デザインカレッジ講師。1981年、香川県高松市生まれ。大阪芸術大学写真学科卒業後、六本木スタジオなどを経て独立。大学在学時より国内外への旅を繰り返し、日本列島では聖地と呼ばれる様々な場所を巡礼。2009年、東京から高松に活動の拠点を移す。2020年、香川県文化芸術新人賞を受賞。著書に写真集『霧の子供たち』『UWAKAI』、旅行記『流れゆくもの–屋久島、ゴア』(以上、サウダージ・ブックス)ほか。https://www.shintaromiyawaki.com/