The Lost Universe 古代の巨鯨たち③古代ヒゲクジラ

古鯨類はさらなる進化を遂げ、いよいよ現生クジラ類が登場します。恐ろしい天敵の脅威にさらされながらも、クジラたちは知能とタフネスを武器にして逆境に立ち向かっていきます。

ヒゲクジラとは何者か?

七つの海を巡る優しい巨獣

現在のクジラは『ヒゲクジラ類』『ハクジラ類』という2つのグループに大別されます。ざっくり言うと、前者は長いヒゲを備えるナガスクジラやザトウクジラなど、後者は鋭い歯を有する肉食性のマッコウクジラやイルカなどです。

ヒゲクジラのヒゲは決して歯が変化したものではなく、皮膚が爪のような板になり、その先が細長く何本にも分かれたものです。クジラの口の中では、ヒゲが重なり合ってフィルターのような構造になっていて、海の中のプランクトンや小魚などを濾し取って食べています。

現生のヒゲクジラは、大半の種類が地球規模の大回遊を行います。極地の冷たい海から温暖な海域まで移動するため、生態解明には世界中の研究者の協力が必要とされています。

ヒゲクジラは概しておとなしく、特にセミクジラは人間に対して友好的で、とても人懐っこいようです。しかし、この性質が災いして、人間から格好の捕鯨対象となってしまったのです。

古鯨類から進化した初期のヒゲクジラ類は、現生種とはまったく異なる姿をしており、大きなイルカのような形態でした。日本を含め、これまでに発見された多くの化石から判断すると、漸新世(約3400万〜2300万年前)という時代の中で私たちのよく知る典型的なヒゲクジラが誕生したと考えられます。

当時の海はとても豊かで、豊富に増えたプランクトンや魚介類を求めて、ヒゲクジラは世界中に広がっていきました。

しかし、その繁栄の道程は決して楽ではありませんでした。

なぜなら、新生代の世界中の海には、クジラにとって恐るべき天敵が蔓延っていたのです。

古代のクジラを襲う巨大なサメ! 最強の天敵メガロドン出現!!

太古の巨大なサメ、メガロドン。

その名をご存じの方は多いのではないでしょうか。ジェイソン・ステイサム主演のサメ映画『MEG ザ・モンスター』シリーズで有名になりましたね(下記リンク参照)。

深海から浮上してきた巨大なサメが大暴れするパニックムービーとして、日本でも大ヒットとなりました。第1作目に登場したメガロドンはザトウクジラを捕食しており、あのシーンに近いできごとが太古の海洋でも起こっていたと考えられています。

日本を含めた世界各地で、人間の手のひらほどもあるサメの歯の化石が大量に発見されています。現在のホホジロザメのものよりもはるかに大きく、歯の持ち主は推定全長12 m以上(研究者によっては15 mとも18 mとも)もある超巨大なサメだと考えられました。特大の個体ならば、体重50 t以上あったかもしれません。このメガトン級のサメは約2300万〜約360万年前(中新世前期〜鮮新世中期)までの非常に長い期間、海洋生態系の王者として君臨していました。

与えられた名前は、「大きな歯」を意味するメガロドン(megalodon 種小名のため最初のアルファベットは小文字)。クジラさえ捕食できるほど巨大化した軟骨魚類です。どの種属なのかはいまだ不明ですが、大型種として有名なホホジロザメ属(Carchrodon)の可能性があります。

当時の海において、メガロドンは最強クラスの捕食者でした。特筆すべきは、その恐るべき顎の強さです。推定では噛む力が10~20 tあったと考えられており、獲物を骨ごと砕いてしまうほどの超パワーでした。

これほど強力な顎を備えるサメに噛みつかれたら、いかに大きなクジラでも無事では済みません。事実、メガロドンに襲われたと見られる古代クジラの負傷化石が発見されています。

まさに最強無敵のメガロドンは、ヒゲクジラもハクジラも捕食していました。このような強敵の脅威にさらされる厳しい自然界において、古代のクジラたちはどのように進化してきたのでしょうか。その系譜の中から、ヒゲクジラたちの歩みを追っていきます。

古代のヒゲクジラたち

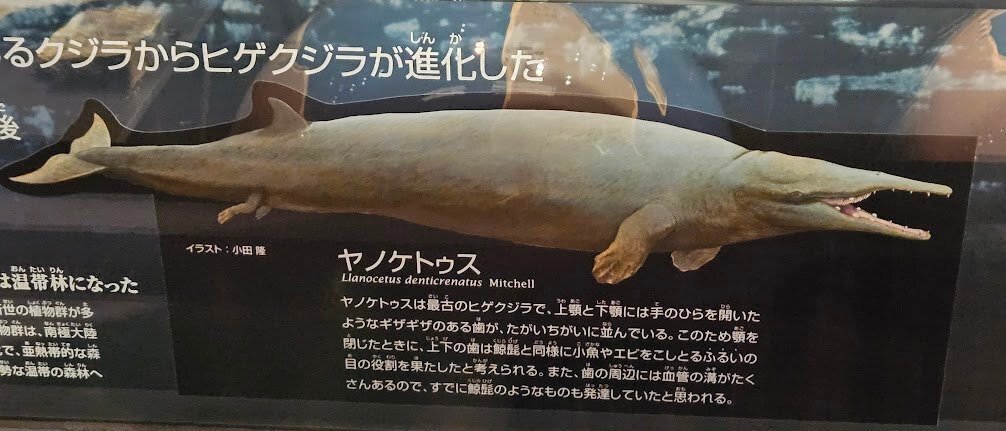

ヤノケトゥス ~新天地に順応した最古級のヒゲクジラ~

現時点の古生物研究における最古級のヒゲクジラの一つは、南極にある約3500万年前(始新世後期)の地層から発見されました。ですが、その姿は私たちの知るヒゲクジラとは大きくかけ離れており、細長い顎とギザギザの歯を持っていました。

この特異な原始ヒゲクジラは、ヤノケトゥス・デンティクレナトゥス(Llanocetus denticrenatus)と命名されました。正しく読むとリャノケトゥスとなりますが、日本での一般的な呼び方を優先して、本記事ではヤノケトゥスと呼称します。

始新世の地球では大規模な地理的変動が起こり、オーストラリア大陸と南極が分離しました。それにより、生物資源に富んだ南極環流が成立し、小型海洋生物を主食とするヒゲクジラが繁栄しました。

ヤノケトゥスのギザギザした歯は互い違いに並んでいて、顎を閉じたときに海中の小魚などを濾し取るフィルターとして活用されたと考えられます。加えて、歯の周辺には血管の溝らしき跡があり、短いヒゲが生えていた可能性があります。

ヤノケトゥスは全長10 mあり、巨体を維持するために大量の魚やイカを食べていたと考えられます。彼らは濾過食者として海洋生態系に地位を確立し、より効率的な採餌能力を得るために進化した結果、後代において長大なヒゲを有する現生ヒゲクジラが誕生したと思われます。

ケトテリウム ~現代まで命をつないだ古代ヒゲクジラの代表種~

約2400万年前(中新世前期)の海において、いかにもヒゲクジラらしいフォルムの古代クジラが存在していました。初期のヒゲクジラであるケトテリウム属(Cetotherium)は、後世に栄えるナガスクジラなどの大型種の祖先でした。見た目は現代のヒゲクジラに似ていましたが、全長は4~5 mほどであったと考えられています。

ケトテリウム類の化石は世界中で発見されており、ヒゲクジラの仲間が海洋生物として成功したことを示唆しています。さらに付記すると、ケトテリウム類は現在も生きています。

南半球に生息するコセミクジラの研究が進展した結果、なんと彼らはケトテリウム類の一種であることが判明しました。もうこの世にはいないと思われていた古代クジラの系統は、今もなお続いていたのです。

ケトテリウム類の化石は約70万年前(更新世後期)の地層から発見されていて、彼らはかなり長期に渡る生存競争をくぐり抜けてきたことがわかります。そして、南半球に進出した種族が現代のコセミクジラへとつながったのです。

個体数が多いケトテリウム類は、捕食者メガロドンにとって格好の獲物でした。メガロドンの恐るべき顎ならば、一撃でケトテリウムに致命傷を与えられたことでしょう。

それほどまでに大きな戦力差があったにも関わらず、メガロドンは絶滅し、クジラたちは現代まで生き延びています。

一説によると、ケトテリウムたち古代クジラが冷水域へ逃げ込んだためと言われています。サメは変温動物であるため、水温の低い環境では活動が鈍くなります。最強と謳われたメガロドンも、冷たい水の壁の向こうには進出できなかったのでしょうか。

いずれにせよ、メガロドンが環境変化に対応できずに衰退したのは確かなようです。刻々と移り変わる自然環境を制するには、強さよりもしなやかさが必要なのかもしれません。

アキシマクジラ ~太古の東京の記憶を宿す奇跡のクジラ~

古今を問わず、ヒゲクジラは世界中の海で繁栄しています。その証拠に、日本においても各地で多くの古代クジラが発見されています。産出地の一つには、なんと東京も含まれています。

今から200万年前(更新世前期)、東京の昭島市は半分海で半分陸地となっており、海にも陸にも豊かな野生動物の楽園が広がっていました。当時の日本近海には、現生種にも匹敵するほどの大きなクジラが泳いでいたのです。

昭和36年8月、砂利採掘のため多摩川の水位が下がったとき、露になった川底から、巨大な古代ヒゲクジラの化石が発見されました。博物館や大学からプロの古生物学者が昭島市に集まり、研究者と市民の手によって、ほぼ完全な全身骨格が掘り出されました。

骨格復元後の詳細な研究の結果、件の古代クジラはコククジラ属の新種であると判明し、エスクリクティウス・アキシマエンシス(Eschrichtius akishimaensis)という学名が与えられました。国内では主にアキシマクジラという和名で呼称されていて、昭島市民に愛される存在となっています。

現生のコククジラをもとに再現されたアキシマクジラは、全長およそ16 m。おそらく成体であったと思われます。コククジラと同様に、底生の小型海洋生物を食べていたことでしょう。

この個体の全体像が把握されているのは、骨格の保存状態が完璧に近いレベルだったからです。浅瀬の底に沈んだアキシマクジラの体は肉食動物に食べられず迅速に砂中に埋まり、大きな地殻変動にさられされることなく200万年間も良好な状態で全身が保存されました。数々の奇跡と偶然が重なって、アキシマクジラの美しい骨格が東京の空の下に現れたのです。

陸上をゾウたちが闊歩し、遠くの海上からはアキシマクジラが潮を噴き上げるーー太古の東京は、そんな野生の王国だったのです。

超強敵メガロドンという試練を乗り越え、ヒゲクジラたちはあらゆる海域で栄華を極めました。そして、地球最大級の巨大生物シロナガスクジラを産み出すほどに大躍進するのです。

【前回の記事】

【参考文献】

村山司(2008)『鯨類学』東海大学出版会

Wroe, S., et al. (2008)Three-dimensional computer analysis of white shark jaw mechanics: how hard can a great white bite?. Journal of Zoology 276 (4): 336–342.

冨田幸光(2011)『新版 絶滅哺乳類図鑑』丸善出版

Boessenecker, W. R.(2013)Pleistocene survival of an archaic dwarf baleen whale (Mysticeti: Cetotheriidae). Naturwissenschaften 100, 365–371.

Science Daily(2019)Giant 'megalodon' shark extinct earlier than previously thought. https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190213081637.htm

昭島市HP, アキシマクジラのメインページ https://www.city.akishima.lg.jp/li/040/040/010/

千葉県立中央博物館分館 海の博物館 平成13年度マリンサイエンスギャラリー『クジラを知る』https://www.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU/kikaku/13marisai/13kikaku.htm#menu

国立科学博物館常設展示データベース https://db.kahaku.go.jp/exh/

クジラの生態の謎に迫る『優しい生物!?セミクジラっていったいどんなクジラ!?』https://xn--pcks1m.biz/archives/311