「感じて」「想う」。読書感想文不要論について考えた

先日、Twitterで、読書感想文不要論がずいぶん話題になっていた。

いろんな意見を読んだけれど、私が思ったことはひとつ。

読書感想文に限らず、それが合唱コンクールであれ、マラソン大会であれ、英語のスピーチであれ、子どもにとって「楽しい経験」として出会えば、なにかの才能や思考を開花させるきっかけになるし、「辛い経験」として出会えば、二度と触れたくない項目となることは、どれも同じなんじゃないかな、ということ。

ただ、ひょっとしたら、読書感想文にかんしては、それを楽しい経験として出会わせることができる先生が、少ないのかもしれない。

だから「読書感想文を書かせるから、読書嫌いの子どもが増えるんだ」という議論になるのかもしれないな、と思った

ちょうどこの、読書感想文不要論が議論されていた日、安藤英明先生(父)の作文ドリルの重版のご連絡をいただきました。

これで7刷。気づけば、Amazonのレビューも100件を超えていて、たくさんの方に手にとってもらえて嬉しい。

関連するTweetを読みながら、安藤先生は読書感想文について、なんて言ってたかなあと思い出そうとしていたのだけれど、

そういえば、

感想文というのは

まず、

「感じて」

次に

「想った」

ことを書くものなんだよ、と言っていた。

何を感じても良い。

そして、何かを感じ取ったら、どうして自分がそう感じたのか、想ったことを書くといいよ。

そう話していたのを、思い出した。

もちろん「想った」ことを「書く」には、コツがいる。それを書くためのコツや技術はまた別に教えてくれた。

そして、もうひとつ。

このドリルを作る時、安藤先生は、

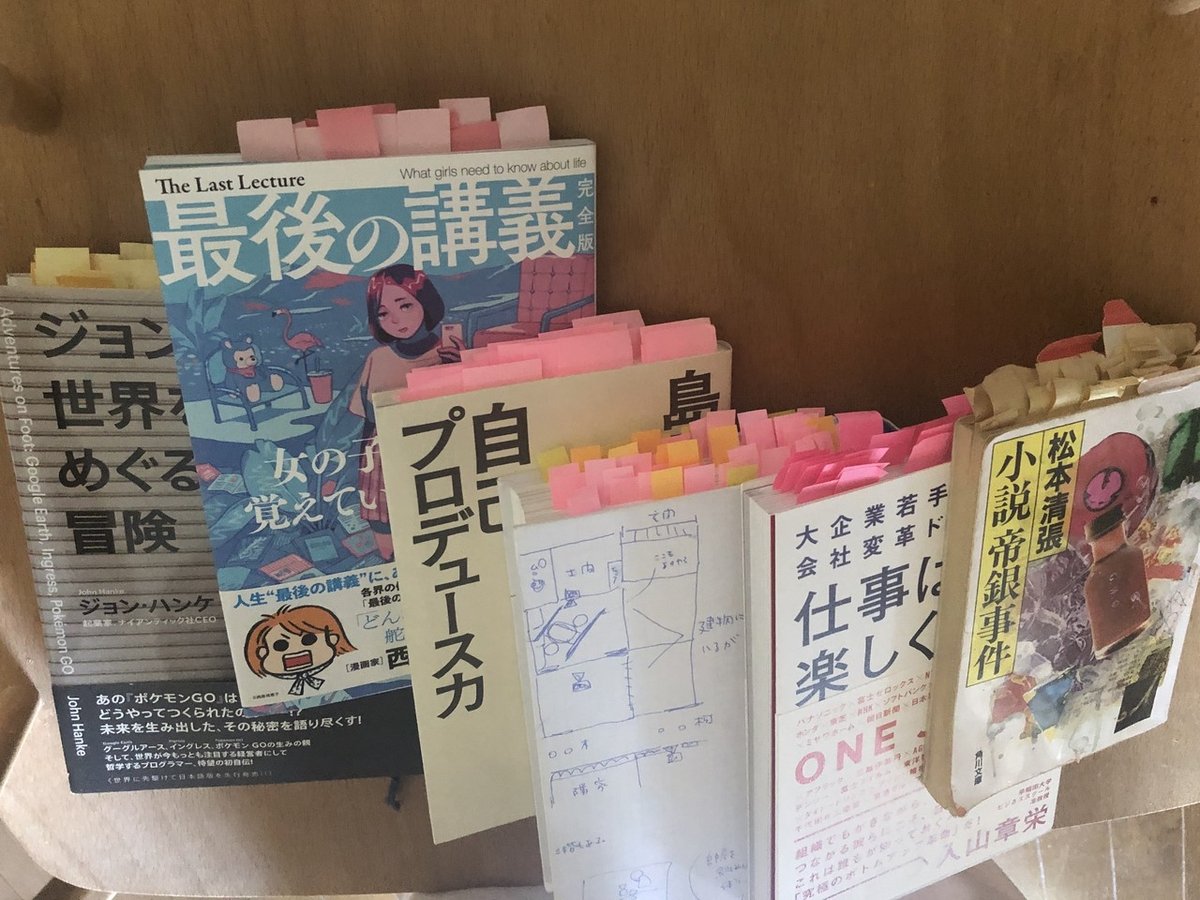

「『本を読む時、気になったところに付箋を貼るといい』と子どもに教えてあげると、付箋を貼るのが楽しくて本を読み始めるし、読書感想文のハードルも下がる」と話していた。

それを聞いたときは、「なんだ、そんなこと」と思ったけれど、実際に子どもたちの反応を見たら、付箋との出会いをひとつの魔法のようにとらえていて、めちゃくちゃ楽しそうに付箋を使うんですよね。

「好きな箇所をまた後で読み返せて嬉しい」

「本に付箋が増えると、達成感があって楽しい」

「付箋を使うようになってから急に読書感想文が書きやすくなった!」

というコメントが、子どもたちからたくさん寄せられていた。

たしかに、私も、生まれて初めて付箋というものに出会ったときは、なんて便利なものなんだろうって、わくわくしたよなあ。付箋を使ってみたいがために、いろんな使い道を考えたりもした。

死んだ父は、そういうわくわくを、動機付けに使うのが本当に上手な人だった。

いま、私ははからずも、読書感想文を書いて、お金をもらう仕事をしてる。

毎回付箋を握りしめて本を読んでいます。

まず身体全部で文章を「感じて」、そのあと、なぜ私はそう感じたのかを、思考する。そこで「想った」ことを書きとめる。

面白い時だけじゃない。つまらないと感じた時も、不快に感じた時も、なぜそう想ったのかを、考える。

感じたことと、想ったこと。

私の書評コラムはそのふたつでできている。

いま私がやってる仕事も、安藤先生が小学生時代にその礎をつけてくれたんだなー。

あのころきっと私は、読書して、感じて、想うことは、楽しいことだと、知ったんだな。

作文ドリルにも、読書感想文の書き方を収録しました。

文章を書くこと、感想文を書くことの楽しさに出会ってくださるお子さんが、一人でも増えたら嬉しいねー、といいながら、安藤先生と担当編集者の今駒さんと作ったんだった。

もしよかったら、ご覧ください。

【この記事もおすすめ】