#37 人生にもビジネスにも重要かつ有効なマインド『ファイブ・ウェイ・ポジショニング戦略』

こんにちは。

さすらい食堂です。

前回は、安定した感情のコントロールする“コツ”のようなものをお伝えしましたが、今回は複数ある選択肢の中から優先順位をつけるコツのようなものをお伝えできればと思います。

その手段の1つがタイトルにも記載している『ファイブ・ウェイ・ポジショニング戦略』です。こちらは星野リゾートの星野社長が監修した書籍で詳しく書かれておりますが、その一部をさすらい食堂のケースを使いながらご紹介させていただきます。

まず、『ファイブ・ウェイ・ポジショニング戦略』とは何か?という点はこのように解説されています。

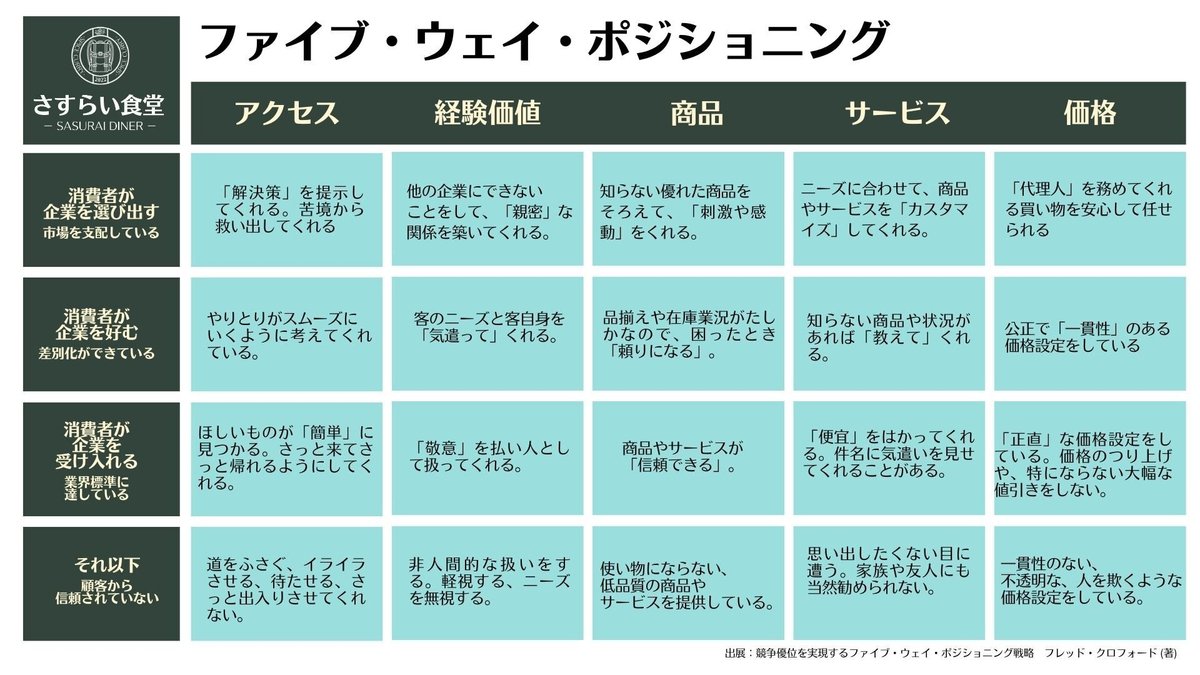

あらゆるビジネスに共通する5つの要素―価格・商品・アクセス・サービス・経験価値―から自社を見つめ直し、市場において独自のポジションを築く戦略です。この戦略では、5つのうち1つで市場支配を、別の1つで差別化を、残り3つで業界水準を達成することが理想とされています。

つまり、ファイブ・ウェイ・ポジショニングでは経営に関わる要素として

価格 / サービス / アクセス / 経験価値 / 商品 の5つをあげていて、

さらにそのポジションを

レベルⅠ(業界水準)/ レベルⅡ(差別化)/ レベルⅢ(市場支配)

と区分しています。

要素×レベルの組み合わせは何パターンもありますが、そのなかで「選択と集中」をすることこそがポジショニング戦略であると説いていました。

経営に関わる要素を横軸に、ポジション(レベル水準)を縦軸にした表がこちら。

この中で、さすらい食堂として大切にしたいことを理念に照らし合わせながら落とし込んだ場合がこちら。

経験価値 / Level Ⅲ(消費者が企業を選び出す)

「旅するシェフ」と「各地の拠点」が織りなすコミュニティから放たれるワクワクする魅力ががさすらい食堂の最大のポイント。地方で、食のことで、なにか困ったらさすらい食堂に聞けばいい!というようなチームに成り、他の追随を許さないほど徹底的に「ローカル」の魅力を強化し、シェフが生み出す「食」のストーリー価値を上昇させる。

使いやすさ / Level Ⅱ(消費者が企業を好む)

「旅するシェフ」がエンドレスにノマドスタイルで旅をしながら生活しやすい環境を将来的には創る。シェフや拠点、生産者の声をしっかり繁栄しユーザーがストレスなく情報発信、検索、予約、決済、精算、確定申告できるような状態を常に追求。

商品 / 業界標準(消費者が企業を受け入れる)

「シェフ」「拠点」その他のステークスホルダーの信頼性の担保は通常レベルのサポート体制をとり、安全・安心を提供。

サービス / 業界標準(消費者が企業を受け入れる)

上記が達成さればおのずと魅力的なプラットフォームに進化。他のグルメサイトと同程度の消費者サポート体制を整える。

価格 / 業界標準(消費者が企業を受け入れる)

他に追随を許さない経験価値を提供するので安価での提供はせず価値相応の持続可能な価格設定を行う。

こうすることで、どの分野で突き抜けたコンテンツとするのかが明確になり、チームのメンバーが組織としてどの方向に向かおうとしていて、何を取捨選択するか、指標が明確だからこそチームがまとまって動ける。

さらには、どのレベル感でOKなのかという事がわかれば、注力する度合も明確になってくる。

あるあるですが「これあったらいいね」のレベル感が人によって違う。だからこそ、どのレベル感でいいのか指標があるのは大いに役立つと思う。

みなさんの企業・事業でも同様の課題があると思います。

その際にこのファイブ・ウェイ・ポジショニングのスキームを活用してみてはいかがでしょうか。

プライベートや自己研鑽においてどの分野やどのスキルを伸ばしていこうかと迷った時にもアレンジできるかもしれませんね。