62.「つつじい」のツツジ旅

著者は2014年より、3月下旬から6月上旬まで、全国各地の野生ツツジを観察、撮影するツツジ旅に出かけて、500箇所のツツジの名所を訪ねました。主に、ミツバツツジを狙っています。4月中旬ぐらいまでは里地近くの公園などが多いですが、徐々に高い山になり、5月下旬には標高2000m近い山になります。

2018年には山で出会った方から勧められて、車中泊を始めました。今年は、2週間以上連泊で、ツツジ旅を続けました。朝の4〜5時ごろに起きて、コンビニ弁当や買い置きしたパンを食べて、6時には行動開始、7時から16時近くまで駆け巡って、次の目的地近くまで行って温泉に入り、車の中で美味い缶ビール片手に夕食を取り、20〜21時ぐらいには寝る毎日です。

そもそもツツジ旅を始めたきっかけは、我が家の庭に自生するコバノミツバツツジが100株以上あり、他の雑木を伐採して、手入れすると、毎年一株に1000輪以上の花を見事に咲かせるからです。近所の仲間と、種から栽培して苗木を育て、小学校の裏庭に植えようということになり、他の群生地ではどのようにしているのか見学に行くことから始まりました。

その旅先で、他のツツジの花見客とあれこれとツツジ話をすることも楽しいですが、特にアポを取ることもなく、個人、NPO/市民団体のリーダー、宮司、住職、公園管理者など、様々なツツジ熱中人と出会い、友達になり、大いに触発されました。

ツツジは、誰でも知っている木の花で、全国の自治体の木や花として最も多く選ばれている身近な存在です。公園や道路の並木の下に、刈り込まれたツツジが当たり前のように植えられています。これらのツツジは、常緑で花つきがよく、丈夫で生産しやすく、江戸時代から改良されてきたヒラドツツジ、クルメツツジなどの園芸品種です。

これに対して、私が追い求めているミツバツツジは、落葉の野生種です。50年ぐらい前から、関東や南九州で、花付きが良いから山取りされて、一部の人にミツバツツジの人気が出てきましたが、一般的にはさほど知られていません。そもそも、東海から九州北部では50年ほど前までは、ミツバツツジの中で最も分布が広く花つきの良いコバノミツバツツジが、山を紅紫に染めるほど里山に群生していました。燃料や肥料にするための柴、「お爺さんは山へ柴刈りに行きました」の柴でした。人が里山の雑木や草を刈ると、萌芽力があるので一斉に芽吹きます。人とともに里山に増えてきましたが、人が山の手入れをしなくなったので、大きな木の影に埋もれて、急速に減っていきました。

春の前半は、このような里山の自然に手を入れているツツジ守の人々と出会うツツジ旅です。後半は、他の大きな木に覆われない、環境条件が厳しい隙間に生きる姿を捉えるツツジ旅です。

日本のミツバツツジは、十数種類の種、総計四十数種類の変種(種と、白花、八重咲、雑種などの品種などのより細かな分類の中間)があり、通常の植物園の職員でも違いがわからないほど複雑です。ほとんどのミツバツツジは、5つに先が別れた筒状の花弁で、紅紫のツツジ色の4cmほどの花を咲かせます。花弁は薄くて、太陽光に透かすと花脈(葉脈の花弁版)が輝き、たまらない透明感を放ちます。

雨や霧に濡れると、花弁の端やしべに珠玉の水滴が滴ります。

数本の幹が出る株立で、枝が自由にあばれて野趣あふれる樹形を示し、丸く刈り込む園芸ツツジと異なる魅力があります。葉が出る前に花を咲かせるので、大きな株の下から写真を撮ると、花が降ってくるように見えます。

また、万葉集に歌われるツツジや岩ツツジは、同時に咲くヤマザクラとともに詠われているので、最も分布が広いコバノミツバツツジのことを指しています。つまり、万葉人は、ヤマザクラと、それよりも数多くの木々が咲いているコバノミツバツツジを、愛でていたのですね。

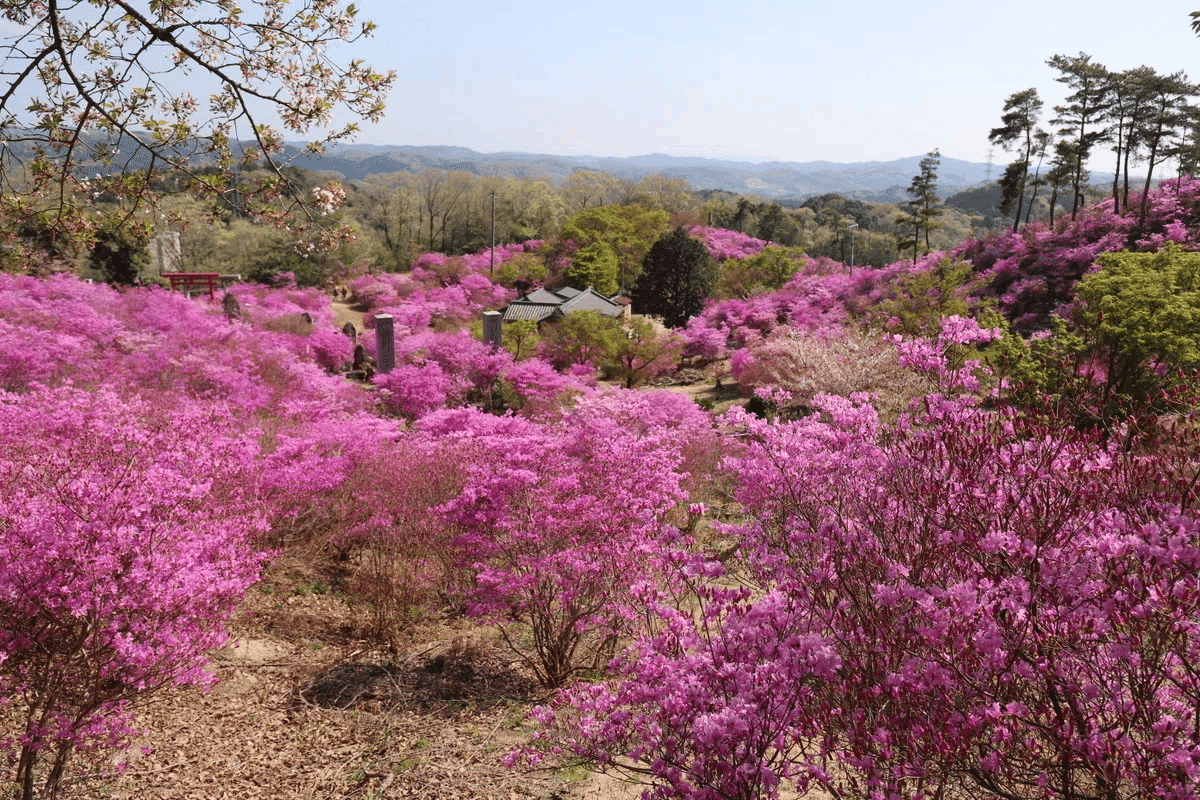

最初に出会ったツツジ熱中人は、愛知県豊川市の善住禅寺住職です。「二十数年前に本山修行から寺に戻り薬膳などを始めたが、少なくなってきたコバノミツバツツジを守るために、寺の周りの雑木を伐って整備した。記者が取材にやってきたので、ツツジが週末に満開になることを伝えて新聞記事に載ると、人が押し寄せて週末には国道1号を止める大渋滞になった。花を見にきた人は皆ニコニコしている。花を見にきて喧嘩している人などいない。やがて天然記念物に指定された」と教えてくれました。以来、11年間、毎年善住禅寺を訪問しています。

愛知県豊田市の古瀬間御嶽の講社の管理人は、4haの敷地の雑木を一人で伐採し、10年弱で山全体を自制するコバノミツバツツジの紅紫に染めてしまいました。元々、大正時代の御嶽講で設けた八十八ケ所の石仏の巡礼場所でした。ここを巡りながら、ツツジ復活の話をしていただきました。

岡山県の牛窓神社の宮司は、30年ほど前に氏子総代が、コバノミツバツツジを再生するための国立公園内でなかなか許可が出ない木々伐採を行うために、直接環境庁長官に談判して、今日のコバノミツバツツジの咲く瀬戸内海を望む亀山に戻した話を、語りました。そしてぜひと告げられて、「はるばる滋賀より、コバノミツバツツジを愛でる高い志を持って訪問して、宮司もそれに大いに賛同し、主神の神功皇后のお力添えをいただきたい」という旨の内容について、格調高い古語で祝詞をあげていただきました。

岡山県玉野市では、玉仙岩に続く里山の麓に、十数台の玉仙岩協働公園駐車場あり、手造りのブランコや小屋があります。車をとめると後から軽トラで来た方から「いらっしゃい」と声をかけられました。聞くと、個人で駐車場の土地を購入して、仲間とともに子どもが楽しめる遊び場を造り、里山の山道を管理しているとのことです。戦前に別荘が建っていたという玉仙岩の周りは、コバノミツバツツジが満開で、瀬戸内海が一望できます。

岡山県倉敷市中庄では、小学校、高校、神社、中庄駅など、様々な場所に種から育てたコバノミツバツツジの苗を植えているツツジ山再生プロジェクトの方々と仲良くなりました。かつて銅山と製錬所があり、はげ山になった跡地に、コバノミツバツツジが群生して、戦後しばらくツツジの花見で賑わったそうです。今年で11年目になるツツジ写真コンテストに、過去3回応募して、佳作、優秀賞、最優秀賞と上り詰めたので、翌年から応募しないからとことわって、全国にチラシを配るチラシまき審査員にしてもらいました。それ以降、毎年ツツジ旅では、出会った人々に、ツツジ写真コンテストのチラシを配っています。自分で作ったミツバツツジのチラシと一緒に渡すと、とても喜んでもらえます。

奈良県の馬見丘陵公園の管理棟の受付の年配女性は、兵庫県上郡町出身で、毎年4月4日の旧暦の雛祭りに、親戚一同が集まって、お弁当を持ってコバノミツバツツジが満開の山に行って、楽しんだと語ってくれました。そして、「貧しかったけれども、豊かな時代だった」と、ポツリとつぶやかれました。

三重県甲賀市では県道から、丘の上にコバノミツバツツジの群生を見つけました。その前のお宅を訪れると、カネダイ陶器という伊賀焼の窯元でした。ご主人の後を継いで、奥さんと娘さんが工房で作業をされていました。近年亡くなったご主人が、自然の土に生かされている窯の仕事は、「自然がおもてなし」だという信念で、裏の丘の上のコバノミツバツツジを手入れしていたとのことでした。ご主人が亡くなってから女手では管理できないので荒れているとことわられたうえで、藪でも大丈夫だと丘の上の見学させていただきました。

ゴールデンウィークの高い山では、同じ人と別の山で出会うこともあります。九州の祖母山でツツジ撮影で1時間ほどご一緒した女性とは、2日後に市房山山頂で再開し、3日前は同じ湧蓋山中ですれ違っていたことを確認しました。同じく、祖母山で会い、市房山の山頂で再開した男性とは、その夕方の温泉でさらに会って、「明日雨だけれども、どこに登ります?」と湯船の中で話し合いました。

四国のマイナーな山では、1日誰とも会わないこともありますが、それはそれで、ミツバツツジの一本一本の風雪に耐えた樹形をよく見て、一輪一輪の花をよく見て、ハナバチ、クマバチ、アゲハチョウなどと出会いながら、撮影に勤しんでいます。

普通の人々は、花の形や色が園芸ツツジに似ていてありふれているので、ミツバツツジの個々の名前はマニアックすぎるとしても、総称のミツバツツジだとわかる人は少ないです。登山者は比較的花の名前を知っており、色や形が園芸ツツジと似ていないシャクナゲ、アカヤシオ/アケボノツツジ、シロヤシオが人気ですが、ミツバツツジの名前を知らなかったり、ありふれているので気に留めなかったりしています。

雪でこれ以上登るとホワイトアウトになるという伊吹山の避難小屋で出会ったカメラマンは、石鎚山の写真展をその麓で開いた帰りだと告げて、撮影したツルギミツバツツジの特徴をはじめ、各種のミツバツツジの特徴の違いを細かく聞かれました。マニアックな人とは突っ込んだ話をします。

各地の名山の前でミツバツツジの群生はインパクトがあり、見事な絵になります。

長野県の蓼科高原に新たに別荘を構えたので、自宅の花付きが最も良い華やかなコバノミツバツツジとともに、気品のあるトウゴクミツバツツジについても、年中観察できるようになりました。今後、種からトウゴクミツバツツジの苗木も育てていく予定です。

ちなみに、別荘の近くの八千穂高原には、トウゴクミツバツツジの巨木に、高原の貴婦人、高原の貴公子といった、固有名がついている株があります。シラカバとも相性が良い絵になります。貴公子の前であったカメラマンから、「貴婦人行かれましたか。どうです」「少し早いようです」といった会話が交わされます。

ドローンでの撮影も、しています。

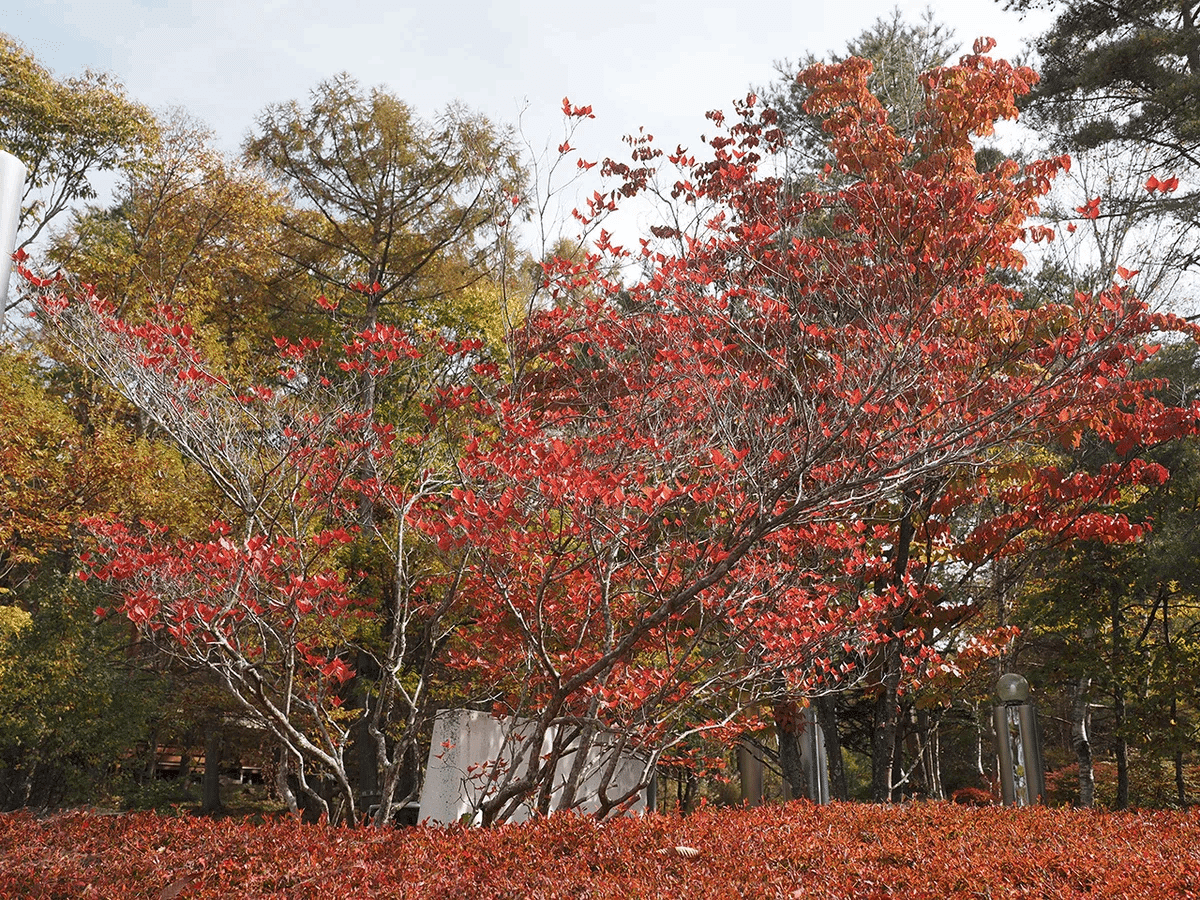

最近では、紅葉など、別の季節のミツバツツジも撮影しています。

先にも述べたように、各種のミツバツツジは、丸く刈り取られた常緑の葉の上に一斉に花をつけるのと違って、葉がない時期に一輪、枝ぶり、群生まで含めて、個性的な姿を見せてくれます。しかし、年々、里山から姿を消しています。一方で、これに気づいてなんとか保全したいと奮闘しているツツジ熱中人も、全国に数十人もいるのです。

高い山は地球温暖化などの影響はあるにせよまだ限定的ですが、里山は人が関わらなくなり大きく変化しています。また、古代、中世の修験霊場、山城、狼煙台など、山には歴史もあります。この9月から毎日書いているマガジンの「原風景を訪ねるツツジ旅」では、出会ったツツジ熱中人の話もとともに、こういった歴史と自然を踏まえて、どのように昔から風景が変わってきたのかも含めて、様々な観点から各種のミツバツツジであり、野生ツツジの魅力をお伝えています。そうこうしていたら、妻が著者のことを「つつじい」というニックネームで、近所の人に紹介し出しました。記事が溜まったら、ツツジ旅に興味・関心がある人に読まれるガイドブックにまとめたいと考えています。また、よりツツジ熱中人との交流を深めたいと思っています。よろしくお願いいたします。