【雑記】大多喜八幡様は赤いものがお好き-産土神に新年の参拝

おたっきぃ~いハチマンさーまぁ~♪

(ハァーどーしたどーした!)

赤いモンがお好き~♪

(ヨーイヨーイ!)

染めてあげましょうよぉ~花染めにぃ~♪

そらそーそーこー♪

そーそーこー そーそこー♪

大きな そーそこえー♪

これは大多喜八幡神社の神輿歌です。そのむかし、子供神輿を担ぐときに私もよく大声で歌いました。

前にこちらでもお伝えしたかもしれませんが、私の生まれは大多喜町ではなく、実は清澄山系を越えたお隣の安房郡でした。しかしご縁があって生まれて間もなく大多喜町に住むことになり、高校を卒業するまでここで過ごしたことで、私の産土神は当時住んでいた地区の鎮守「大多喜八幡神社」と言えるそうです。なによりそんな想い出いっぱいの大多喜八幡神社に、今年も新年のご挨拶に行ってきました。

ここで産土神についてご存じない方も多そうなので、簡単に解説しますと‥

---------------------

1. 産土神(うぶすながみ、うぶしなのかみ、うぶのかみ)は、神道の日本の神の区分のひとつで、その者が生まれた土地の守護神を指す。単に産土ともいう。氏神や鎮守神と同一視されることが多い。

2. その者を生まれる前から死んだ後まで守護する神とされており、他所に移住しても一生を通じ守護してくれると信じられている。産土神への信仰を産土信仰という。

3. 生まれた病院などではなく親などの世帯主が住んでいた場所のことなので、母親が里帰り出産をしていたり、転勤などで移動したことなどがある場合は、生まれてから1歳までどこにどれくらい住んでいたかで判断する。

---------------------

・・です。

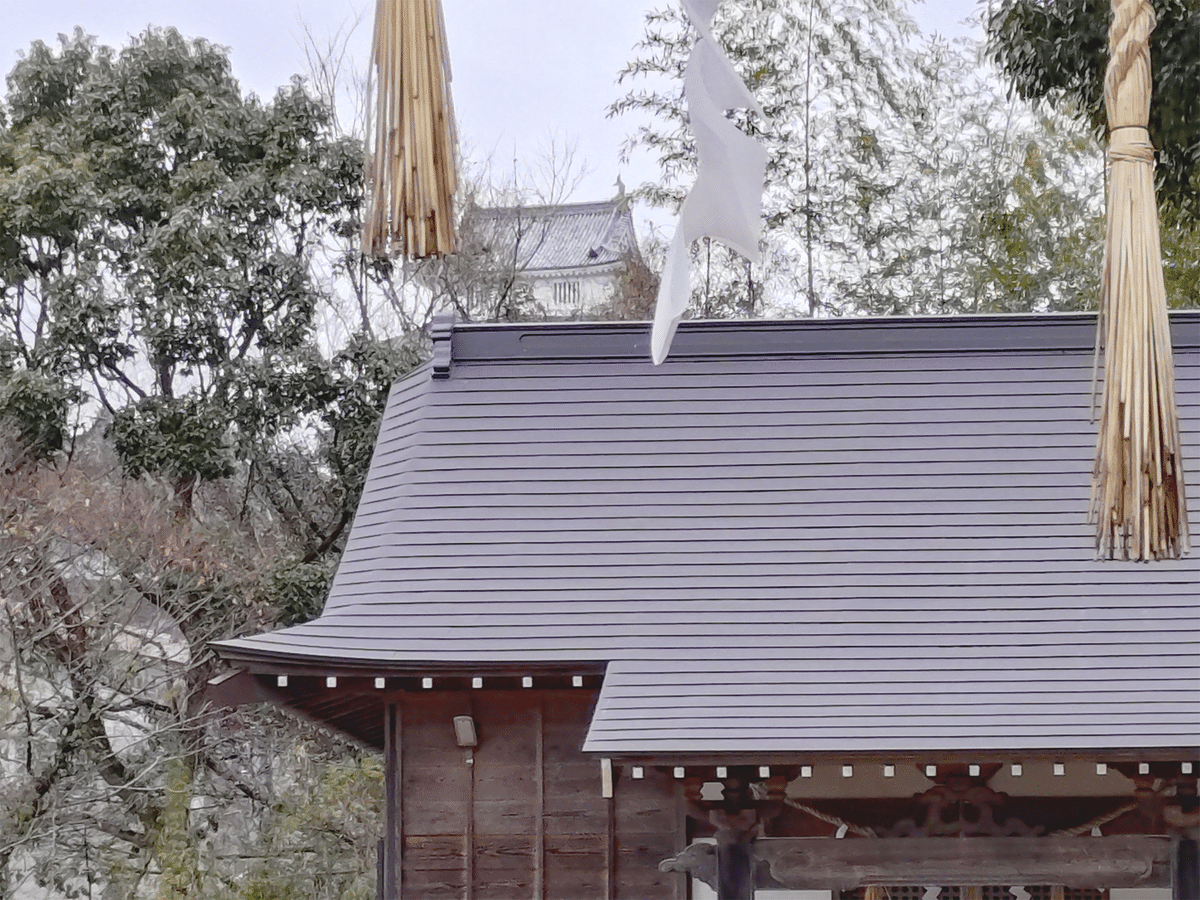

そんな私の産土神、大多喜八幡神社の社殿は、この日も赤く塗られた神明鳥居の向こうに鎮座なされておりました。

社殿は、拝殿と幣殿、本殿が一体になった構造です。周りの空間が広いので大きさが分かりにくいですが、縦8m、横13mは余裕であるんじゃないかな、それなりに大きな建造物です。

現在の鳥居はコンクリート製で紅っぽい赤色に塗られていますが、この社殿が建て直された2016年より前の鳥居は丸太(木)で出来た神明鳥居で、やはり紅っぽい赤色に塗られていました。

鳥居から社殿を覗くと、その先にヒョコっと近世大多喜城の頭が見えます。

拡大してみるとはっきりと‥。

こちらの神社は、近世大多喜城の大手門に移設された神社なのでした。

‥というか、廃藩置県後に元の場所に戻ってきたというのが正解か。

ここからは大多喜八幡神社の古い写真を貼り付けます。

まずは2016年の社殿立て直し中の写真。私が馴染みある昔ながらの村の鎮守様といった様相の社殿に比べると、実に二回り以上巨大化しており、最初はちょっと驚きました。

そして次の写真が、私が馴染み深い昭和の頃の社殿です。屋根から壁から、至る所が赤く染められていたのを今でも記憶しています。

大多喜地区の神輿歌にあるように、大多喜八幡様は「赤いものがお好き」なんだそうです。中世大多喜城(小田喜城)や近世大多喜城でも代々武道/弓矢の神様として祀られていた神社、いわゆる「戦の神」で、故に「赤いものがお好き=(敵の)血を見るのが好き」なのでしょうね。かなりバーサーカーでバーバリアンな神社です。味方にすれば大変心強いですが、敵に回すと非常に恐ろしい神社なのかもしれません。

そんな大多喜八幡神社の由来については、大多喜町の案内板に記載されていましたので、そちらを引用します。

---------------------

養老二年(七一八)鎌倉鶴ヶ丘八幡宮から分祀して創建されたといわれる町内八幡神社から、さらに文明八年(一四七六)現在地に隣接する栗山へ分祀されたもので、城の鎮守とされてきました。近世になって、城内二の丸に移された模様で、城絵図にも描かれています。廃城後の明治十年(一八七七)県庁に請願して、三の丸(現在地)へ移し、翌十一年に社殿が完成して大多喜村の村社とされてきました。歴代の城主も篤く崇敬したといわれ、廃藩のときに奉納された大多喜城大絵図額は、すぐれた絵図で、町指定文化財になっています。

---------------------

何だか思っていた以上に歴史深い神社だったようです。

ついでに大多喜八幡神社の神社神輿の神輿歌も、参考までにご紹介します(うろ覚えですが)。

■大多喜町大多喜地区、大多喜八幡様の神輿歌

大多喜八幡様、赤いモンがお好き

染めてあげましょうよ 花染めに

そらそーそーこー

そーそーこー そーそこー

大きな そーそこえー

揃たー 揃たーよ

神輿が揃た

稲の出穂よりよ よく揃った

そらそーそーこー

そーそーこー そーそこー

大きな そーそこえー

(噂では10番まであるといいますが、私はこれしか覚えておりません)

そして現在、地元の氏子でしか手に入らない大多喜八幡神社の御札を、大多喜無敵探検隊同志の協力により今年も極秘入手に成功しました。

ありがとうヤッチャン!(あぁ名まえ言っちゃった)

大多喜町MAP 昭和50年代(1970年代)