プラスチック包装を考える

みなさん、こんにちは。前回はとても実用的なお話でした。有機と地産地消のどちらが、環境にとってよりよいか。こういう問題を考えました。

今回も実用的な話です。食品のプラスチック包装について考えます。

この数年、環境負荷を減らすために、プラスチック包装の削減に取り組む人が増えてきました。このことを、私は嬉しく思っています。

一方で気になるのは、プラスチック包装には環境負荷を減らす効果もあるということです。プラスチック包装は、輸送中などに食品がいたみ、食べられなくなるのを防いでくれます。食品は環境に負荷をかけてつくられていますが、いたんでフードロスが生じると、環境への負荷をさらに増やすことになってしまいます。プラスチック包装は、フードロスの削減を通じて、環境負荷を減らすことに貢献しているのです。

ですので、食品のプラスチック包装の可否は、かなり難しい問題です。しかも、環境負荷にはいろいろなものがありますから(温室効果ガス排出や生物多様性への影響など)、どれに注目するかによっても結果は異なるでしょう。

さらに事態を難しくしているのは、過去の研究事例が限られることです。最近読んだ論文によると、過去の研究事例は世界で23しかなく、その多くはヨーロッパのものだそうです。まだ、日本やアジア地域での研究事例はわずかです。

とはいえ、定性的にわかっていることもあります。プラスチック包装をしたほうがいいのは、「生産段階での環境負荷が大きいもの」で、かつ「いたみやすいもの」です。

その一例はイチゴです。イチゴは加温栽培されることが多く、生産段階での環境負荷が大きい傾向にあります。そして、輸送段階でいたむこともよくあります。こういう食品は、プラスチック包装をするほうがよさそうです(もちろん、根本的には、生産段階での環境負荷が大きい食べ物は、あまりたくさん食べないのが好ましいです)。

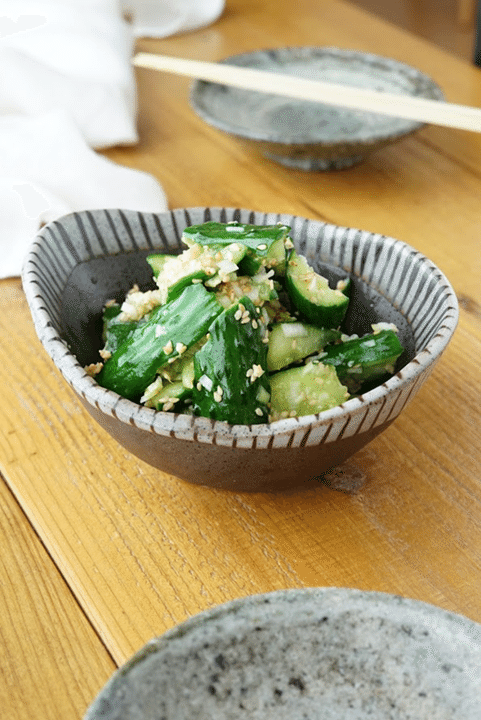

キュウリはイチゴほどいたみやすくはないですが、それでもプラスチック包装をしたほうがよいとする研究結果があります。この研究は、環境負荷のうち温室効果ガスの排出に注目しています。プラスチック包装を省くと、フードロスの増加によって、かえって温室効果ガス排出量が増加してしまうようです。

もちろん、包装にプラスチック以外のものを使う、というのも一法です。ですが、さまざまな包装に対して、その環境負荷の大きさがわかっているわけではなく、手探りの状態は変わりません。

このように、わからないことが多い中ですが、坂ノ途中も包装について、暫定的な基準を決めています。

たとえば、キャベツは、ひと玉の場合にはプラスチック包装をしませんが、半分に切ったものの場合には、ラップやプラ袋に包んでいます。半分に切ると、切り口から水分が抜けていき、いたみやすいからです。玉ねぎだったら、ふつうは包装なしでお届けしています。ですが、新玉ねぎは水分が多くいたみやすいため、プラスチック包装をします。

自社のことながら、けっこう複雑なことをしているなあと感じます。坂ノ途中で働いていると、プラスチックや段ボールなど、包装資材をかなり使っているのを実感します。何とかできないものだろうか、と思います。その一方で、包装資材には、大切な野菜たちを守ってもらっている、と感じることも少なくありません。

「あちら立てればこちらが立たぬ」状況ですが、その中でも小さな改善を積み重ね、環境負荷を下げていけたら、と思っています。

今回もわりとシンプルなお話でした。次回で、本連載も一年です。これまでを振り返りつつ、来年度についてお話ができたら、と思っています。それでは、また。

\マガジンのフォローはこちら/