webタイポグラフィーの失敗と発見

小説の文に形式はない。しかし、共通する特徴があるはずだ。

そんな直感を頼りに小説の文とは何か考えます。本記事の目的は文学的研究ではなく、自分の作品を振り返り、アップデートするための思索です。

(今回のお話)カクヨム掲載の拙作『プラシアの翼』を例にwebタイポグラフィーの失敗と発見を話します。

(何分で読める?)10分(本文約4000字+引用約1000字)

『虎よ、虎よ!』のタイポグラフィー

主人公の「共感覚」を題材にしたアルフレッド・ベスター『虎よ、虎よ!』は、文字が視覚情報になるタイポグラフィーを扱った作品です。

就活セミナーで時おり耳にするメラビアンの法則は、「人間は見た目が大事」「話す内容より話し方」という結論を言うために引き合いに出されるのですが、まさに『虎よ、虎よ!』は視覚情報で有名になった作品でしょう。

感情や態度について矛盾したメッセージが発せられたときの人の受けとめ方について、人の行動が他人にどのように影響を及ぼすかというと、話の内容などの言語情報が7%、口調や話の早さなどの聴覚情報が38%、見た目などの視覚情報が55%の割合であった。

(『スタンダード-反社会学講座』より引用)

ライトノベルにおいてもこうした視覚効果を狙った面は多分にあります。

例えば、美少女の描写がそうです。

容姿を事細かに書くのではなく、ある程度は挿絵に任せています。

ライトノベルで美少女を書くなら仕草や反応というアクション・リアクションで勝負しないと、どんなに素晴らしい容姿の描写も単なる形容の羅列に過ぎないという失敗を招くかもしれません。

ゲームのシナリオでも同じことで、見た目は絵で説明できるのだから、文はそれ以外のことを詳しく書くのが鉄板だと思います。

もちろんこれらの媒体でも文字の級を大きくしたり、一般的な文章とは異なる改行や空白を用いたり、視覚情報に訴える演出も行われています。

それをwebで行えないだろうか。

何なら、一太郎で作ったホームページみたいなwebサイトで発表するのがぴったりなテキストを作れないだろうか。

そうした好奇心が私を突き動かしたことがありました。

なぜwebタイポグラフィーか

そもそもなぜweb上でタイポグラフィーをしようと思ったか。

単に好奇心だけではありません。

2017年頃、小説の界隈はweb小説の過渡期で、書籍化をゴールに据えた本がちらほらと出てきた時期でもあります。

だいたいこういう本が出たら、その手法は古いです。

古いと言ってもためになる知識・経験談がたくさんあります。

それはweb小説を書くにあたって必要になることです。

新しい手法を考えるなら、古い手法を踏まえるのは当然のことですね。

新しい手法を編み出す前に、次に何を来るか予測を立てました。

2年後、3年後に何が来るか。

漫画を例に考えて、web連載=収益化できる時代。

このnoteもそうですが、2019年は誰もが金銭的カムバックがあるというところまで来ています。

そこで勝負するなら書籍化はゴールじゃありません。

というか、予測どおりの未来が来ました。

これやるならWEB漫画大手のLINEマンガ、コミコ、マンガワンのどこかがweb小説版を出すんじゃないかと思ってたんですけどね。

カクヨムでした。

戦場が違えば、使える戦法も変わります。

相手に通用する戦法は常に「相手の知らない戦法」です。

戦場が変わった時、他の人より使える技があった方が良いと思いました。

『プラシアの翼』に見るwebタイポグラフィー

カクヨムでwebタイポグラフィーの実践をしました。

なぜカクヨムかというと、スマホを横にして読むことができるからです。

本作はiPhone4Sサイズの画面から読めるように設計しました。

この時代スマホ非対応でwebタイポグラフィーを考えるのは誤りです。

おそらく25歳以下はweb小説をPCよりスマホで見ると答えるでしょう。

『プラシアの翼』から引用します。

タイポグラフィーとwebタイポグラフィーの違いは媒体の違いです。

タイポグラフィーは本で表現するのに対し、webタイポグラフィーはスクロールで表現します。

webの読み物は「本」ではなく、「巻物」です。

コミコがその考えで漫画を作って、WEB漫画の火付け役になりました。

web小説でもそうした方が良いという流れがあって、小説投稿サイト(名前を失念。アルファポリスだったかな?)は最近になって本のページ形式の表示からweb小説のスクロール形式になりました。

巻物のタイポグラフィーとして書いたのが『プラシアの翼』です。

webタイポグラフィーの失敗と発見

一言で「読みづらい」ですよね。

だから文量は少なくし、情報もかなり限って書きました。

それでも読みづらいのだからどうしようもないです。

ただ、全部が全部、読みづらいというわけではありません。

小説を何人かに読ませて感想をいただいた中で、読みづらいと言われた箇所をピックアップしました。

「読む順番がわからない」は「目に入る順番で書く」

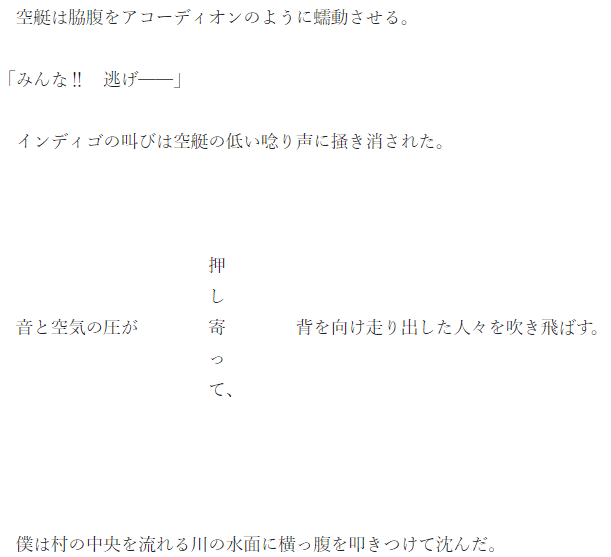

まずは「読む順番がわからない」と言われた箇所。

スクロールなので、先に目に入るのが「押し」なんですね。

本来なら「音と空気の圧が押し寄って、」と読んでほしい場所でした。

例をもう一つ。

火が最初に目に入るというのは別にいいんです。

しかし、その下。「爆風が押し寄せ」と読んでほしいところが、先に目に入る順番で見ると「熱気を孕んだ 爆 が押し寄せ」と読めてしまいます。

webタイポグラフィーは目に入る順番で書く。

これが鉄則として発見できたことです。

盛り上がりのないタイポグラフィーは要らない

小説の域を超えてくるのがタイポグラフィーで書く小説です。

でもそれは小説ではないとも言えます。

右側を地面として、跳躍し、文字はすべて二階で行われます。

何を言っているのかこの時点で怪しいんですが、登場人物の位置関係を文字の位置関係に置き換えているのがこの書き方です。

『アサシンクリード』を遊んでいると、パルクールで街を駆け巡ることができますが、意外と建物の屋根ってデコボコしているんですよね。

それを一文の長さで表現したのが上の文章です。

単純にこれは「読みにくい」わけなんですが、問題はそれを小説でやる意味や必要があるのかって話です。

特に盛り上がりのないところでタイポグラフィーは使うべきではない。

淡々と言葉と文字の関係を深めたいなら、それは詩の領分だと思います。

そのあたりは現代詩をいくつか目にするとおもしろいです。

隔字体はタイポグラフィーではない

隔字体とは何でしょうか?

例を下に示してみました。

グ グ レ カ ス

このように1文字ずつ空ける字体を「隔字体」と呼び、ドイツ語で使われる字体です。

隔字体は強調を意味します。

その意味で『プラシアの翼』も使いましたが、タイポグラフィーとの相性が良くないのか、「あからさますぎて冷める」という反応が。

おそらく見え方も情報になるタイポグラフィーを使った手前、隔字体は見え方としては分かりやすすぎるのです。

読み手が隔字体を知ってるかどうかは関係なく、web小説におけるタイポグラフィーは読み手に奇抜だと思われなければ意味がないのだと思います。

読めなければタイポグラフィーではない

こういう実験をしていると表現が過激になります。

最終的には文章が読めなくなりました。

これらは縦書きではできない表現ですね。

神を「ネ申」と書くのと同じ。

言葉に変換できない文字は「読めない」と認識されます。

漢字から意味を推測することも不可能ですから、単純に読めない負担を読者に与えるだけになってしまいます。

可読性はタイポグラフィーの基本です。

中国の漢字は雰囲気は伝わるが、フォントが非対応

頭悪そうな見出しですが、実際そうです。

もちろん、雰囲気だけの中国語はビリビリ動画に入会する時は使えますが、実際のやり取りでは役に立ちません。

そうした雰囲気だけを伝えたい時、あるいは漢字の一部を取り出して使いたい時というのに役立つのが中国の文字です。

![]()

この「习」って漢字とか习呆呆さんのR-18画像が流出した件で知ったんですけど、日本の「羽」の片方だけが漢字になったものなので、片翼を表現するのに良いと思って採用しました。

見れば分かると思うんですけど、日本語で書かれた文は明朝体なのに対し、「习」はゴシック体になってしまいます。

これは日本語フォントが中国の漢字に対応していないためです。

ギリギリでゴシック体になるけれど、小説投稿サイトやスマホのフォント変換アプリによってはまったく表示されない場合が発生します。

このあたり、可能性を感じるところですね。

ちなみに反応は「違和感があるし、読めないけど意味はわかった」というものでした。

私は「ハ」と読んでましたけど、中国語での読み方は「シー」というそうですね。

可変文章可変小説個人化魔法魔術

読む人によって読み方が変わる文章が存在します。

ぎなた読みではありません。

読む順番を読み手が選ぶことで文章が変わるというのは、ゲームでは当たり前ですが、紙面、webページでやったらどうなるか。

これはTwitterで見たアイディアで、小説に取り入れました。

縦書きを使い、スクロールでしか読めない文章をつくることもできます。

本であれば、二段組を使い、上段と下段で話が平行してもいい。

映画の『フォーン・ブース』の小説版ですかね。

あるいは新聞紙がすべて小説になっていてもいいです。

すべてのニュースは繋がっている、TV番組、スーパーの折込チラシ、それらすべてを読むと、この新聞紙の正体が……みたいな作品もいいですよね。

可変小説はギミックが小説そのものです。

小説の中に取り入れるものではありません。

短編連作なら話は別ですが、一般的な小説の文章の中に唐突に入れるのは明らかな失敗だと思いました。

読者がついてこないからです。

SF小説でやってほしい

はじめに挙げた『虎よ、虎よ!』もSF小説です。

こういう実験はSF小説でやると角が立たないかもしれません。

SFなら許されると思います(すっとぼけ)

少なくともライトノベルでやるべきじゃないでしょうね。

ライトノベルの読者はあくまで中高生なのですから、反面教師になるつもりがないならぶっ飛んだ文章はやめておくのが安牌です。

筆者は小説家とは別に現代アート作家もしているので、こういう実験はやめられません。

誰が何をしてもいいですけど、たぶん今回の記事は小説家の記事ではなかったと思います。

まとめ

・収益化するための差異をつくろう

・webの読み物は「本」ではなく、「巻物」

・webタイポグラフィーは目に入る順番で書こう

・盛り上がらないシーンでタイポグラフィーは使わない

・隔字体は使わない

・中国の漢字は雰囲気だけ伝える時に使う

・ギミックそのものが小説になるギミックは、他の小説に入れない

引用元・関連note