ゲームで学び、ゲームを学ぶ(5)-「1対1」ではどのように学習が進むのか?-

前回は「ゲームの参加人数とそこに出てくる課題」について、まず「1対1」のゲームの特徴と、そこでどんなことが学習できるのか?を説明しました。今回は「どのように学習が進むのか?」について具体的な例を挙げて説明したいと思います。

「1対1」ではどのように学習が進むのか?

前回のように「ラリーの中断」を意図した「ゲーム」が成立すれば、どのようなレベルにおいても、前述のように自然と「戦術」の「攻防」が発生します。まさに「戦術学習」と呼ばれ「戦術」の「攻防」を意識した「プレー」によって、交互に「克服」されながら自然・合理的に「技能」が高まっていきます。単に「技術」ではなく「技術の使い方」を身につけようとする「戦術アプロ―チ」と称される理由です。

具体的な実践方法(例)

前回の記事で挙げた「ラリーの要素」「ゲームの要素」を踏まえ、1つ例としてゲーム・デザインを挙げます。

(1)ラリーの要素

対象:男子中学1年生(初心者)

コート:3m×6m、ネット:2.1m、ボール:4号、プレー数:1回返球

(2)ゲームの要素

エンド:1分、ローテ:ラリーごと

チーム:2人、システム:キング

まずは、図1のように2人1チーム、合計6チームを作り、コートを設定して、A対B、C対D 、E対Fで1対1を実施します。ラリーが中断したら(得点がどちらかに入れば)チーム内ローテーションします。それを繰り返し、1分経過した時(エンド)に得点の多い方が勝ちとします。

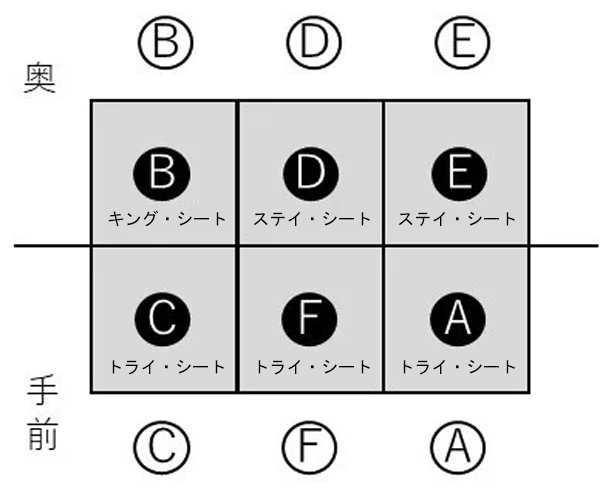

さらに、いろいろなチームと対戦するために、キング・システムを採用します。図1のAチームがいる場所「キング・シート」を目指します。具体的方法を図1のB・C・Fのチームが勝った場合で説明すると、まず中央と一番右側のコートのゲームに勝ったチームは左隣のコートの手前(トライ・シート)に移動します(図2のC・Fチーム)。また、負けたチームはそのままのコートで奥(ステイ・シート)に移動・待機します(図2のD・Eチーム)。そして、一番左側のキング・コートのチームは、勝てばコート奥(キング・シート)に移動し(図2のBチーム)、負ければ、一番右側のコート手前(トライシート)に移動することになります(図2のAチーム)。

意図は、ラリーという「ミニゲーム」があり、その積み重ねが「ゲーム」になり、「ゲーム」がさらに「リーグ」イメージで「優勝」が決まるように大きな意味で「ゲーム」がより集中力の高いものになるように「大会」の要素を持たせています(今回のキング・システムはゲーム数が公平であり、かつ、色々なチームと対戦でき、かつ、リトライが自然にできることがメリット)。

もちろん、上記のゲーム・デザインは1つの具体例です。例えば、コートを少し大きくするだけで、難易度がグッと高まります。プレーヤーの特性に合わせ「ラリーの要素」「ゲームの要素」を色々と工夫することで、様々なゲームをつくることができます。

「1対1」の利点:全員が公平にゲーム参加できる

最後に「1対1」の良さは他にもあります。「プレー機会」が「公平」になります(特定の選手に偏らない)。また、「ボール拾い専門」が必要ありません(基本的にはボールは自分で拾うこと、ゲームの準備の意味)。人数が余れば「審判」として関われます(ゲームをすることで細かなルールも覚えます)。バレーボールでも、テニスやサッカーのように「初日からゲーム」のコーチングを始めてみませんか?

次の記事に続く

いいなと思ったら応援しよう!