富山で一番過疎化が進む町、朝日町で見た進みまくる変革とその秘密

2023年11月19日、私の故郷である富山県で一番過疎化が進む町、朝日町のDara Dacha素敵な古民家会場でのイベントに参加!

みらいまちラボイベント主催者の坂東さんからお声もかけていただき、"革命は地方から起こす"という大きなテーマにも惹かれて、久しぶりに朝日町の地におりました。こちらのnoteでは当日のトーク内容とイベントの様子、そして私が今回も恵まれた素晴らしい出会いと学びについてまとめています。2023年最もと言っていいほどの学びと実践挑戦中の私の変革にもつながったイベントです。読んでくださった方が富山に興味をもってくだされば嬉しいですし、異業種から成功の秘密を学ぶことの重要性が伝われば幸いです。

ずっと、みらいまちラボ代表の坂東さん、富山市出身で活躍中の藤野英人さんにも是非お会いしてみたいと思っていてようやく参加することができました。

今回のスペシャルゲストは岩佐十良さん。知っている方も多いのではないでしょうか。

本イベントのキーノートを先に

岩佐さんの会社およびホテルは観光業ではなく、体験を売る会社

読み終わらない、"きっかけ"の仕掛け、ハイパーマガジンから見る、人の信念は仕事に現れる

資源が少ない場所に人を呼ぶためには、デザイン思考が必要

最終的には面白く生きたもん勝ち、ヤッピー!(やったーハッピーの略)

本イベントの雰囲気はTikTokやInstagramでも紹介しています。動画で紹介しているのでよろしければご覧ください。

いよいよトークセッションスタート!

はじめに

岩佐さんのお話は、もうすでに色んな地域が頑張って活動している中で活からスタート🔥「単に自然資源をアピールしている中では足りない」というメッセージでスタート。

1.じゃあどうやって地方に人を呼ぶのか?

という疑問が頭の中をぐるぐる。こたえは、

手品をして(工夫をして)人をよばないといけない。

資源が少ない地方に人を呼ぶためには、デザイン思考が必要。

ロジカル思考や数字では限界があるという話を例えを用いてわかりやすく解説してくださいました。確かに、としか言えなかった。

数字をぶらさげても人は来ない。ニンジンをぶら下げて来る人にきてもらいたいのか?移住に限らず、会社もコミュニティも条件付きで来てくれた人は、よりよい条件が目の前にでてきたら、移ってしまう。経験もフラッシュバックして納得しました。

後方支援でお金でつって移住する人を増やすよりも、まずは地域を好きになることから

内の自慢は何なのかを考える

地域の自慢品もごはんや酒、自然環境の自慢では足りない

"人が皆やさしい"もNG(田舎にいけば、皆優しいでしょう?)

普通にPRを行ってはいけない

手品をかけて訴求していかないといけない

「ホタルイカの加工の面白い人がいる」その人が変わっっているという話を人はする。

何かがただ美味しい、面白い、美しいなどはよくない

ホタルイカの加工品は、一瞬で1000円なくなる

そういう人がいる町なんです、という話をすると人は心が動く

反対に、ロジカルシンキングで思考し訴求しようと思うと、そのホタルイカの会社はいくらなの?とか会社の大きさで人は評価することになる

2.地方や個人が変革のために、自分の地域やサービスを上手く紹介するには?

紹介されていた例の中でも、私達が真似できることは"人が語りたくなるような変な人"がいることをPRする、ということ。確かに言われてみれば、訪れる景色の美しさや感動した体験には必ず"誰か"が関与している。一緒にその景色を見た人、その体験を紹介してくれた人、そこで感動した体験について補足説明してくれた"人"が何らかの形で関わってくれているよね。

今の時代のは小さい物への価値も評価される時代

一見遠回りをやることのほうがいい

箱根本箱を手掛ける前のストーリーから

あえて人が気にもとめていない、気づいていないものの中に、人が惹きつけられる要素が隠れているということを教えてくださいました。小さな地方都市でも場所でも、そこの本来の魅力は何だろう?本来持っている価値って何だったっけ?という問いを立てながら思考することでようやく見つけられる価値やプロセス(シナリオ)がある。

そういった要素分解、プランニングにデザインシンキングが必要になる、と話は続いていきます。

岩佐さんの人の御縁や現場を自分の足でまわる現場主義により導かれたお話にも感動。私個人的にはK-POPアイドルがデビュー前から認知され、ファンができ応援され拡散される仕組みが、韓国の商業づくりのプロセスであり、そのプロセスに価値がついているのと同一視しました。

デザインシンキングは、人の漢方薬のようなもの

今まで日本人は漢方薬を信じていなかった

地域にとっての漢方薬がデザインシンキング

即効性のある薬品ではなく、その個人に合わせて体質を変えていくようなもの

時間がかかるかもしれないけれど、長期的には体に優しく結果がでていく

ベクトルをあわせる予算は潤沢にはないーそれを編集力で解決する。

私は限られた予算の中で地方に人をよんだり、注目されるために上手に訴求するために、デザインシンキングを使う、という話と理解しました)

わかりやすく見せるのが重要

見せ方の思考と技術は、人の力をあわせるために必要

☞☞☞ 重要なのはかっこよく見せるのはなく、楽しくやる

3.ブックホテル箱根本箱のストーリー

ここで岩佐さんは、ご自身が手掛けられているブックホテル、箱根本箱のスタートした背景やストーリを教えてくださいました。

場所は誰も目に留めなかった、手が付けられていない物件だったこと。昔は本が知識や知恵を届けてくれる唯一無二の存在だったのに対して、それがインターネットに変わってしまった。インターネットは何でもおしえてくれるが、知りたい情報しか教えてくれない。 一方で知りたくない・しらない情報は拡がらない。その結果、現在は自分たちのコミュニティ知が限定され知識格差がうまれる。それらの知を埋めるのがこれまで本だった。例えば昔の何とか塾には本がたくさんあった・・・そんな本来本が偶発的に届けてくれる発見や体験をホテルという形で再現できるようにつくられたのが箱根本箱だそうです。

こんな素敵なストーリを聞くと、素直に行ってみたいと思いますね。Youtubeにとても素敵な体験記ビデオがありましたので、よろしければ見てみてください。きっと今すぐ足を運んでみたくなるはず。

4. もう一つの成功事例紹介 - 松本十帖

貞享3(1686年)創業の「小柳」の再生、そして「エリアリノベーションのきっかけ」を作ること。それが「松本十帖」の目的。

「松本十帖」は、貞享3(1686年)創業の歴史を持つ老舗旅館「小柳」の再生プロジェクトの総称です。十帖とは「10の物語」という意味。この場所で様々な物語を感じ、またお越しいただいた方になにかの物語が始まれば、という意味で名付けました。敷地内には「松本本箱」「小柳」という2つのホテル、ブックストア、ベーカリー、ショップ、レストラン、ハードサイダー醸造所などがあり、敷地外に「おやきと、コーヒー」「哲学と甘いもの」という2つのカフェがあります。

そして松本十帖は、単なるホテル再生プロジェクトではなく、「エリアリノベーションのきっかけ」になることも目指しています。

こちらも、滞在記をビデオで見ていただくと、う~んなるほど。きゃー素敵!

と、ついホテルの予約ページにいってしまうと思います。

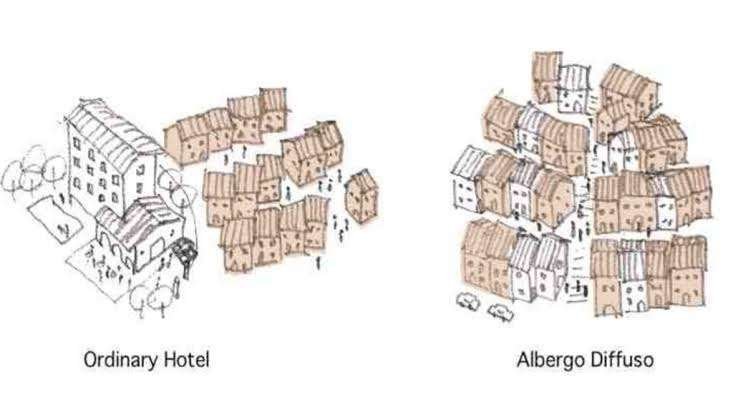

本イベントで初めて聞いた、日本でも広がる、分散型ホテル「アルベルゴ・ディフーゾ」とは?

分散型ホテルとは、「地域の廃屋や空き店舗をリノベーションし、レセプション、客室、食堂などの機能をそれぞれの棟に分散させ、町をまるごと一つのホテルにすることで、宿泊した人たちが自ずと町を回遊し、地域そのものに活力をもたらす仕組み」

岩佐さんは、Yamada Takuさんという方とイタリアのあるべるごでぃふーぞを勉強したそうです。私も行ってみたい…

岩佐さんのトークから学んだこと

会場にいる皆さんが岩佐さんのお話に終始すいこまれるように聞いていました。岩佐さんの講話の校正はこんな感じでした

最初にビジョンと自己紹介

どうやってそのプロジェクトがスタートしたか。それに対してどうしたかー松本十条がスタートしたとき銀行が20億融資してくれた。なぜこんなことをしているのか?全然儲からないけどやっている理由

今どうなっているか +ちょっと昔の話をしたい・・

どういう価値を提供したか

メッセージ

構成をみて、人が惹きつけられる理由がわかる気がしませんか?私も早速真似してみようと思います。

ちょっとだけ昔の話をしたい…ということで始まった長野県の浅間温泉のストーリー。

昭和レトロな街並みと千三百年続く”美人の湯”浅間温泉…と言われていますが、実は廃墟化が課題になるほど衰退していたそうです。そんな中でも、廃墟が変化していく、その復活ストーリーを来訪者に見てもらう、と企画しちゃったそうです。

なんとも素人には思いもつかない考え方。物語の1部に宿泊者もなってもらう、という考えだそう。

様々な施策と工夫、地元の方々との協力もあり、今は東京調布の会社や横浜のパン屋さんが浅間温泉に出店してくださったり、今は福島のウナギ屋さんの有名店が工事中だそうです。

「2年の中で増殖している」

「あそこに何もなかったんだよ」

といえる面白いアトラクションとしておもしろいですよね

廃墟が変化していく姿、ストーリーをこの目で見ることができるのが価値になるという、とんでもない見せ方を教えていただきました。

わたしが思ったこと

最後に岩佐さんが仰られていた言葉がとても印象的。

「地方でそこそこ皆もう頑張っている。だけど本当の意味で"覚悟"している人はすくない。覚悟できる人が増えたら日本は変わっていく」

自分の地域や会社といった狭い視点で活動するのではなく、地域全体を、日本を元気にしていくために活動できるような視座をもっていかない、という理解をしました。

休憩時間に少しだけ岩佐さんとお話するお時間をいただきました

関東にいると、規模の経済で競うような価値観に陥りやすい、そして尖らないといけないと。岩佐さんご自身も新潟に引っ越しして見えてきたものだそう。私はすぐに地方に身を置くことは難しいけれど、自分の中にある"富山県魚津市出身"という大切な原点を昇華させていきたいなと思いました。

富山の経営者によるトークセッション

最後の企画として、越中八ベースOYATSU、Tadas、八尾のホテルを経営、女将をされている原井沙友里さんのトークがありました。

原井さん、元々女将をやろうとか、アパレルをやろうと思っていなかったそうな。なぜやるかが大切という力強いメッセージに強く共感しました。

"おばぁちゃんになった時に、自分の孫が終わら風の盆を踊っていて欲しい"という想いで活動しているそう。確かに私も、色んな大人の背中を生活を通して子供たちに見せたいな、と思いました。

パネルディスカッション

4名の方がパネルディスカッションで色んなお話をしてくださいました。その中で印象的だった言葉や考えをいくつか紹介したいと思います。

1. 地域で場所をもつことの意味、存在感だすためには場所が必要

藤野さんは、坂東さんと一緒に富山の支援をしようと思ったとき、殆ど物件(空き家)情報を見ずに藤野さんは「朝日町で一番大きな空き家を買う」と言って、ダーラダチャの拠点を購入しそうです。この言葉、何かをやる人は大きな意志をもっていることを痛感する言葉ではないでしょうか。

なぜ坂東さんは、藤野さんにほれ込んだんだろう?・・・そう思った方もいるかと思います。気になる方は、是非坂東さんのストーリーを語っているこちらのYoutube動画をご覧ください。

2. どのようにしたら強いリーダーを地域創生に投与できるのか?

この質問よく聞かれるそうですが、藤野さんがいいアドバイスをくださいました。

"意外と中の人材を見つけられない、なぜならその人たちは「変わり者」レッテルを張られているから"

"いい変わっている"とは、その人の中にビジョンがあるかどうか

当社の採用基準見直しにも参考にしたい言葉です。そういっても中々、中の人が出てきにくいのは、地元の先輩後輩の枠組みの中にいるからだそう。外からきた変わり者にどうチャンスを与えていけるかが、変化を起こせる町であれるかどうかの境目になりそうな気がしました。

3, 忖度(そんたく)一切なしで動く難しさと大切さ

つまり、何かムーブメントを起こすには、依怙贔屓(えこひいき)が必要だそう。特に私の場合会社の社員が100名を超えてくると流石に依怙贔屓はよくないかな、とかなるべく公平にという気持ちが強くなっていることに気づきました。

行政は誰も取り残さないというのが基本設計。平準化に力を発揮する。ところが、地域を発展させるにはえこひいきが必要

賢い地域がやっているのは、ちゃんとした人たちが意思決定して依怙贔屓ををしてる。"幸せ人口1000万人" というと大分ぶっとんでいるという印象を受けて、変な人は変な人の匂いをかぎに人が集まる。100万人の1%が滾ってガンガン動くと、国も動かせると思う。

ホテル側も「全てのお客様を泊める必要はない」

ビジネスは依怙贔屓していい、誰に幸せを届けたいのか考える

それを的確に出来る人が、人材獲得も勝者になる

4.もっと深堀。依怙贔屓することにより、どういうビジネスチャンスが発生しうるかということ

ここで紹介されたのは、顧客と労働者の融合という考え方。

チョコザップでは、ジムを利用した人が掃除をすると利用料の割引が発生する。加えて、ホテルに泊まった人が労働者になることもある(遊びに行く+お手伝い)働くと休むの分離。昔は宿泊費が払えないから働く、というのもある。人が何かをする動機はただ「自分が気持ちいいかどうか」「安らぐな」「感動した」という人の感覚。結果、宿に泊めるお客様も大切にしようとするそうです。

まとめ

ここでしか感じられない匂いや空気感じながら内省し、自分に出来ることは何だろうと考えられるのがとても贅沢な時間となりました。その後のパーティでは藤野さんはじめ各市町の市長さん、富山で頑張っておられる経営者や社会起業かの方が来られていて交流させていただきました。

イベント参加して学んだこと・実行すること

著名人も多くは風の流れをよみ、運に任せることも多い

ミーティングは減らすものではなく、コミュニケーションのために増やしても良い

"なぜやるか" "大義名分"は人の心を動かす

新しいプレゼンストーリー構成(岩佐さんの上手すぎるお話)

地方にいくと面白い人に会え、交流できる

地元、地方ならではの人と人が自然に交流する場でした。最近と富山が面白いね、と言われる所以はこのあたりにヒントがあるのかもしれないです。

もし富山のイベントに興味を持ってくださった方がいましたら、ミライマチラボみてください。残り二回ほどのイベントだそうです。。。

まとめ(私にいただいた超貴重なアドバイス)

藤野さんから私にもアドバイスを求めることができました。

社員はお客様に近いとおもったほうがいい、心を沈めて対応することが大切。経営者は運も大切。風の流れを読むこと。

最近はなるべく効率重視で何時もミーティングをへらそう、最小に、とおもっていたけど、AI時代に業務負担がどんどん経過していく中だからこそ、価値観を共有する、単純なことだけどこれ以上大切なことはない、ということも教えていただきました。

最後に岩佐さんが皆に向けて改めて、伝えてくれたことを胸に刻んでおきたい。

抜け道、やり方、手品の方法は必ずある