台湾は尼僧の割合が75%

得度式に立ち会うという経験

台湾では街なかでもよく尼僧の方とお会いすることがあります。

台湾の仏教のお坊さんは約2万人ほどいるそうですが、その中のなんと75% は女性の尼僧とのことです。

Googleで検索してみると

下記のような記事があります。

2010年にNHKで取り上げられたようですね。

台湾の尼僧を目指す学生さんたちが取り上げられたようです。

台湾では一般の大学では宗教の科は設置されておらず、宗教に特化された学校で学ぶ仕組みになっているようです。

台湾の宗教は仏教徒35%程度と最も多く(次いで道教が33%程度)、仏教と道教が混在している例も多いようです。

台湾に数多くある廟には道教や仏教やその他の神様が同居していることが普通のようで、なかなか外来の私などにはそれぞれの廟のことはよくわかりません。

そのようなことは別としても、台湾で暮らしてみて、人々の宗教心はとても厚いものがあり、折々の廟への熱心なお参りなどはとても大切にされており、その様子などからもよく分かります。

日本のようなお寺という形の所は少なく感じますが、大きな宗派の研修所のような所は多く存在してそれぞれの所で活動が盛んに行われているようです。

私も友人に誘われて台湾での禅の研修に二度ほど参加させていただく機会がありました。

その時のことをnoteでもアップ↓

しましたが、若い人たちが禅に関心を持ってたくさん参加していることに驚きました。

この時参加したのが台湾仏教の五座山の一つ法鼓山の分院でした。

この禅体験で指導をしてくださったのは、全員、尼僧の方々でした。

清々しく凛とした雰囲気の尼僧の方々の姿勢、ご指導ぶりはとても素晴らしいと感じました。

まちなかや身近で出会う尼僧の方々にも同じような雰囲気を感じています。

今年の8月に、台湾北東部にある法鼓山本山で行われる得度式に立ち会う機会がありました。

私の友人の知り合いが出家の得度式を受けられるということで、その儀式に私も誘っていただいたのです。

それに同行させていただき、大変貴重な機会に立ち会うという体験をすることができました。

大きな石の

法鼓山のマークが置かれています

尼僧の方々は普段このような服装

中央の広いところに得度を

受けられる方や僧の方々が入場し

さまざまな儀式が執り行われました。

正面の壇上に3名の導師が座られて祈りや説教などが行われました。

周りの椅子に家族、友人、知人などが座り見守ります。

素食(ベジタリアン)のお弁当

御守り

参加した得度式では、5名の方が得度をされましたが、そのうち4名は女性だったことにも尼僧の割合が多いことが表れていたように思います。

得度式という厳粛な場の雰囲気を体験出来たことは本当に貴重な体験でした。

写真撮影はできないので、その様子をお伝えするのは難しいのですが、始まる前の会場の様子の写真を一枚載せてみましたが、広い会場の前面に祭壇があり、その前の中央部に得度を受ける方々、そして先輩の方々が後ろの方に20名ほど、そこを取り囲むように、家族や友人知人が見守ります。

3名の導師の方々により導きの式が厳かにおこなれていきました。

剃髪の儀式や一つ一つ順序立てて法衣を身につけて、まさに俗世と離れて本物の僧になっていくということが、きちんと形をもって行われていきました。

式の終了後に周りの参加者たちは、5名の得度を受けられた方々にお祝いの赤袋(お祝いの気持ちのいくらかの現金を入れたもの)をおめでとうの言葉と共にお渡しするというものでした。

会場の別室では

5名の方々のご本人の思いなどが書かれたものやご家族、友人たちとの写真などが掲示されていて、それぞれの方の得度への思いなどにふれることができました。

その後、別の会場で、参加者たちは準備されているお弁当をいただいたり施設の見学などもさせていただきました。

最後には得度を受けた方と別室で簡単な茶話会が準備されていて、暫し懇談をしてから帰途につきました。

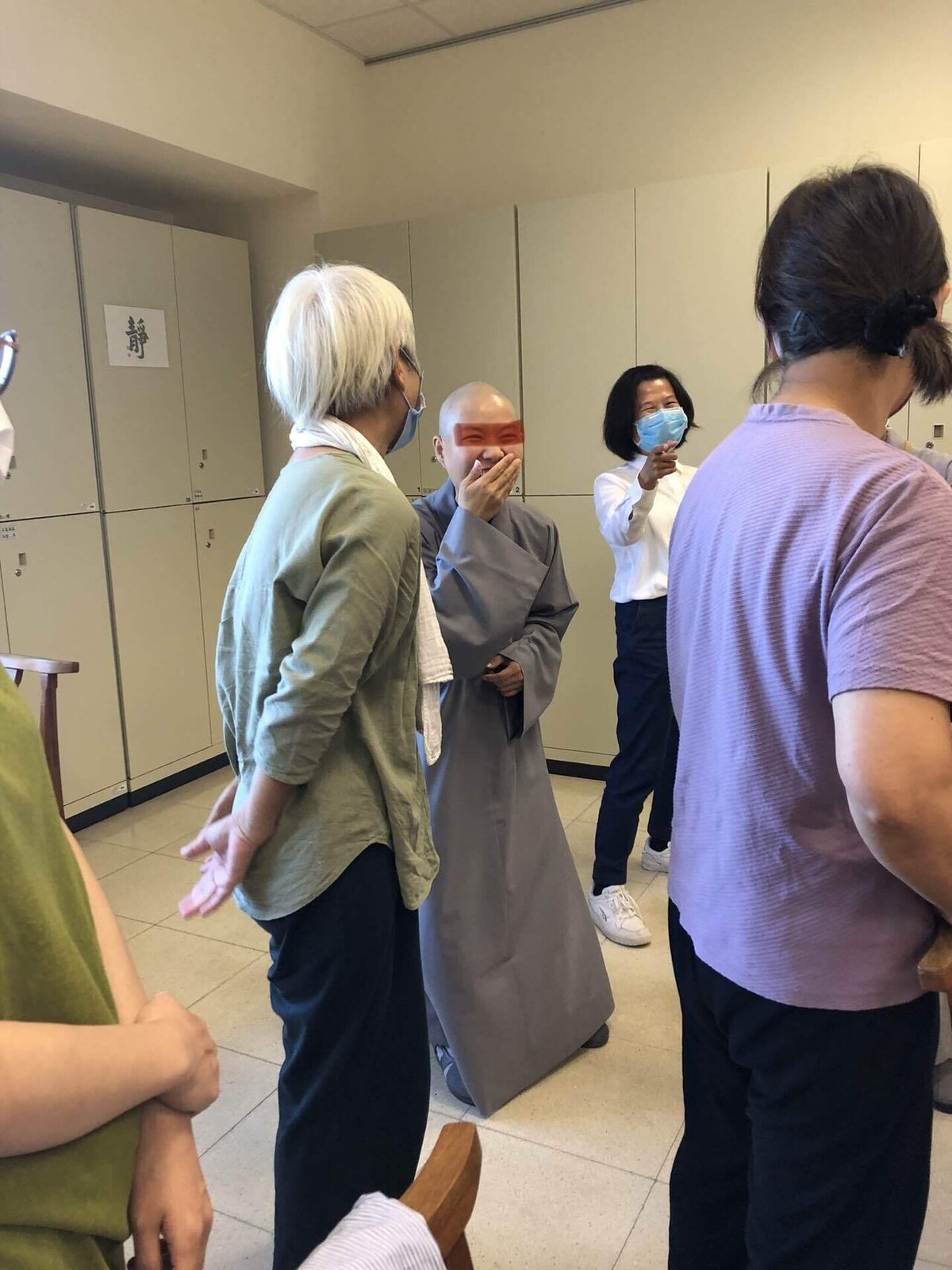

友人との茶話会で

普段の学んでおられる大学の指導室の一室で明るい笑顔で懇談される様子がとても印象的でした❣️

台湾を訪れると至る所で大小の廟を目にすると思います。

台北の龍山寺などの有名なところに観光で訪れた方は多いのではないでしょうか。

一つの廟の中にはたくさんのお参りどころがありその仕組みを容易に理解するのは難しいと感じます。

そのことがよくわかる記事がありましたので、その中からいくらかピックアップしてみたいと思います。

台湾で尼僧が多いことや

しかも高学歴者が多いこと、学びの仕組みなども示されているので

台湾の宗教事情などが少し理解できるかもしれません。

Teishoin's Digital Photo Log: 台湾仏教を担う尼僧たち

https://teishoin.net/blog/002698.html台北市の龍山寺台湾における宗教は、特に仏教・道教・儒教の三大宗教が漢民族の間で盛んであり、人々は今日でも宗教と深くむすびついている。仏教は仏光山と慈済と法鼓山と中台禅寺の4宗派が優勢であり、道教系は疫病の神・王爺や海の女神・媽祖に対する信仰が多い。また、儒教の創始者である孔子も「学問の神」として崇められており、台湾各地に孔子を祭る孔子廟が設置されている。

ただし、仏教・道教・儒教の区分は大変あいまいで、相互に強く影響を受け合っていることから、各地にある廟では各宗教の神々が合祀されていることが珍しくない。そのために、漢民族の宗教生活は各宗教が混合されており、人々はそれぞれの状況に応じて参拝する神々を変えている。なお、台湾にも少数ながらキリスト教やイスラーム教の信者も存在している他、原住民の間では今なお伝統的なアニミズム信仰が行なわれている。

台湾の人口は約2300万、そのうち約1000万人が仏教信者と言われています。

仏教信者の数は、20年で倍増しました。

その要因としては

「中国の台頭などで先行き不安感も出ていおり、心の安寧を求める」

「社会構造の変化や高齢化」

などがあるといいます。

さて、台湾仏教のもう一つの特徴は、冒頭の写真に見られるように尼僧の割合が極端に多いことです。

仏教の主要な四団体は

仏光山

慈済会

法鼓山

中台禅寺

ですが、台湾全体では、「出家衆(比丘+比丘尼)」は約 20,000人、その約75%が比丘尼(尼僧)。

(出典:中国仏教協会 1995年では約66%)

例えば仏光山では、僧侶 1,800人のうち、実に8割が比丘尼(尼僧)です。

ここ7年間で327人の女性が出家しているということで、その増加傾向は顕著です。

そして、高学歴化が非常に目立ちます。

大卒188人、修士 53人、博士 4人・・・・・

つまり、台湾仏教は高学歴の若い尼僧たちによって支えられている訳です。

台湾の主な仏教僧侶教育機関は、福厳仏学院(主に比丘が集まる)と、円光仏学院(主に比丘尼が集まる)があり、入学には出家者か独身の在家であることが求められます。

入学資格は厳しいですが、その代わり、学費はすべて信者からの篤志により賄われるため、費用はかかりません。

また、日本の仏教系の教育機関と異なり、一般教養を含まないため、卒業しても高卒・大卒の資格が与えられないことが特長です。

台湾では、一般の大学が仏教学を主体とた学部(例えば駒澤大学の仏教学部のように)を持つことが認可されません。

その根底には中華民国・教育基本法による宗教学部の禁止という原則があります。

けれども、そのために、結果として既に学問を一通り終えてから、出家して仏学院に入学して仏教を学ぶという方も多いということです。

また、仏教団体・仏教者側は、社会活動を積極化しており、例えば花蓮県の慈済会のもつ病院では、貧しい人を救済し、テレビなどのメディアを使い積極的に法要・法話を放送しています。

台湾の仏教系の主なテレビ局は(法界衛星・慈済・仏教衛星・仏光山)があります。

医療、社会、福祉、教育活動に積極的に力を入れるのが台湾仏教の特長の一つともいえます。

その背景には、「(一般企業においても、一般家庭においても)利益を得た場合には、恵まれない人に還元する」という、台湾古来の考えが背景にあります。

出会う尼僧の方々のこと、また、たくさんある廟のことなど少しわかることができ、台湾社会を少し理解できたようで嬉しいです😊