【アマゾンプライムビデオ】サブスクにあるおすすめ映画4選

本記事はYouTubeをテキストに変更したものになります

気に入っていただけしたら、高評価・チャンネル登録していただけると嬉しいです。

ものすごくうるさくて、ありえないほど近い

あらすじ

主人公は、アスペルガー症候群を抱える11歳の少年オスカー。彼は父親のトーマスと非常に親しく、「調査探検」という遊びを通じて、様々なことを学んでいました。トーマスはオスカーの探究心を刺激し、人との関わりを経験させるために、この「調査探検」を行っていたのです。最近の調査探検のテーマは、ニューヨークに存在すると言われる「幻の第6区」を探すことでした。トーマスは、オスカーが人とのコミュニケーションに慣れるように、また、怖がらずに新しいことに挑戦できるようにと、この遊びを通して導こうとしていました。

しかし、トーマスは9.11の同時多発テロで亡くなってしまいます。オスカーは父親の死を受け入れられず、深い悲しみに沈んでしまいます。

1年後、オスカーは父のクローゼットで、青い花瓶の中から「Black」と書かれた封筒に入った鍵を見つけます。オスカーは、この鍵が父からの新たな調査探検のヒントだと考え、鍵穴を探す旅に出るのです。オスカーはニューヨーク中の「Black」という苗字の人々を訪ね歩き、父親の残した謎を解き明かそうと奔走するも…。

ということで、オスカーが父親との絆を大切にしながら、喪失を受け入れ、新たな一歩を踏み出す物語になります。

注目ポイント①子役の演技

なんといっても子役の演技がすごい。オスカー役のトーマス・ホーンという子が、この映画が初出演らしいんだけども、まったくそうは見えない。アスペルガー症候群の子っていう難しい役を、感情豊かに演じきっている。

注目ポイント②親子愛

親子の愛の描写がすごくいい。オスカーと父親のトーマスとの温かい関係が描かれてるんだけど、トーマスはオスカーを子ども扱いしないで、ちゃんと一人の人間として尊重して、一緒に「調査探検」を楽しむ、理想的なお父さんである。それに、オスカーのお母さんのリンダも、息子のことを陰で支える、強いお母さんとして描かれてて、親子の愛の深さが、物語の感動を深くしてる。

注目ポイント➂喪失と再生

この映画は、ただの家族の話だけじゃなくて、喪失とか悲しみ、トラウマ、それを乗り越える力とか、いろんなテーマを描いている。それに、9.11テロっていう歴史的な出来事を背景に、人々の心の傷や再生を描いてて深い感動と共感を生み出している。喪失を受け入れるプロセスも重要なテーマである。鍵を探す旅を通して、オスカーは父親との思い出を振り返り、少しずつ喪失を受け入れていく。その過程がすごく丁寧に描かれてる。

あしたの少女

あらすじ

物語は、二部構成で展開し、前半では、女子高生のソヒが、実習生として大手通信会社の下請けコールセンターで働き始める様子が描かれる。後半では、刑事のユジンがソヒの死の真相を追う姿が描かれる。

ソヒは、ダンスが好きなごく普通の高校生でしたが、担任教師の紹介でコールセンターでの実習を始め。しるかし、そこで彼女を待っていたのは、過酷な労働環境であった。会社は、従業員同士の競争を煽り、顧客からの理不尽なクレームやハラスメントが横行し、契約で保証された成果給も支払われない状況であった。さらに、指導役のチーム長が自殺するというショッキングな出来事も起こる。会社は、この事実を隠蔽しようとし、ソヒは次第に孤立し、心身ともに疲弊していく。学校や家族も、ソヒの苦境に気づきながらも、見て見ぬふりをする存在として描かれる。そして、ソヒはついに、凍てつく真冬の貯水池で遺体となって発見される。

ソヒの死後、物語は刑事ユジンの視点に移りる。ユジンは、ソヒの職場や家族、友人たちを訪ね、彼女がどのような状況に置かれていたのかを調べ始める。彼女は、ソヒが置かれた過酷な労働環境、企業や学校、さらには公的機関までもが責任を放棄する実態に憤りを感じり。ユジンは、ソヒの無念を晴らすために、社会の不条理に立ち向かおうと決意し…。

ということで、2017年に韓国で実際に起こった事件を基にした、社会の闇を描く衝撃的な作品になります。

注目ポイント①物語の力強さ

この映画の強みは、現実に起きた事件に基づいた物語の力強さだろう。2017年に韓国で実際に起こった事件を基にしており、そのリアリティが観客に強い衝撃を与える。特に、過酷な労働環境や企業による搾取といった現代社会が抱える問題を、観客は当事者の苦しみを追体験し、社会の不条理を感じられる。

単に事件を再現するだけでなく、社会への鋭い告発を持っている。特に、企業が利益を追求するあまり、若者の命を軽視するような状況を告発し、観客に強い衝撃がある。また、学校や家族、公的機関までもが責任を放棄し、問題を放置する姿を見て、社会全体の無関心さや責任逃れといった問題点があるのだなと感じた。

注目ポイント②社会的な影響力

この映画は、社会的な影響力も持っている。公開後、韓国社会に大きな影響を与え、「次のソヒ防止法」と呼ばれる法案が国会で可決されるきっかけとなった。映画が社会を変える力を感じた。

最後に、この映画は観客に問いを投げかけている。安易な解決策を提示するのではなく、観客に「何が問題なのか」「どうすれば良いのか」を考えさせている。観客は、ソヒの死を通して、自分自身が社会の一員として、どのように行動すべきかを問われることになる。

これらの要素が組み合わさることで、『あしたの少女』は単なる娯楽作品ではなく、観る人の心に深く突き刺さる、社会派ヒューマンドラマとして高く評価されている。

ボーダーライン

あらすじ

FBI捜査官のケイトは、アリゾナ州で誘拐事件の捜査中に、メキシコの麻薬カルテルが関わっていることを突き止めるんだ。

そこで、ケイトは国防総省のマット率いるチームにスカウトされるんだけど、このマットがまた胡散臭い。さらに、アレハンドロっていう謎の男もチームに加わって混乱状態。

チームはメキシコとの国境にあるフアレスという街に乗り込むが、そこはもう地獄そのものであった。街には死体が吊るされてたり、毎晩銃撃戦が繰り広げられたり、まさに無法地帯である。

作戦を進めるうちに、ケイトはマットとアレハンドロのやり方が法律ギリギリ(アウト)なことばかりだと気づく。でも、上司は「これはもっと上の決定だから」って取り合わない。実はマットとアレハンドロには別の目的があり…。

映画全体を通して、ケイトはずっと蚊帳の外にいるような感じで、何がなんだか分からないまま、ただただ事態が進んでいく。観客もケイトと同じ目線で、何が正しくて何が間違ってるのか分からなくなるような作品

注目ポイント①何が正義で何が悪か

麻薬戦争の現実を、生々しく描いてるところが良い。正義と悪の境界線があいまいで、何が正しいのか、観てるこっちも分からなくなる。主人公のケイトは、ずっと蚊帳の外にいるみたいで、何もできずにただただ事態が進んでいくんだけど、その無力さとか、絶望感が、観てるこっちにも伝わってくる。

この映画は、ただのアクション映画じゃなくて、人間の倫理観とか、正義とは何かっていうのを、深く考えさせられる作品である。観終わった後も、色々考えさせられるし、なんかずっしり重いものが残る。

注目ポイント②「境界線」

麻薬戦争の現実を舞台に、善と悪の境界線が曖昧になっていく様子を描いている。ケイトは、FBI捜査官として正義を信じてるんだけど、作戦が進むにつれて、その正義が通用しない世界に直面するんだ。麻薬カルテルっていう、法も秩序も存在しない場所で、法律を守って戦うことの無意味さを痛感する。マットやアレハンドロは、目的のためなら手段を選ばないタイプで、法を破ることにも抵抗がない。彼らにとっては、正義よりも結果が大事なんだ。ケイトはそんな彼らのやり方に反発するんだけど、結局何も変えられない。自分の無力さを思い知らされる。「ボーダーライン」という言葉が重要な意味を持つんだけど、これは単に国境のことだけじゃなくて、倫理観とか、正義の基準とか、そういうものがあいまいになる境界線のことだ。法律を守るべきか、それとも法を超えてでも目的を達成すべきか、というジレンマが常に描かれている

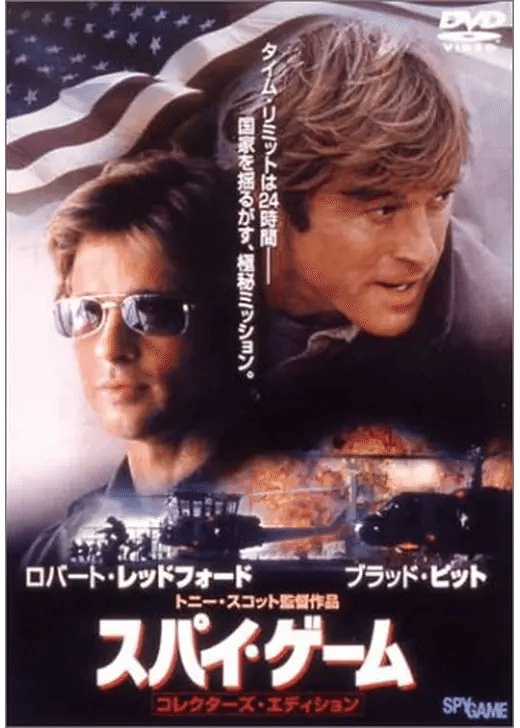

スパイ・ゲーム

あらすじ

1991年の春、ベテランCIA工作官のネイサン・ミュアーが引退間近というところから始まるんだ。ところが、ミュアーが育て上げた優秀な工作員トム・ビショップが中国でスパイ容疑で捕まったと連絡が入る。ビショップは、本来なら米中通商会談の盗聴作戦に参加するはずだったんだけど、勝手に中国人協力者を動かして蘇州刑務所に侵入したという。

アメリカ政府としては、米中関係を優先したい から、ビショップを見殺しにするって方針になっちゃう。でも、ミュアーは、かつての教え子を見捨てられない。そこで、CIA本部内で、ビショップを救出するために、あの手この手で工作を始める。

映画では、過去の回想シーンが結構な割合を占めてて、ミュアーが海兵隊だったビショップをどうやってCIAに引き込み、鍛え上げたかっていう経緯が描かれる。ベトナム戦争末期、ラオスでの暗殺作戦で出会った二人は、その後、西ドイツ、レバノンでの作戦を経て、師弟関係を築いていく。しかし、作戦のやり方を巡って二人の間に溝ができ、ビショップはミュアーのもとを去る。

そのような過去を持つ二人の救出劇。結果は果たして…。

注目ポイント①物語の構成

物語の構成が面白い。現在進行形の救出劇と、過去の回想シーンが交互に展開されていくんだけど、それが単なる過去の説明じゃなくて、現在の出来事の背景にある人間関係とか、それぞれのキャラクターの深みを増すのに役立っている。特に、ミュアーがどうしてそこまでしてビショップを助けようとするのか、過去のエピソードを通して納得できるのが良い。

注目ポイント②リアルなスパイ業

スパイの世界をちょっと違った角度から描いてるのもポイントである。よくあるスパイ映画みたいに、主人公が派手にアクションするんじゃなくて、情報収集とか、現地協力者との関係とか、組織の論理とか、そういう地味な部分にスポットを当てている。スパイって、ただカッコいいだけじゃなくて、泥臭い現場仕事なんだなっていうのがよくわかる。

気に入っていただけたら、高評価・チャンネル登録をお願いします。