北海道和菓子文化の謎に迫る!vol.2〜鉄道編〜

北海道愛にあふれすぎて、北海道の和菓子文化を探っていく、このシリーズ。前回は北海道の和洋折衷なお菓子文化を探るべく、千秋庵の歴史とともに紐解いていきました。

予想以上にたくさんの方に読んでいただけてとても嬉しいです。さて、北海道の和菓子文化において、鍵を握るのが「鉄道」です。今回は他の地域ではなかなか見られない、北海道の鉄道とお菓子の関係について探っていこうと思います。

🚃北海道の鉄道の歴史

1854年、日米和親条約が結ばれます。これにより、函館港が開港、外国船の燃料が必要となり北海道で石炭の採掘が始まります。三笠で採れる石炭を小樽港まで運ぶため、1880年、全国で3番目の鉄道として幌内鉄道が開通します。(1882年に小樽・手宮~三笠・幌内まで全線開通)

上記写真、小樽に行った時見た手宮線の線路の跡は北海道の最初の鉄道を意味していたのか!と繋がりました。

🚃各駅で売られていたお菓子

その後次々に鉄道が開通、駅ではお弁当が売られるようになり、一緒に饅頭やお餅などのお菓子も販売されました。お土産として、おやつとしてたくさんの人に楽しまれ、興味深いことに各駅ごとで違う種類のお菓子が販売されていました。

以下、わかる範囲で各駅で売られていたお菓子をまとめてみました。※現在売られているものは太字で示しています。

■幌内鉄道(手宮〜幌内)

・銭函駅 酒まんじゅう(1880年~)

・札幌駅 柳もち(1906年~)、苺餅

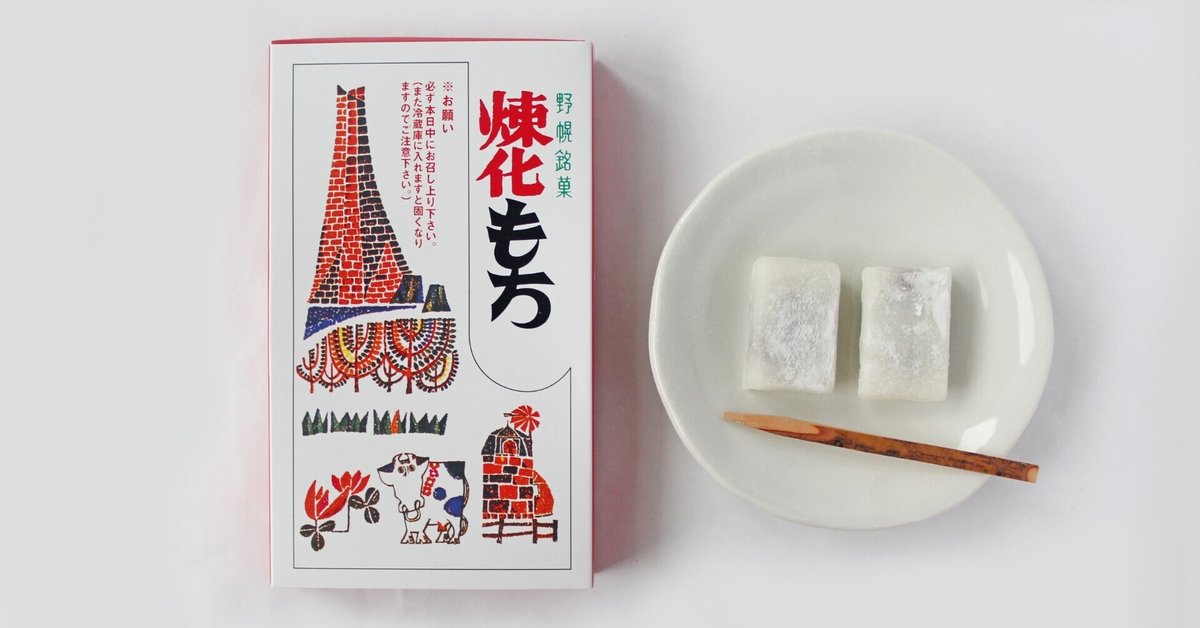

・江別駅 えべつまんじゅう(1885年~)、煉化餅(1901年~)

■北海道炭鉱鉄道(砂川〜空知太、室蘭〜岩見沢、追分〜夕張)

・継立駅 百合まんぢう、こころもち

・岩見沢駅 恵比寿饅頭、羽二重餅

・瀧川駅 瀧川豊年まんぢう、瀧川饅頭

・長万部駅 とき和餅、栗まんぢゅう

・追分駅 田舎まんぢう、五色もち

・栗山駅 栗饅頭(1931年〜)

・苫小牧駅 王子まんぢう

・東輪西駅 和仁志まんぢう

■北海道鉄道(函館〜小樽)

・大沼駅 大沼だんご(1905年〜)

・森駅 千鳥餅

・倶知安駅 登山餅、鶏卵饅頭

・小沢駅 とんねる餅

・小樽駅 ハイカラ饅頭、スズランまんぢゅう

・南小樽駅 古代文字饅頭

・黒松内駅 大福餅

■石北本線

・上川駅 大雪饅頭、登山餅

■定山渓鉄道線

・定山渓駅 くるみ餅

■十勝線(旭川〜帯広)

・落合駅 常盤餅、蝦夷饅頭

■留萌線(深川〜留萌)

・深川駅 ウロコダンゴ(1913年〜)、百合饅頭

・留萌駅 築港餅、千鳥饅頭

■網走線(池田〜網走)

・池田駅 バナナ饅頭(1905年〜)

・上生田原駅 千種團子

・野付牛駅(現・北見駅) 餅、饅頭

・網走駅 ゑび焼、キミ餅、カステーラ饅頭

・陸別駅 栗まんぢう

・本別駅 都餅、賽饅頭

■根室線(釧路〜根室)

・新得駅 日本八景狩勝羊羹、レモンマンジウ

・厚岸駅 牡蠣羊羹

■宗谷線(名寄〜音威子府)

・名寄駅 胡桃餅

・音威子府駅 バター饅頭(1926年〜2020年)

・稚内駅 海苔まんぢう、ごまだんご、いそべまんぢう

■長輪線(静狩〜伊達紋別)

・虻田駅(現・洞爺駅) 鶴の子饅頭、洞爺湖餅

本当にたくさんの種類のお菓子が売られていたことがわかります。しかし、国鉄の民営化に伴い多くの路線が次々と廃線。廃線とともにお菓子も次々に消えていき、現在食べられるお菓子は9種類のみになってしまいました。

🚃炭鉱とお菓子

先ほど書いたように、北海道の鉄道は"石炭を運ぶため"に始まりました。新しく炭田ができれば駅ができ、人が集まり、町ができていきました。鉄道と同様、炭鉱もお菓子と深い関わりがあります。

気づくきっかけとなったのは、はじめて北海道・夕張へ行った時のこと。かつて炭鉱町として栄えていた地元福岡と同じように、炭鉱をきっかけに生まれたお菓子やお菓子屋さん、"炭鉱"をモチーフとしたお菓子が多いことに気づきました。

毎日命懸けで働いていた人々は、仕事が終わり、甘いものを食べることで生きていることを実感していたんだそう。「炭鉱マンに甘味を」という思いで生まれたお店もあります。

そんな石炭の歴史を残すスイーツとして夕張には石炭をイメージした「たんどら」や「黒いダイヤ」と呼ばれるカステラ、「炭礦飴」などが存在します。

🚃北海道と福岡の共通点

炭鉱の町として栄えた福岡県飯塚市でも「黒いダイヤ」と呼ばれる羊羹が存在します。(大中小とサイズがあって、かなりボリューミー!白いダイヤという白い羊羹もあります。)

また、同じく炭鉱町として栄えた福岡県大牟田市では「カステラ饅頭」というおまんじゅうがあります。北海道でもこのカステラ饅頭を目にする機会が多いのはたまたまではないはず。また北海道・留萌駅で売られていた「千鳥饅頭」は下記写真の福岡・飯塚の銘菓と同じ名前です。

お菓子の写真がないので同じものかどうかは分かりませんが、炭鉱町として栄えた福岡と北海道で人の行き来があったのではないか、と考えています。

ちなみに「幸せの黄色いハンカチ('77)」で高倉健さん演じる島勇作は福岡出身の元炭鉱夫の設定。黄色いハンカチを見るために向かうあの家も、夕張の炭鉱住宅のひとつです。

🚃まとめ

北海道の和菓子を調べると「昔は駅で売られていた」というエピソードに多々出会い、今回の鉄道視点で調べるきっかけとなりました。現在では少なくなってしまったものの、駅の名物としてお菓子ができた地域というのはなかなかない、珍しい文化であるとともに、今も昔も旅のお供におやつは欠かせないものだなとと嬉しい気持ちになりました。

さて、鉄道が発達した明治時代、北海道には全国からたくさんの人々がやってきました。その影響はお菓子にも影響を及ぼしました。次回は北海道で見られる意外なルーツのお菓子を紹介します!

🍡 Twitterはこちら!

🍡和菓子メディアもやってます

参考文献

・北海道炭鉱産業の歴史/空知総合振興局

・建設期間年表の構築と応用-北海道の鉄道の発展過程-/中岡良司

・ほっかいどう お菓子グラフィティー/塚田敏信

・明治開拓期における札幌の交通/堂柿栄輔,佐藤馨一,五十嵐日出夫

・駅弁の小窓