スイスみたいな人間になりたい

優等生国家スイス

私はスイスみたいな人間になりたい。

ここで間違えて欲しくないのは「スイス人みたいに」ではなく「スイスみたいに」という点だ。スイスという国家に私は強い憧れと尊敬を抱いている。

国というものを1人の人間として例えると、スイスは"特別な優等生"というイメージがある。美しいアルプスの山嶺、牧歌的な草原の眺望、おいしいチーズ料理など、観光地としても確固たる人気を誇るのはもちろん、スイスは経済、産業面でも優等生というほかない。

スイスの経済を他国と比べてみる。IMFの2024年のランキングによると、まず名目GDPランキングでは1.1兆ドルで世界20位。(下記URL参照)

スイスがすごいのは一人当たりGDPである。一人当たりGDPとはその国に住む人々の豊かさを示す指標の1つで、国民1人がどれだけの付加価値を生み出しているか、とも言い換えられる。スイスは毎年このランキングの上位に位置しており、2024年は世界3位だった。

スイスは金融、工業、製薬、観光などさまざまな業種で世界的有名企業を多数抱えており、国土の面積は九州よりちょっと大きいだけなのに、その存在感はヨーロッパの中でも抜きん出ている。

さらに、これは後述するがスイスのジュネーヴにはWHO(世界保健機関)の本部や国連本部などの国際機関の重要拠点まであり、世界におけるポジションは相当高い地位にあることが分かる。

またスイスといえば日本に次いで平均寿命が長い国であることも有名だ。スイスは2024年では4位であったが毎年2〜4位あたりには位置する。これも健康衛生環境が良い証拠であろう。くわえて長生きできるということは治安の良さも関わっているだろう。スイスは治安の良さでも定評がある。世界平和度指数ランキングでも毎回上位の常連であり、2024年度は世界6位であった。

すごく、かっこいいです。。

身体は小さいのに、素晴らしく優等生なスイス。なぜスイスはここまで優等生になったのか?そして私が「スイスみたいになりたい」と思う理由を解説していく。

永世中立国なのに戦ったら強いスイス

地政学、世界史の知識がある方は、スイスといえば永世中立国とお分かりになることだろう。スイスは1815年に開かれたウィーン会議にて永世中立国の地位を確立した。

以後、2度の世界大戦が起きてもスイスはほとんど巻き込まれることなく、中立を維持することができた(時々、真の中立なのかと批判されることはあるが)。

永世中立国とは、複数の国家から「中立化」の同意を得て、その中立である領土を守るための武装をし、自衛のため以外の戦争行為をする権利を持たない国のことである。他国が戦争状態にある場合は、「伝統的中立」を守る義務がある。また、他国との軍事同盟にも参加しない。つまり、誰の敵にも味方にもならず、自らケンカをしかけることはなく、他国が攻め込んできたときのみ反撃する、ということだ。

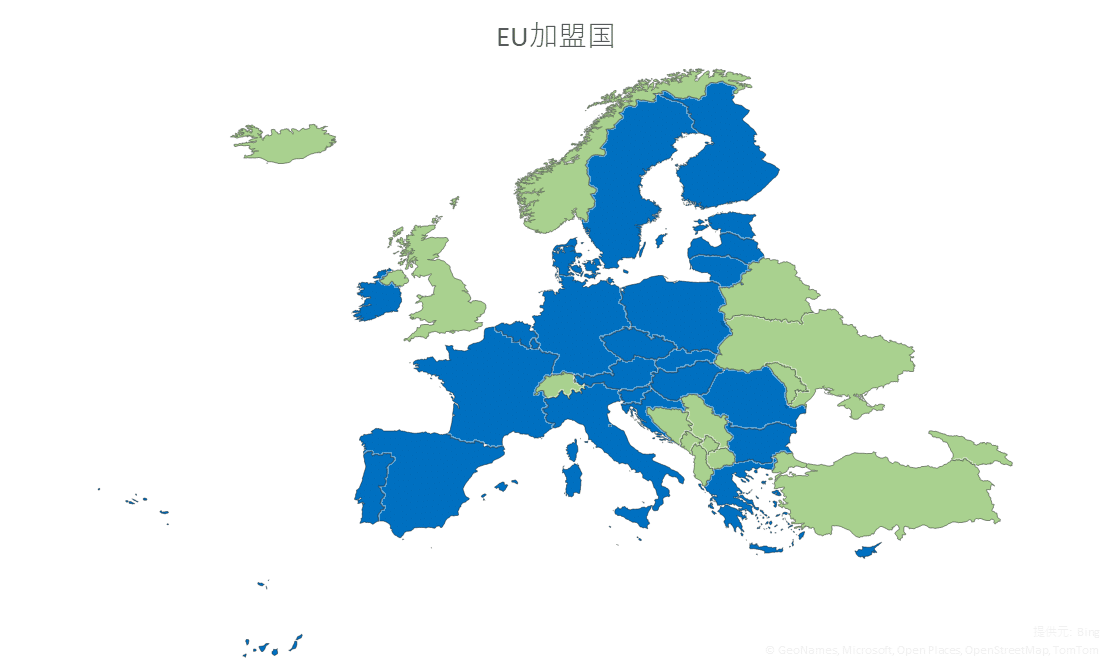

スイスはEUグループの一員でもなければ、NATOのメンバーでもない。国連には2002年まで加盟していなかった。通貨はスイス・フラン(CHF)。この理由は中立を守っているからに他ならない。

しかし、スイスのまわりにはフランス、ドイツ、イタリア、オーストリアなど大きな戦争時には必ず登場する強大な国々がひしめいているのにも関わらず、スイスはどうやって中立を守れたのだろうか?

自ら戦争行為をしないというと日本の自衛隊も似たようなものかと思うが、自衛隊とスイス軍では自衛に対する考え方が全く異なる。

「軍隊ではない」とされる日本の自衛隊と異なり、スイスは憲法によって軍隊保持と国民皆兵性を規定している。徴兵制度があり、20~30歳の男性に兵役義務があり、女性は任意である。兵役が終わっても男性は予備役軍人となり、家庭に自動小銃が配布されるという。つまり国中に銃を持った予備戦力となる人がいるのだ。有事の際にはおよそ20万人の兵士を短時間で配備が可能とのこと。

また、スイスは国の周りをアルプス山脈などの自然の障壁に囲まれていることから、物理的にスイスへの侵入がしにくくなっている。さらに、山の岩肌や町の小屋などに大砲や戦車、機関銃などの武装を隠してあったり、地下にはスイス国民全員が入れる地下シェルターがあったりするという。

永世中立国とは決して平和主義を意味するわけではない。むしろ徹底した安全対策を施し、最悪の事態に備え、自分を鍛えているのだ。すごいですスイス。

また、スイスが中立を認めてもらえたのは、ドイツやフランス、オーストリアなどの強国の間に挟まることで緩衝材になる役目もあったという。スイスがなければヨーロッパの戦争は史実よりもさらに激しくなっていたかもしれない。周りの強国もスイスには安心して背を向けていられるのだ。

スイスは安定性、中立性を周辺国に提供する。それが国連本部やWHO、他数々の国際機関の重要拠点がジュネーヴに集まっている理由だ。

つまりスイスを擬人化すると、まわりでケンカが発生しても冷静に一歩引いて様子を見ているが、実はムキムキに鍛えていて、もし巻き添えになったら戦うことも辞さないという隠れ細マッチョといったところだろう。能ある鷹は爪を隠すというやつだ。かっこいい。

賢く立ち回り資金豊かになるスイス

スイスは強いだけではなく、世界トップクラスで豊かな国だ。スイスは内陸国であり、海からの貿易で儲けたりすることはできないし、石油などの地下資源に恵まれているわけでもない。にもかかわらず、なぜここまで経済的に豊かになれたのだろうか?同じく資源に乏しい日本としてはぜひ参考にさせてもらいたいところだ。

スイスはヨーロッパの中でも早く工業化を遂げた国である。産業革命以前から工業就業者の比率が高く、19世紀のイギリスではじまった産業革命もいちはやく取り入れたという。

スイスは周辺国からの移民が持つ様々な技術を柔軟に取りこみ、工業を続々と発展させていった。もともと賃金が低い国だったが、1870年以降は次第に賃金水準が高まり、機械、化学、電気工業が発達していった。

また、スイスが経済的に急成長し始めたのは、歴史上の数々の紛争、そして第二次世界大戦の最中だと言われている。周りの国々が戦禍に飛び込んでいく間、スイスは自らの中立という立場をうまく活かして、各国の富裕層の金融資産を安全に預かるというプライベートバンクを発達させたのだ。

またスイスの銀行は大戦中も徹底した守秘義務を守り、あのナチス・ドイツの資金をも扱っていたとか。違法な脱税や資産隠しなどにも使われることもあったという。よくマンガや映画などでもスイスの銀行はこういう登場の仕方をする。この銀行業はスイスの産業の代名詞のひとつである。第二次世界大戦が終わった後は世界有数の金融センターとして立ち上がった。

冷戦が終わるとスイスは工業から次第にサービス業に本腰を入れ始める。なんどかスイスも苦境に立たされることもあったが、それでも現在でも世界有数の大企業を多数抱えている。(参考URL、京都大学大学院経済研究科 助教授 黒澤隆文氏)https://www.mof.go.jp/pri/research/conference/zk051/zk051g.pdf

『世界を知る101の言葉』(著:Dr.マンディープ・ライ、訳:鹿田昌美、2021年、(株)飛鳥新社)では、スイスを表す言葉として「精度」と書かれている。スイス人の高い精度と正確さにより時計産業が発達し、ロレックス、タグホイヤー、ウブロ、スウォッチなどの有名企業が成長したのだという。この精度や正確さというのは日本の専売特許かと思っていたがそんなことはないみたいだ。

「高級で良い品物」というイメージがあるスイス製品。チーズやワインなどの食品もスイス産というとなんだかハイソな感じがする。これはある意味、良いブランディングだ。高くてもスイス製なら買う、という意識が働く。

挙げればいくらでも出てくるが、まだスイスのすごい所がある。スイスは2023年の記事によるとGDP比で3%以上となる230億スイスフラン(約3.8兆円)を研究開発費に費やしており、教育や研究への投資が世界最高峰の国なのだ。一人当たりの特許数では2023年のデータでは世界1位だった。(下記URL参照)ちなみに、あのアルベルト・アインシュタインはチューリッヒ工科大学出身だ。

勤勉、真面目、正確、それがスイスを発展させた秘訣なのだ。

強いだけじゃなく、頭脳も一流。かっこいい。

みんなのトラウマ、スイスフランショック

良いことばかり書いているのでスイスの負の部分も少し書き加えておく。スイスでも社会問題が何も無いわけではない。まず、平均寿命が長いということはそれだけ高齢者が多いということである。他のヨーロッパ諸国に比べて特別高齢化しているわけではないが(1番高齢化してるのはイタリア)、それでも定年退職者の5人に1人が貧困に喘いでおり、高齢者の経済格差が広がりつつあるという。

また、スイスは世界トップレベルで物価が高い国だ。月給4000スイスフラン(約65万円)がスイスでは「貧困層」と言われるライン。いくら給与水準が高いとは言え、近年の世界的なインフレで食料品や光熱費、家賃などが高騰して苦しい思いをしているスイス人も多いと言う。

ベテランのFXトレーダーの人はスイスと聞くと、

「スイス....フラン.....ウッ、アタマが.....」

とトラウマが蘇る方がいるかもしれない。

2015年1月15日、スイス国立銀行が

「1ユーロ=1.2スイスフランの上限をなくします」

と発表した途端、世界中の通貨が下落しスイスフランに猛烈な買いが集中して大変なことになった。

このショックで世界中のトレーダーが一瞬で破産し、投資系Youtuberたちは絶叫し、破綻した証券会社なども出た。みんなのトラウマだ。これはユーロを使わないスイスならではの出来事だった。EUのど真ん中で独立を貫くのも楽ではない。

ところで2025年2月現在、スイスの政策金利は日本と同じ0.5%に設定されているが、もともとスイスはマイナス金利を導入した「低金利の先輩」でもある。スイスが低金利に設定しているのは、輸出産業がメインなためスイスフランが高騰すると国内経済にダメージを与えてしまうからだ。

最近低金利の円を借りて、ドルなどの他の通貨で資産運用するという「円キャリー取引」が海外で流行り円がいじめられていたが、日本がどんどん金利を上げてきているため、今後は「スイスフランキャリー取引」が流行りになるのでは、とのウワサがある。

低金利だけでなく、寿命が長い、山脈が多く資源が少ない、国民が真面目な気質などスイスと日本はなんだか似ている部分が多い気がする。今後お互いに参考になる部分が多いのではないだろうか?とにかく、為替は投機的な値動きで中央銀行が翻弄されないように、平和にやって欲しいものである。

スイスみたいな生き方

まとめると、スイスを擬人化したら

知的で柔軟な思考を持ち、気品があり高級な風格をたずさえ、財力にもめぐまれ、いざという時のケンカも強い、というスーパーエリートになる。

まるで理想が高すぎて結婚できない人の理想像のお相手みたいな感じではないか。(身体は小柄かもしれないが)

私はスイスみたいな人間になりたい。

永世中立国という概念、これは学校や職場での立ち回りに活かせるのではないだろうか。敵は作らないが、かといって過度な馴れ合いもしない。他人と適度な距離を保つ。人間関係ではそれがストレスを溜めず、豊かになるコツなのかもしれない。孤高ゆえの悩みはあるかもしれないが。

ネットが発達した今ではいつでもどこでも人と繋がることができる。それは便利でもあり、ストレスの元にもなりうる。そんな時はスイス産の高級チョコをかじってコーヒーでも飲むとしよう。