LITALICOインクルーシブ教育実践研究会 事例検討編Vol.2「教材選びの実践例〜気持ちの教材・学習教材の実践例〜」

LITALICOでは、インクルーシブ教育を推進するために、定期的に先生がた同士が実践例や知見を共有しあえるオンラインの研究会を開催しています。その名も「LITALICOインクルーシブ教育実践研究会」、略して「インクル研」です。今回のインクル研には、北海道別海町より上西春別小学校の平松正也先生と山口和克先生が登壇。通級指導教室と特別支援学級でのLITALICO教育ソフト(以下、教育ソフト)の活用・実践例を発表してくださいました。質疑応答も盛り上がった「インクル研」の模様をレポートします。

開催日時:令和6年10月31日

場所:オンライン

参加者:約100名

共通の尺度でアセスメントできるように

北海道別海町では、今年度より教育ソフトを導入しました。教育ソフトの3つのツールの一つである「まなびプラン」を活用することで、通級指導教室や特別支援学級での指導にどんな変化があったか、お子さまの変化も合わせてお話を伺いました。

平松先生:「まなびプラン」の導入前は、文部科学省が定めた「自立活動の6区分」に沿って、児童のアセスメントをしていました。ただ、6区分を参考にするとはいえ、どうしても教員ごとに重視する観点が違ったり、主観が入りすぎてしまったりという懸念から、アセスメント結果を教員同士が共通尺度として用いにくいという課題がありました。心理師の資格を持つ私が、ニーズに応じて知能検査やLDI-R、HTPP検査なども行っていましたが、各種検査の実施には時間も分析の労力もかかるため、全児童には行えないのが現実でした。

「まなびプラン」は、個別の教育支援計画・指導計画の作成をサポートするデスクトップ型のアプリケーションです。保護者や先生がたがアンケートに回答することで、お子さまの実態把握ができる「アセスメント機能」を搭載しています。アセスメント結果はグラフとしてわかりやすく表示されるのが大きな特徴。さらに、計画作成に使える文例や、一人ひとりの特性に合わせたおすすめの教材が表示されるのもポイントです。

学習に困りのある児童への実践例

平松先生は、通級指導教室で学習障害のある児童を担当しています。

平松先生:「まなびプラン」で1年生3名の児童にアセスメントを行ったところ、3人ともに「計算をする」ことへの苦手が見られました。また、ストレスを感じやすいといった情緒的な特性、視覚認知の面での困り、目と手を連動させるような協調運動の難しさなど、三者三様の実態も見えてきました。

そこで、アセスメント結果に合わせ、「まなび教材」や自作の教材を組み合わせながら指導を工夫されたそうです。

平松先生:「まなび教材」の「ひらがなカードカルタ」は、集中力を途切れさせないように体を動かしながら、見るものをきちっと絞ってひらがなの形を覚えていくのに役立ちました。また、釘を打ったボードに輪ゴムを貼って文字を作る教材を自作したところ、目と手の協応がうまく進むようになったりと、成果を感じられました。

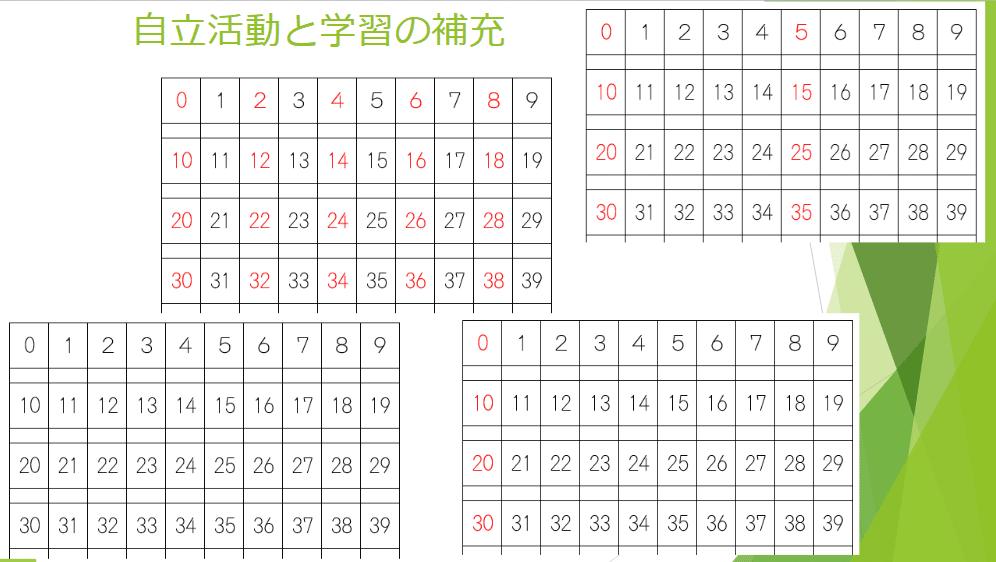

平松先生:アセスメント結果から、注意力に苦手があることがわかった子どもには、「赤いところだけ読んでごらん」と数字を赤い表示にすることで、「0、10、20…」と10跳びの概念が身につきやすくなるように工夫しました。同様にして、「0、5、10、15…」と5跳びの概念、「0、2、4、6…」と2跳びの概念を習得するなど、学びの基礎を培うことができました。

平松先生:時計の読み方では、「まなび教材」のプリントが大変ありがたかったです。最初は、短針だけに注目できるように、次に時計の細かい分数も読めるようにと、視覚的な工夫がなされています。スモールステップで成功体験を重ねながら、学びを積み上げられる教材だなと実感しています。一度できるようになったあとも、時間が経つと忘れてしまうこともあります。そんなときは、つまずいたところまで戻って、すぐにやり直すことができるのもうれしいポイントですね。

子どもたちも「僕、できるよ」「私も読めたよ」と意欲的になりました。このようにして通級による指導で基礎的な学びを培うことで、通常の学級での算数の授業にも積極的になっていきました。

「まなび教材」で生活体験をサポート

続いて、5〜6年生の自閉情緒学級を担当する山口先生より、6年生の男児・A君への支援例を発表いただきました。

山口先生:A君の課題は、不注意・多動・衝動性や、ライフスキルの経験不足、コミュニケーションスキルの不足などが挙げられます。「まなびプラン」のアセスメントでもA君の苦手が明らかになり、支援の手立てもより具体的になりました。

アセスメント結果をもとに、山口先生はA君の「生活経験の乏しさ」に着目。6年生の一大行事である修学旅行に合わせ、自立活動のなかでお金の使い方や買い物経験などを積み、修学旅行やその先の生活にもいかしていけるようにと個別の教育支援計画を立てたそうです。

山口先生:買い物経験を積むために役立ったのが、「まなび教材」の「リタリコバーガー」の教材です。実際の生活とリンクさせながら、注文をしたり、支払いをしたりというシミュレーションをして、楽しみながらお金の使い方や店員さんとのやりとりを学習していきました。

教室での「リタリコバーガー」を活用した学びを経て、A君たちは地域のお店やスーパーにも行きました。

山口先生:「自分たちのおやつを買ってみよう」ということで、実際のお店での買い物学習を実施しました。店員さんとのお金のやりとりのほか、セルフレジの利用など、さまざまな経験を積むことができました。このようにスモールステップを踏んで成功体験を重ねていったことが本番の修学旅行でも生かされ、自分や家族へのお土産を自分で選び、買うことができました。このことは、A君にとって成功体験として大きな自信となったようです。

成功体験を積むことで、チャレンジ精神が身についてきたA君。ふだんの生活でも、家族と買い物に出かけたり、セルフレジや対人レジでの支払いなどにも挑戦できるようになったといいます。

山口先生:興味関心の幅が狭く、それまでは家族と一緒に買い物に出かけることもなかったのですが、修学旅行をきっかけに、日常の買い物のほか、家族旅行にも出かけられたそうです。興味の幅も広がったのかな、と思います。

手厚いサポートで導入後の混乱もなし!

新しいシステムやツールを導入するときには、操作や活用方法についての不安や疑問が生じることも多いはずです。平松先生からは、導入後の運用についても、リアルな感想をいただきました。

平松先生:「まなびプラン」に切り替えるときには、操作に関する疑問のほか、「ここをサポートしてもらえたらありがたい」といった希望なども挙がりました。そこで、全教員が共同編集できるWord文書に、疑問や要望が出るたびに書き込んで、1カ月に1回、LITALICOのサポート担当※のかたに送りました。すると、その文書に赤字で回答を書き込んで返送してくれて、疑問と解決法をみんなで共有することができました。おかげで切り替えもスムーズで、大きな混乱もありませんでした。

※LITALICO教育ソフトでは、「サポート担当」が先生がたからソフトの使用方法や日々の指導についての相談を受け付けています。

平松先生:要望を挙げるとするならば、自立活動で活用できるようなビジョントレーニングや認知に関するトレーニングがより充実するとありがたいな、と思います。また、通級には、言葉を発することに困りのあるお子さまもいらっしゃいます。発音の練習ができるような教材が充実すると、ほかの学校でも役立つのではないかな、と思っています。

共通言語をベースに子どもたちと向き合う

最後に、平松先生から、全国の先生がたへのメッセージをいただきました。

平松先生:どの先生がたも子どもと向かい合いたいと願っていらっしゃると思います。「まなびプラン」の、アセスメントを始めとした計画作成の支援は、子どもを見つめる視野を広げてくれます。そして、見る目が広がってくれば、「まなび教材」を使って子どもの学びの可能性を広げることができます。もちろん、実際に子どもに向かい合うのは、アプリではなく私たち教員ですが、LITALICO教育ソフトがサポーターとなるだけでなく、教員が子どもたちの情報を共有しながら、「この子にはこういうことができたらいいね」と話す際の共通言語にもなると思っています。今日、一緒に研修を行えた皆様とも、この共通言語で、成果や展望や喜びを分かち合える日がくればうれしいです。

質疑応答

LITALICO教育ソフトの活用法も含め、日々の実践を発表してくださった平松先生、山口先生に、参加者の先生がたからさまざまな質問が寄せられました。その一部をご紹介します。

Q:学校全体での連携のために、工夫していることは?

インクルーシブ教育を、通常の学級、学校全体にも広げていくための方策に試行錯誤している学校も多いと思います。おふたりはどのようなポイントを意識されているのか、伺いました。

平松先生:本校では、比較的若い先生が通常の学級を受け持ち、中堅以上の先生が特別支援学級を受け持っています。職員室では、通級指導教室、特別支援学級も含め、近い学年を担当する先生がいつでも話せるように席が配置されていて、日頃から密なコミュニケーションをとっています。

特別支援学級の児童が交流および共同学習をするときには、可能な限り特別支援学級の先生も授業に入ってフォローをしたり、授業後にお互いにアドバイスや相談をしあったりということが自然にできる職員体制になっているのがポイントかと思います。

また、「まなび教材」は、すべての職員のパソコンから見られるようになっているので、「通級指導のときに使ったこの教材、とてもよかったですよ」と通常の学級の先生におすすめすることもあります。通常の学級にも配慮の必要な児童はいるので、こうした情報交換のなかでよりよい支援ができるように協力しあっています。

山口先生:特別支援学級では、交流学級の先生と常に連携をしながら、児童の特性や授業の理解度、使っている教材などの情報共有をしています。特別支援学級での個別学習でも、交流学級と同じ教材を活用しながらトレーニングすることで、交流学級にいっても子どもたちがのびのびと学べるように、連携をとっています。

Q: 保護者との関わりで、心がけていることは?

保護者と連携し、信頼関係を築いていくことも大事なポイントです。おふたりは、どんなことを心がけているのでしょう?

平松先生:気になる様子があるときには、いきなり担任と保護者で二者面談をするのではなく、心理師である私も同席します。面談の前には、教室も見に行き、「第三者から見た様子」を保護者に伝えます。そのうえで、担任から普段の教室での様子をお伝えします。保護者の同意が得られれば、検査をしてみて、客観的な分析データも加味しながら、学校での様子、家庭での様子、保護者のかたが感じていることをすり合わせていくと、大きなトラブルになることはないですね。どんな関わり方がいいかという前向きな話し合いができます。

山口先生:平松先生は公認心理師の資格を持っているので、困り感がある児童には発達検査なども校内で実施することができます。児童の困り感をしっかりデータ分析することで、保護者の不安を払拭し、家庭でも学校でもしっかり支援の手立てを考えられることも大きいかな、と思います。

平松先生:LITALICO教育ソフトの「まなびプラン」では、200以上もの項目からアセスメントを行えます。まなびプランのアセスメント結果を共有することで、学校と家庭で同じ尺度で子どもを見ることができるようになると思います。心理師の資格を持つ先生がいない学校も多いと思いますが、ツールを活用することで、信頼性のあるデータをもとに保護者とお話しすることができるかと思います。

学習障害のある児童への支援事例が1冊のガイドブックに

平松先生の発表のなかにも、学習障害を持つ児童への支援事例がありましたが、読むことや書くことへの困りがある場合には、子どもたちの困り感に合わせた適切なサポートが欠かせません。

そこで、LITALICOでは、臨床発達心理士の成田まい先生監修のもと、『実践ガイドブック LD(学習障害)編』を作成しました。

学習障害を持つ子どもが学校や普段の生活のなかで感じている困りの例や、困りにつながりがちな特性、具体的な手立てが、さまざまな事例とともに紹介されています。

また、LITALICO教育ソフトの「まなび教材」のほか、さまざまな研修動画が見られる「まなび動画」でも、支援方法について紹介しています。

「LITALICO教育ソフト」について気になったかたは、ぜひ下記よりお問い合わせください。

<ご案内>

特別支援教育に携わる先生がたをサポートするために開発された「LITALICO教育ソフト」は、誰一人取り残さない学びを提供するため、一人ひとりの実態に合わせた合理的配慮や指導内容を提案します。

「LITALICO教育ソフト」について気になるかたは下記問い合わせ先よりお問い合わせくださいませ。

TEL 050-3138-4614(平日9:30-17:30)Mail iep_sys4school@litalico.co.jp

HP https://s-edu-soft.litalico.jp/

お問い合わせ先

TEL 050-3138-4614(平日9:30-17:30)

Mail iep_sys4school@litalico.co.jp

HP https://s-edu-soft.litalico.jp/

ご連絡いただいた個人情報は、株式会社LITALICOの個人情報保護方針に則って利用されます。個人情報保護方針に同意の上お申込み・お問い合わせください。株式会社LITALICOの個人情報保護方針はこちら