妹島和世さんと小笠原家書院・資料館 【SANAA】 長野県飯田市

なんでこんな所に?という不便な場所にあるカッコいい建築(器の役割を果たしてないモノはちょっと違うけど)。

例えば建築家のキャリア初期の作品(依頼主をあまり選り好みできない?)で、後に建築家の知名度が上がるケース。

もしくは予算充分の変わった依頼主が、どうしてもその土地に建てたくて著名建築家に依頼するケース。

ココ小笠原資料館は後にビッグネームとなる建築家の手による建物ですが、その土地にとって必然性のある要素を選択した結果です。

信濃の国(長野県)は室町時代に小笠原氏が守護となり、後に一族は惣領の家督争いから分裂し、松本(深志)に勢力を持った府中小笠原氏が惣領家となります。武家故実・礼法を伝える家としても知られています。

戦国時代には甲斐・武田氏の圧迫を受け、府中小笠原氏は信濃を追われます。両氏は同じく源義光(1045-1127:新羅三郎)を祖とする甲斐源氏の血筋です。

以後信濃は武田、織田、徳川の争いの地となり、紆余曲折を経て徳川氏に臣従した府中小笠原氏の秀政(1569-1615)が飯田5万石、後に松本8万石を与えられます(秀政は家康の孫娘・登久姫を正室に迎えています)。府中小笠原家は江戸初期に豊前小倉(福岡県北九州市)へと加増転封し、幕末まで続きます。

一方、府中家に対抗した庶流の松尾小笠原家(本家:越前勝山22,000石)のそのまた傍流の伊豆木小笠原家が今回の主役です。歴史の長い家は分流し過ぎてややこしい。

伊豆木小笠原家

小笠原長巨(1551-1634)は、関ケ原の戦いの後に家康から伊那10万石を預かります。しかし与えられた所領はわずか1,000石!で、飯田の伊豆木に陣屋を築きます。知久氏や座光寺氏らと伊那衆と呼ばれた交代寄合の1人です。松尾小笠原家としては先祖伝来の旧領地への復帰でした。

幕府の家臣で10,000石未満は旗本と呼ばれますが、交代寄合は所領から参勤交代しなければいけない旗本。同様の旗本が那須や美濃にもいました。禄高は低いのですが、いずれも長い歴史を持つ家です。地元に彼らの歴史資料がよく残っていて資料館もあり、地元の人たちに大切にされてる印象を受けます。領地は小さくても殿様ですから。

小笠原家書院

飯田市は長野県の南部、下伊那にあります。人口は95,000人と伊那地域で最大。人口当たりの焼き肉店数がなぜか日本一。

小笠原家書院は飯田市の中心からやや南に外れた山の中にあります。

長野県飯田市伊豆木3942

公共交通でのアクセスはかなり厳しい場所です。

ちなみに伊那谷を流れる天竜川の対岸・喬木村や上久堅には同じ交代寄合・知久氏関係の資料館があります(かなりの歴史オタク向け)。車やバイクならすぐの場所です。大勢力の狭間に生きた人たちの歴史には興味深いモノがあります。

陣屋最終期の説明図を見ると、書院以外に御門と物見櫓が移築現存しています。御門は飯田市中心部のお寺に山門として移築されています。

門の上に鐘が設置されています。書院の説明図にも見られるので、陣屋では時刻を知らせていたのでしょうか。

飯田市内中心部には飯田藩(堀家20,000石前後)の歴史が残っていて、こちらはこちらで興味深いヒトやモノが色々と。また別の機会に。

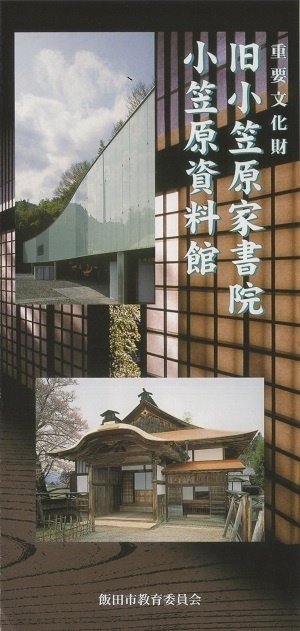

書院は江戸初期(1600~1630年ごろ)の建物で、重要文化財です。当主の居室や接待用のスペースとして使用されていました。唐破風の玄関は元々別になっていて、明治期に合体したそうです。他の建物は明治期に取り壊されています。スタッフの方の話では昭和期までご当主が建物を一部改装してお住まいだったそうです。江戸初期の書院で残っているのはココと二条城のみ。2008年に屋根のこけらを葺き替えています。パンフの写真から現在のモノではエイジングが進んでいます。

建物は石垣から1/3ほど張り出していて、懸造で支えられています。懸造は京都の清水の舞台に匹敵すると熱く説明されました。この建物は部材が吟味されていて、柱の木目は細い絹柾(柾目のさらに細かいモノ)で最高級らしい。

建物南側に書院間があり、写真左に写る杉戸より向こう側は当主のみが入れる空間。天井も格天井。

解説によると白木で作った輿としては、甲斐にある鎌倉時代のものと室町時代のこの輿の2つだけらしい。長巨の母は武田信玄の弟・信廉(1532-1582:信玄の影武者)の娘、また長巨の室が武田信玄の弟・河窪信実(?-1575)の娘なので、武田家からの御輿入の時のものと推測されています。

書院間の裏側当たりに置いてあります。解説文からは貴重なモノのように思えますが、けっこうラフに保管されています(笑)

妹島和世と小笠原家

そして書院の北側にはSANAA設計による資料館、1999年の開館。

妹島和世(1956- )さんは、西澤立衛(1966- )さんと建築ユニットSANAAを設立し、金沢21世紀美術館やすみだ北斎美術館(東京都墨田区)の設計で知られています。2010年にはプリツカー賞を受賞され、日本を代表する建築家の1人です。

以前熊本にいた頃、プライベート空間ゆえに見学出来なかった建物が2つありました。その1つが妹島さん最初期の作品再春館製薬所の女子寮(熊本県熊本市:1991年)でした。それでお名前は覚えていたのですが、まさかこんな山奥(失礼)で目にするとは思わず。

スタッフの方(以下おじいさん)は書院ではスラスラ説明されていたのですが、資料館については使い込まれたマル秘ノートを取り出しました。

「妹島さんをご存じ?」と聞かれ、「今や大御所ですよね!」と返すと嬉しそうでした。ネットで得られる情報では、妹島さんは小笠原家ゆかりの人とされています。おじいさんの話では妹島さんのお母さんが小笠原家ご当主の娘。資料館建設の話が出た時に、お母さんが妹島さんに「あなたがやりなさい!」とプッシュしたそうです。あのノート、整理・清書してパンフ化して欲しい。

建物は全体が浮いているように持ち上げられ、直方体に見えますが平面図で見るとわずかにS字状になっています。外観の青磁のような淡い色味がキレイです。完成した時は賛否両論だったそうです。まあ田舎では保守的なデザインが好まれるのかもしれません。足を運んだ時がコロナの収束し始めの頃だったので、換気ができない(窓開かない)のが最大の欠点と笑いながらおじいさん。まあ仕方がないでしょう(笑)。もう1点、雨が降ると屋根の勾配のせいか水が入り口側に流れてきてちょっと困るとも(雨のカーテンになる)。

館内はいたってシンプルな作りです。真夏は暑そう。

ドーナツ椅子から書院を眺めます。ガラスには千住博さんの滝の襖絵的な模様が。

系図は清和天皇に始まり39世長雍(伊豆木12代)まで記されています。資料類は14代啓峰氏の寄贈。

参勤交代や跡目相続時に江戸へ登城する際に出される呼出状。

「将軍の謁見のため、午前8時に来なさい」と。けっこう朝が早い。

発行者は松平左近将監武元(右近?)。6代将軍・徳川家宣の弟から始まる越智松平家の3代目。

上は流鏑馬、下は笠懸ともに騎乗しての弓術。武家には必須の基本スキル。

室町期には小笠原、伊勢、今川の三家が流儀の異なる武家の礼式を司っていましたが、足利義満により三儀一統されています。初代小笠原長巨は弓馬の秘伝を身につけた名手とされ、現在も地元に残る小笠原家の携帯食鯖鮨を伝えた人。

おじいさんの話では書院目当ての人たちに加え、資料館目当ての(別の)建築ファンも結構いるそうです(そのためのマル秘ノートか)。

400年を乗り越えた重要文化財の書院と後世にどう評価されるのか気になる資料館。アクセス面での厳しさはありますが、リニア中央新幹線が開通すればチョット変わるのかも(だいぶ先の話)。