大名ではない方の鍋島さんのお宅と戦国大名終焉の地【神代鍋島邸と沖田畷:鍋島家のトビラ2】【お宅訪問4】長崎県雲仙市・島原市

江戸時代以前の武家の継承では、長幼の序とか生母の身分が絡むハナシを時々目にします。長子だけれども嫡子ではなく庶兄と呼ばれ、宗家から分家した成立直後は、ややアンタッチャブルな存在。

例えば足利将軍家における吉良家や斯波家。また徳川将軍家における越前松平家です(世代が変わっていくとフツーに家臣化していますが)。

佐賀鍋島家にもそんな家があって、しかも領地は飛び地。その領主の館を中心とした集落全体が、今も江戸時代の雰囲気を色濃く残しています。観光地化へとシフトするわけでもなく、典型的な田舎町のままであるコトが興味深く、逆に価値を増しているようにも。

今では奇跡のような存在になっている武家屋敷と、その本家が成立する引き金になった場所を。

雲仙市は島原半島の北西部に位置する人口40,000人の市。過去には島原半島を統一する市の構想があったと地元の方に伺いましたが、結果的に雲仙市、島原市、南島原市の3市に着地したそうです。各市の人口は約40,000人と横並びで、各市の予算も同規模。つまりは島原半島を三分割的な選択。

島原半島へのアプローチは、車であれば熊本側からフェリーを使うのも便利です。ルートも長洲、熊本、天草と複数。江戸時代の島原と天草は、船で普通に行き来していたそうです。フェリーに乗ると、島原の乱が天草にも波及した理由が体感できます。

神代鍋島氏

鍋島邸のある雲仙市国見町は、島原半島の北端に位置しています。

長崎県雲仙市国見町神代103-1

鍋島信房(1529-1609)は、佐賀藩祖鍋島直茂(1538-1618)の庶兄とされる初代神代領主。紛らわしいのが、龍造寺氏のライバルには神代氏という国衆がいました。後に龍造寺氏の臣下となりますが鍋島直茂の甥に家督を継がせたため、佐賀藩内では上級家臣親類の1家川久保鍋島家(10,000石)になっています。信房系の鍋島家は家老の家格で神代鍋島家(6,000石)で、幕末には宗家直正(閑叟)の弟が継いでいます。

藩内序列は御三家-親類-親類同格-家老の順。

庶民は長屋門ではなく脇から入ります。

建物内は撮影不可です。長屋門は1865年築。御北と呼ばれる隠居棟が最も古く1860年、主屋やお座敷は明治・昭和期の建物です(重要文化財)。2004年に18代当主から市へ寄贈され、昭和初期のスタイルに統一して復元。

鍋島邸の背後にある小山はかつての神代城。

しかも一部はすりガラス

こちらは明治期までココに建っていた帆足家長屋門を復元したものでした。後ろのお宅は現代住宅ですが、この角度からみると違和感はまったくナシ。

帆足という名字は豊後(大分)でよく目にしますが、神代鍋島家の家老さんもその流れでしょうか。

資料館は昔の中学校です。工場の倉庫を経て放置されていましたが、重要伝統的建築物群保存地区(ながーい)選定に伴い、改修されて2010年に開館。

鍋島家日記によると勝海舟や坂本龍馬たちが、長崎から島原を経由して熊本へ渡った時に、神代でランチしたと記録されています。食材の魚を獲りに出かけ、護衛を命じられたそうです。最終的に御一行は阿蘇、久住を抜けて佐賀関まで九州横断の予定が記されています。

発行:2005年 国見町教育委員会

子供のころの祖父の家には土間があり、例の窓ガラスと鍵はねじ式だったなと思い出しつつ、神代小路に感じたのはストレートに懐かしさに包まれる日本の田舎。ほかにもいくつかの古いお屋敷が現存していますが、見学は不可(現在もお住まいのよう)。

残念な終焉の地 沖田畷

沖田畷は龍造寺軍と島津軍が激突した古戦場。畷とは田んぼ道のコト。泥湿地だったので進軍するのに往生します。地形的には少数で大軍を迎え撃つのに適しています。

龍造寺隆信という人

龍造寺隆信(1529-1584)はマイナスから有力大名へと波乱万丈の人生を送り、最期はあっけなく亡くなった人。

龍造寺氏は九州北部に勢力を持った少弐氏の家臣。隆信は子供のころに出家していましたが、少弐氏の重臣に父や祖父と叔父たちの一門が謀殺されたことにより、曽祖父家兼(1454-1546)によって還俗させられ、後に龍造寺家を相続します。

逆境からのスタートかつ幾多のピンチに見舞われながらも、いずれもくぐり抜けて九州北部に勢力を拡大し、五州二島の太守とか肥前の熊と呼ばれました。ポルトガルの宣教師ルイス・フロイス(1532-1597)には、その即断即決の軍事スタイルからローマの皇帝カエサル(ジュリアス・シーザー)に並ぶと評されています。

隆信の全盛期は、守護大名から戦国大名化した大友家や島津家と九州を三分する勢いでしたが、島原の有馬氏が離反し島津方についたので5万もの大軍を率いて島原へ出陣。ちなみに隆信は島原侵攻時には居城近くの龍王崎(白石町)から神代まで船で渡っています。

そして沖田畷で島津・有馬連合軍(わずか8千!)と激突し、島津家久軍にあえなく討ち取られてしまいます(有力武将も多数討死。神代氏も)。

その結果龍造寺家のキャスティングボードは鍋島直茂が握るコトとなり、関ヶ原の戦いの後には鍋島家が肥前佐賀を支配するコトとなります。

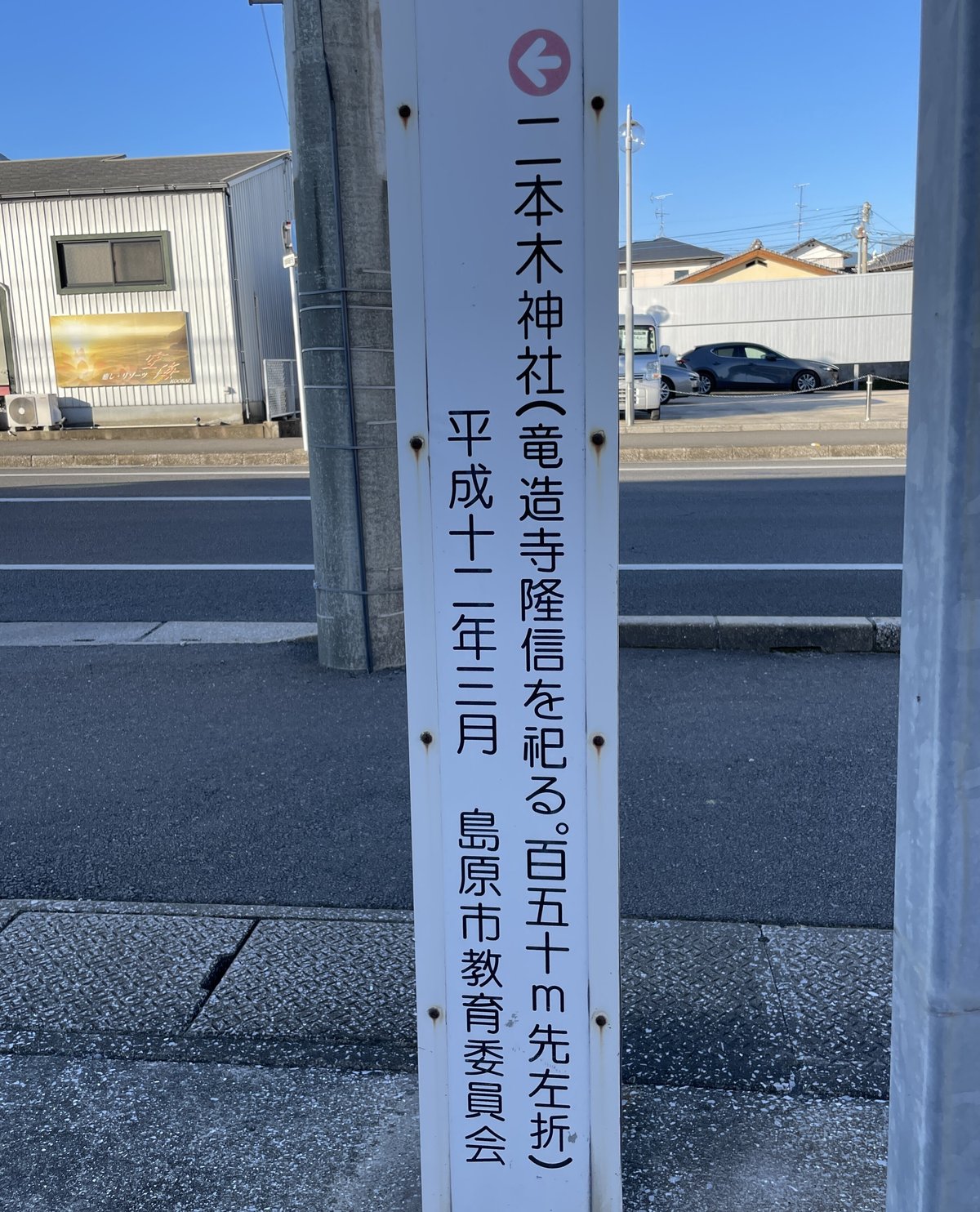

隆信の供養塔は国道251号線から少し入った運送会社の駐車場わきにありました(2023年10月)。分かりにくい場所でしたが、案内看板も立てられてきれいに管理されていました。現在は南へ200mほどの所にある二本木神社に移設されているようです。

二本木神社は数分歩いたところに

隆信の家臣たちが建てた神社です。病除けの神様だそうですが、お堂の周囲には小さな祠が多数あります。

観光地としての島原は、半島東部の島原の城下町、南部の原城跡、中西部の雲仙温泉が有名どころでしょうか。半島の北部にインパクト強めの観光名所らしきトコロはありません。そんな地域に江戸時代の支配階級の集落とその子孫たちが、今も変わらぬ雰囲気を継承しつつ生活しています(徒歩圏にはコンビニもない)。派手さはありませんが妙に落ち着く風景です。

佐賀市内から車で訪れるのであれば、高速道路を使わずに有明湾岸沿いをのんびり行くのも悪くありません(流れは良い)。有明海沿岸道路が徐々に整備されていて、季節によっては道中、有明海の竹崎カニや牡蠣を楽しめます。そして島原半島へのショートカットは諫早湾干拓堤防(水門を開けるの開けないのと揉めた通称ギロチン)上の道。堤防の中間あたりには展望所も整備され、海と調整池と干拓地を眺めながら漁業と農業の綱引きの歴史を考えさせられます。

ちなみにお隣の佐賀と違って長崎には平地(農地)が少ないのですが、見事な石垣を組んだ棚田はあちこちにあり長崎県的には観光コンテンツ化しています(地味ですけど)。