額田大志演出、サミュエル・ベケット『いざ最悪の方へ』の感想|テクストと俳優の声、身体との死にものぐるいの格闘

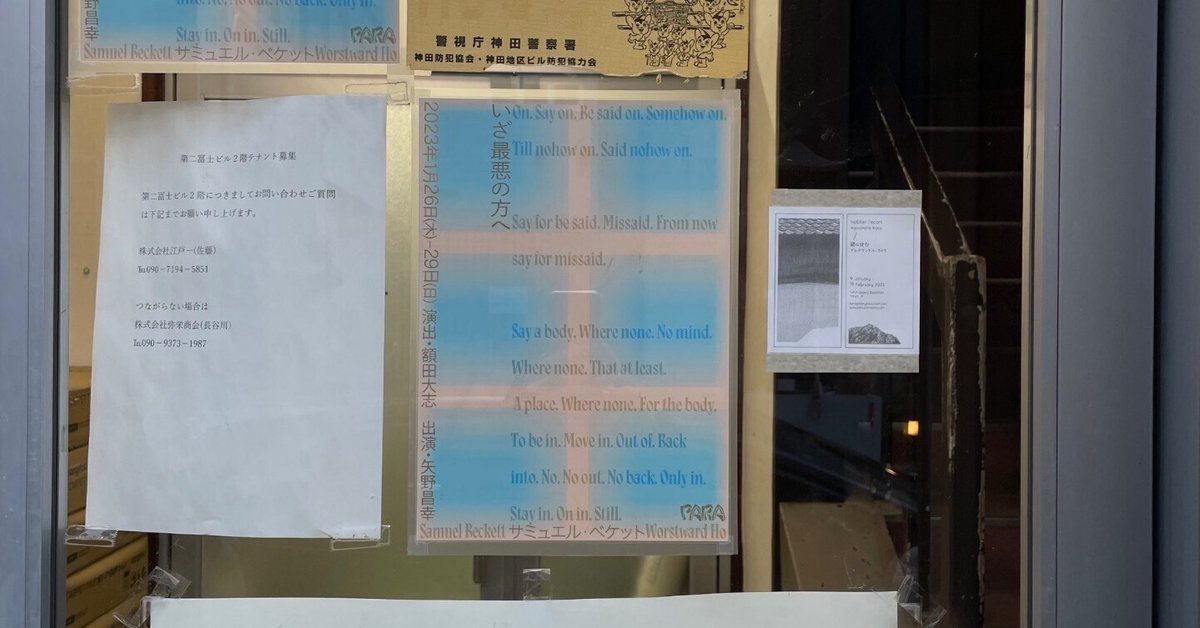

額田大志演出、サミュエル・ベケットの散文を用いた演劇……と言っていいのか、不思議な公演『いざ最悪の方へ』を神保町のPARA theaterで見た。

『いざ最悪の方へ』を見て、もっとも強く感じたことは、ベケットによって書かれたテクスト、しかも翻訳されたテクストとの格闘だった。ベケットのテクストとの、くんずほぐれつの、死にものぐるいの、取っ組み合いの喧嘩が、ひたすら上演されていたのだ。

『いざ最悪の方へ』のテクストは、もともと限定された語彙を反復しながら崩れていくフレーズの変奏で構成されていて、すでに一定の、独特のリズムを宿している。けれども、矢野昌幸は冒頭から「もっ」を常に強調して発話することで、それがテクストにべつの新しいリズムと反復、起伏をもたらしていた。西村紗知と田中里奈のアフタートークで触れられていた、いわゆる脱構築。

上演中は、さらに、テクストが壁面に投影されていた。それによって、「テクストのテクスト性」とでも呼べばいいのだろうか、それが書かれたものであることが執拗に強調される。矢野は、投影された文章に応答したりしなかったり、テクストとのコミュニケーションを激しく、身悶えしながら続けていく。書かれたものと俳優の身体との、あまりにも強烈な戦闘。

次第に、矢野は、ベケットによって書かれた読解不能な(と言っていいと思う)テクストから主導権を奪おうと、果敢に挑んでいく。「もっ」の強調だけではなくて、発声に抑揚をつけてみたり、観客に聞こえないほどの小さな声で言ってみたり、あえて声に出さなかったり。そして、だんだんと、それは音楽、歌の節に寄っていく。

ベケットのテクストから唐突に、まるで勝手に「なんか出てきちゃった」とでもいうかのように歌われた安全地帯の「ワインレッドの心」。笑えた。「ワインレッドの心」のセンチメンタルなメロディがふにゃふにゃと、情けなく歌われて、西村が言っていたおかしな「生活感」が、かたくななテクストに奇妙なかたちで相対し、それを突き崩していく。

矢野は、客席の背後に駆け抜けたかと思うと、なぜかマイクを持って、なにかを訴えている者のようにテクストを発話しはじめる。それが時に、なにかを熱心にまくし立てるYouTuberのような演説調になったり、ラップのようなフロウやライミングになったりする瞬間すらあった。言われていることは、あいかわらず意味不明なベケットのテクストなのに。それが、なんだかおかしくてたまらない。

さらに、額田が観客の前に現れて、投影されたテクストをキーボードで演奏する場面もあった。「テクストの演奏」……? 額田は、シャソールのように、テクストをなんとも言えない奇妙な節回しの旋律に置き換えていく。会場の後方にいる矢野は、それに応答するかのように、続くテクストをマイク越しにがなる。

また、観客にテクストを黙読させる、不思議な一幕もあった。

とにかく、終始そういった感じで、書かれたテクストという実体のないものをどう発話するか、どう演劇(のようなもの)にするか、どう扱うかが、徹頭徹尾、主題になっていた。その中で、テクストの圧倒的な拘束性に苦しむ矢野は一人、ジタバタ、ドタバタとあがきまくる。ひっくり返ったり、転げ回ったり。まるで、神や運命に抗うかのように。

冒頭から矢野は、マリオネットのような不安定な姿勢をとりながら、ぷるぷると震えていた。その後は、重力がぐるぐると回転する世界に迷い込んでしまったのか、突然壁や床に「びたん!」と何度も張りついてみせる動作を繰り返す。『パプリカ』か『インセプション』かと思うような、一人アクロバット。矢野は、最初から最後まで、ひたすら体を張っていた。

忘れがたいのは、前半で、自分の股の下や腹の脇の空を殴りつづける場面。見えないものを相手にしたおかしなボクシングか、あるいはプロレスか……。あの時、矢野が殴りつけていたのは、きっとベケットによって書かれた(そして、翻訳された)テクストだろう。

また、矢野の発話も、発話しないことも、テクストの投影も、(パント)マイムも、七転八倒するさまも、すべてがコントのようだった。それは、たとえば、ランジャタイやマヂカルラブリーのような。いや、ベケットのテクストをコントとして上演した、と言ってもいいかもしれない。なにしろ、観客は、矢野の不可思議な無様さや間の抜けた演出に笑っていた。

田中が言っていた、「わたしたちには寄って立つものが、実はない」ということ。『いざ最悪の方へ』は、現代の寄る辺なさ、今や誰もが荒野に立つ根無草であることが、滑稽でおかしいのだと喝破してみせる。「あ〜。ないんだ〜。あはは〜。しょうがないね〜」と。そのように笑ってみせることしかできないどん詰まり感とそれによる救済、そのどちらもが『いざ最悪の方へ』にあったと思う。

西村は、「窓を開けるシーンが見事だった」と言っていた。まさに、あれは、ベケットのかたくななテクストをなんとかしてこじ開けて、煙草の煙や滞留している空気、街のノイズや建築物にさらして、笑い飛ばしてみせた場面だったと思う。

とはいえ、「う~ん。なんだかな……」と、もやる気持ちもあった。ベケットを日本語で、日本で、日本人が上演することの難しさも、ひしひしと感じたのだ。その点で、超上から目線にはなるけれど、額田と矢野は、ベケットの謎めいたテクストに対して、ものすごく善戦、好戦していたと思う。しかし、その齟齬や違和感は、なんとも拭い去りがたいものとして、やっぱりしっかりと残っていた。

なぜ『いざ最悪の方へ』という散文を上演したのかも、めちゃくちゃ不思議だったのだけれど、転げ回る矢野を見ていて、その不確かさや不明さ、わからなさを、観客の前でそのまま演じてみた、ということなのだろう。

それに関連して言うと、PARAを主宰する岸井大輔がちらしに書いていた、「(ベケットは)日常を描いているな」、「いまやリアリズムだ」というのは、自分の意見や考えとはかなりちがうと思った。ベケットは現代的だ、いま上演する意味がある――これは、「ベケット」の部分をほかのものやことに差し替えても、簡単に言うことができる。

もちろん、過去のものを現代に結びつけること、過去のものを現代的に解釈することは、とても批評的な営みであって、肯定されるべきことだし、それに意味のあることはけっこう多い。

けれども、わたしは、ベケットのテクストには、崇高でも卑俗でもない、なんとも言えない硬質なかたくなさが、厳としてはっきりとあると思う。そして、それを現代的な感覚や卑俗さ、実存のほうに安易に引き寄せて解釈してしまうのは、逆に、テクストに潜在している色々な可能性や力を捨象してしまうのではないかと思った。

ちなみに、調べてわかったことだけれど、『いざ最悪の方へ』は英語で書かれていて、原題は“Worstward Ho”というそうだ。「いざ最悪の方へ」という邦題とは、印象がかなりちがっている。しかも、これは、チャールズ・キングズリーの小説“Westward Ho!”のパロディであるらしい。原文もちょっと読んでみたけれど、邦訳とはやっぱり随分ちがうものだと思った。ここにもまた、「日本語に訳されたテクスト」というものの厄介さ、困難を感じた。

2023年1月28日、PARA theater

帰りの半蔵門線、東西線、西武新宿線の車内で